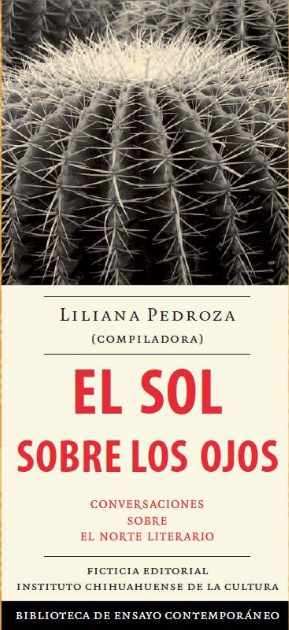

EL SOL SOBRE LOS OJOS, CONVERSACIONES SOBRE EL NORTE LITERARIO

Eduardo Antonio Parra, nacido en Guanajuato, pero renacido en las letras mexicanas en el estado de Nuevo León, en su excelente prólogo a “El sol sobre los ojos”, nos realiza una cartografía exacta aunque incompleta de la literatura escrita en el norte de México y su nómina de autores a través del tiempo: Alfonso Reyes, Julio Torri, Nellie Campobello, Rafael F. Muñoz, José Vasconcelos, Salvador Novo, José Revueltas, Gerardo Cornejo, Daniel Sada, Severino Salazar. Yo añadiría a Patricia Laurent Kullick, Cristina Rivera Garza, Juan José Rodríguez, Élmer Mendoza, Luis Humberto Crosthwaite, David Toscana, Hugo Valdez y Alfredo Espinosa, y aunque no todos son de latitudes desérticas, también son norte-mexicanos.

También, Eduardo Antonio Parra, nos previene sobre el contenido del libro sin revelarlo, para que nuestra curiosidad lectora se lance a fondo a la aventura propuesta por cinco autores jóvenes con carrera universitaria, nacidos y formados literariamente en Chihuahua y que pertenecen a una generación relativamente joven, la de aquellos que han nacido entre 1970 y 1977, como lo son: Liliana Pedroza, compiladoraquien ensaya sobre el narrador oriundo de Delicias, Chihuahua, Jesús Gardea, quien sigue demandando lectores inteligentes; Ramón Gerónimo Olvera, poeta y ensayista, quien aborda la labor poética del novelista historiador, Carlos Montemayor; Renée Acosta, la cual escribe sobre un poeta hermético, clásico moderno, llamado Rogelio Treviño; el orgullosamente cuauhtemense Fernando Hernández González, mismo que nos invita a una zona desconocida, pero apasionante, de la personalidad de Martin Luis Guzmán; y, por último, Javier Mariano Rubio nos acerca a la obra del historiador novelista José Fuentes Mares.

De esta manera tenemos en “El sol sobre los ojos, conversaciones sobre el norte literario”, a cinco jóvenes ensayistas, quienes, además, unos, son poetas, otros, ensayistas, otros más, narradores, o practican varios géneros literarios, venciendo brillantemente la página en blanco y brindándonos un acercamiento amoroso a cinco autores ya consagrados, con excepción de uno de este quinteto, por la historia de la literatura mexicana.

Abordemos todos y cada uno de los apartados del libro. En Jesús Gardea: la palabra y sus mundos, el primer ensayo con el que se abre, Liliana Pedroza recoge el hilo del recuerdo tal y como se recoge el hilo de la arena del desierto. La memoria suele ser árida como éste, pero no está hueca como creemos; también, como el desierto, está llena de presencias. Desierto. Qué palabra tan sola, tan falsa, tan engañosa. Nada de lo parco, de lo avaro, hay de cierto en el desierto. Todo ahí es pletórico. Lo pequeño, lo múltiple, lo superpoblado, el detalle, vibran como reflejos de un laberinto mítico de espejos y espejismos, es ahí donde la luz establece su casi imperceptible imperio melancólico. Liliana Pedroza lo sabe, por eso establece el desierto como el gran imperio narrativo y melancólico de Jesús Gardea y desde el mar de Tetis, que fuera este desierto chihuahuense hace ya cientos de años, tira sus redes oceánicas hasta el desierto sureño de los Estados Unidos de Norteamérica y establece sus líneas meridianas entre narradoras de aquellos lares: Carson McCullers, Flannery O Connor y Eudora Welty.

Liliana Pedroza explora con acierto las similitudes entre Jesús Gardea y sus colegas norteamericanas y deduce que en los cuatro autores, el desierto es metáfora del hombre. Los personajes de sus historias son también seres extraños, parcos, inadaptados, como si estuvieran, cada uno de ellos, fuera de contexto y sin embargo, paradójicamente, bien plantados sobre la arena, bajo ese sol inclemente, donde la incapacidad de comunicarse es uno de sus rasgos más comunes. Liliana Pedroza nos descubre a estos personajes entrañables como pequeños médanos donde el amor es como esa flor intensa y roja que brota en los espinosos y delgados brazos del ocotillo solamente por uno o dos días antes de extinguirse.

Carlos Montemayor, la otra respiración, es el segundo ensayo que aparece en el libro, escrito por Ramón Gerónimo Olvera, también poeta, narrador y filósofo. Tal vez por eso al inicio de su disertación nos confronta con el acto neumático y el acto poético. Escribir es como respirar, respirar nos da tiempo para escribir. Escribir es escrivivir. En esta poética del aire, poética de la respiración, Ramón Gerónimo Olvera nos descubre otra vertiente, la del poeta, al artista más completo que hayamos tenido en Chihuahua: Carlos Montemayor. Es cierto, destaca la presencia de Martin Luis Guzmán, quien era un enorme estilista, un pugilista del estilo, un gran narrador, pero Carlos Montemayor resulta ser un buen ensayista, un buen narrador, un inmejorable traductor, un tenor respetable y además, un excelente poeta. Es en esta última faceta, sobre todo con los libros Abril y otros poemas y Finisterra, en la cual Ramón Gerónimo Olvera nos plantea a Carlos Montemayor como el hombre que ha aprendido a respirar mientras escribe, que en el autor parralense escribir es respirar. Es en este ritmo de inhalar y exhalar donde se encuentra el gran misterio de la vida, de todo lo invisible que sustenta lo visible. Entre nosotros y la pared más próxima se alza el gran enigma, de eso que no parece pesar nada y nos pesa a todos porque de esa cuerda de lo que no se ve ni se toca es de la cual nos sostenemos todos para estar vivos. Y estar vivos, en verdad, es el gran milagro, la verdadera maravilla. Por eso, Carlos Montemayor, cuando escribe esa prosa que nos describe otras realidades dentro de ésta, cuando escribe sus novelas subversivas, completas, lo hace con el ritmo de la respiración del poeta. Ritmo y tiempo en Carlos Montemayor es la misma cosa, todo esto y más nos revela Ramón Gerónimo Olvera en su ensayo, cuando nos describe a un escritor existencialista en Montemayor, pero no un existencialista con un existencialismo mal entendido, sino con un existencialismo verdaderamente humanista, vitalista.

En Montemayor, nos recuerda Olvera, el tiempo es conciencia, y la conciencia es recuerdo. Y el recuerdo nos lleva, de una o de otra forma, ineludiblemente, a esa infancia colectiva, cósmica. Colectiva porque todos hemos sido niños, todos hemos vivido ese paraíso y con pocas excepciones, ese infierno, con todos los sentidos: gusto, vista, tacto, oído, olfato. Ramón Gerónimo traza en su ensayo no sólo la cuestión neumática, sino las líneas paralelas que ligan al Montemayor poeta con el Montemayor prosista, y también su despegue del lenguaje poético a la hora de escribir sus novelas más subversivas. Luego, la visión bíblica de un Job ante la novelística que trata el tema de las minas en Mal de piedra y en Minas del retorno, por lo tanto, nos habla de la visión pesimista de sus personajes y de que todo su cuerpo, dentro de lo temporal, llega a su fin. Vita brevis. La vida es breve. Y esta frase dicha por un personaje de una de las novelas de Carlos Montemayor, se convierte en la mayor exaltación del optimismo. Si la vida es breve, entonces vivámosla al máximo. Todas estas reflexiones es capaz de despertar en nosotros los lectores Ramón Gerónimo Olvera con su ensayo Carlos Montemayor, la otra respiración.

El psiconauta del Septentrión: Rogelio Treviño, es el tercer ensayo del libro, escrito por Reneé Acosta, destacada poeta y aguda pensadora. En él se hace una completísima revisión de las biografía y las motivaciones de uno de los poetas decadentes más emblemáticos de nuestro estado grande como lo fue Rogelio Treviño, compañero generacional de poetas chihuahuenses tan importantes como Jorge Humberto Chávez, Enrique Servín, Marco Antonio Jiménez, Ricardo Morales, Óscar Robles, Alfredo Espinosa y Ramón Antonio Armendáriz, todo ellos nacidos en los cincuentas, quienes, a través de sus libros publicados, ha puesto en alto nuestra zona septentrional en la cartografía poética mexicana.

Reneé Acosta compara asertivamente a Rogelio Treviño con Diógenes el cínico, cuya fama de trashumante es hartamente conocida. Rogelio Treviño cumplió un destino paralelo al de uno de sus escritores más admirados: Edgar Allan Poe. Un destino trágico compartido. A ambos el alcoholismo les deparó una muerte a mediano plazo que se cumplió en ellos casi de la misma manera. Murieron, literalmente, en la calle. Libres de esas cuatro paredes de una habitación común y de una cama acogedora. Murieron fuera de la caja, en plena libertad. De ahí que a Rogelio Treviño podamos llamarle existencialista decadente.

Reneé Acosta nos da un acercamiento a la numerología y a la astrología con la sabiduría de los alquimistas. El cero, símbolo numérico del poeta, es la imagen de la locura. Follis, en latín y foolish, en inglés, significan, respectivamente, saco de viento, locura. Rogelio Treviño era como un saco en donde el viento de la sabiduría entraba a raudales para luego salir de él en forma de ideas luminosas. El arcano cero del Tarot nos habla del eterno buscador de su complemento, el uno. El hombre vertical, el hombre espiritual. Por eso Rogelio Treviño nunca quiso poseer nada. Es decir, siempre quiso poseer el cero, que es sinónimo de la nada. Pero quien tiene la nada, lo tiene todo.

Rogelio Treviño, así nos lo presenta Reneé Acosta en este ensayo, fue el gran contradictor. Fue un puer sénex, es decir, un viejo niño feliz, contradiciendo siempre, con su postura, a nuestra sociedad altamente capitalista, hedonista, consumista. Desconfía de lo que le gusta a las masas. Cuando se habla mucho de poesía es cuando menos hay poetas, ahorita no hay poesía, por eso hay tantos poetas. Solía decir Rogelio Treviño.

Alumno del poeta nicaragüense ya extinto, José María Lugo -del cual heredó su pasión por la alquimia, la cábala, la astrología y la numerología- Rogelio Treviño no tardó en desarrollar su propio corpus poético filosófico-hermético que le impulsó a escribir el magno poema que le heredó a Chihuahua: Septentrión: las siete estrellas de la Osa Menor, en donde se exalta la historia de la fundación de la capital y la irrupción de la Revolución Mexicana y comparte con José Vicente Anaya quien escribe su poemario Híkuri, su identificación con la raza de bronce, los tarahumaras. Ambos poemas nacidos de influencias opuestas ejercidas, respectivamente, por Thomas Stearn Eliot y Ezra Pound, por un lado, y por Allen Ginsbergh, en el otro.

Reneé Acosta, a través de su ensayo híbrido -híbrido porque hace de él una biografía, una semblanza y un ensayo- nos acerca a ese Diógenes moderno llamado Rogelio Treviño. Nos lo retrata con una fidelidad impresionante, y vemos la figura del loco con el saco de viento a cuestas viviendo en la pobreza extrema, en el desapego que sólo consiguen los grandes espíritus. De carácter risueño, de un humor burlón sin llegar a ser cruel o déspota, avanzaba sin atarse a ninguna pertenencia o propiedad o cosa alguna, pero por lo mismo, ligero, como el viento, sin detenerse, por los caminos que lo conducirían a la poesía, que se convirtió en su vida misma.

En la segunda parte de su ensayo, Reneé Acosta, valiéndose de su conocimiento alquímico y en sus lecturas de Fulcanelli, y de El misterio de las Catedrales, nos revela el significado de los tres poemas herméticos del vate chihuahuense, cumpliéndose en poesía lo que se puede aseverar de un cuento: un cuento es siempre dos cuentos, el primero de ellos consiste en lo que el cuento nos cuenta; y el segundo, en lo que no nos cuenta el cuento con lo que nos cuenta, así, en los poemas herméticos de Rogelio Treviño, un poema habrá de ser más de un poema. Lo que está en el poema y lo que subyace en el poema.

Al final del ensayo, Reneé Acosta, sitúa cronológicamente la labor poética de Rogelio Treviño, separándolo de la tradición de la región romántica del siglo XIX y posicionándolo con su obra como el primer gran poeta de la historia de la literatura chihuahuense.

Martín Luis Guzmán alias “Silvio” o “Estrella de Oriente”, una existencia atélica en el Ateneo de la Juventud, es el cuarto ensayo del libro, escrito por el joven autor cuauhtemense Fernando Hernández González, de quien hemos leído un interesante libro titulado De crisis y paradojas, en donde trata sobre sus aproximaciones al postlatinoamericanismo de Santiago Castro-Gómez, publicado por la UNAM en las ediciones Nostromo sobre estudios latinoamericanos.

No es extraño el título del libro De crisis y de paradojas al ensayo que desarrolla sobre ese grupo de intelectuales y escritores -reunidos alrededor de la figura del prócer José Vasconcelos- mejor conocido como el Ateneo de la Juventud, conocidos por su gran apego al neoplatonismo y apoyados en los conceptos de Heráclito el eleata, cuya divisa era la constante transformación de las cosas, de ahí que su premisa fuera que un hombre no se baña dos veces en el mismo río, pero bajo el añadido de un estatismo, de una inmovilidad voluntaria, la cual, a su vez, contradecía al mismo Heráclito. Estoy hablando de Julio Torri, Antonio Caso, Alfonso Reyes, el dominicano Pedro Henríquez Ureña, puesto que el texto de Fernando Hernández González gira en torno a la paradójica y atélica figura de Martín Luis Guzmán.

La paradoja, como ya lo sabemos, es lo contrario a la opinión común (a la doxa), y está basada en hacer justamente lo contrario, lo inesperado, lo increíble, lo maravilloso y extraordinario, algo distinto de lo que se espera. Lo que nos revela Fernando Hernández González del novelista chihuahuense es una presencia perturbadora dentro del Ateneo que delataba una personalidad que, a decir de Alfonso Reyes, era incapaz de estar de acuerdo, de estar en paz, y el peripatetismo y esa compulsiva propensión a huir de Martín Luis Guzmán, lo hacían un dudoso candidato a pertenecer al grupo.

En una carta dirigida a Alfonso Reyes, nos da a conocer el ensayista, Martin Luis Guzmán define muy bien su postura respecto al Ateneo, diciendo:

Creo con Heráclito en el desenfrenado huir de lo existente, en el simbolismo del fuego, en el cual todo se transforma para convertirse en nada, mi horror a la finalidad (telos, en griego, acotación mía) me hace incongruente e imprevisor, mi amor a lo espectacular me ha vuelto holgazán.

Alfonso Reyes no comprende a Martin Luis Guzmán y le reprochará soterradamente publicando dos textos su propensión a dejarse llevar por la corriente sin oponer resistencia. Alfonso Reyes lo satiriza en su texto llamado Silvio y lo cosifica hasta convertirlo en un guiñapo sin voluntad. Reyes escribe:

Al amigo Silvio cualquiera se lo halla en una esquina y lo empuña y se lo lleva como a un bastón.

Silvio no tenía familia ni vino de ninguna parte. Existía tan natural y tan sensiblemente como las cosas; parecía un duende familiar de la casa en que se alojaba; parecía una segregación espontánea de la vida de la ciudad. Cuando se le encontraba por la calle, inmóvil, sin ver ni oír, no era fácil distinguirlo de las paredes de la casa o del flujo anónimo de pasantes.

La ironía de Alfonso Reyes es graciosa, pero cruel. Es curioso, paradójico, por lo tanto, atélico, que Reyes se sintiera perturbado ante una presencia como la de Martin Luis Guzmán, quien representaba esa presencia que irradiaba un individualismo anárquico, siendo aquél todo orden, toda mesura, todo meticulosidad. También que ambos llegaran posteriormente a ser los dos amigos más cercanos entre sí del Ateneo por circunstancias trágicas y dolorosas y afines, quizás como un signo atélico del destino. En el flujo de la revolución de 1910, se dieron las conductas atélicas -es decir, sin una finalidad claramente establecida- del coronel Martín Luis Guzmán, padre del escritor, en la Batalla de Malpaso, Chihuahua, y la del general Bernardo Reyes, en la Decena Trágica que acabara con sus vidas, respectivamente.

Antes de las novelas El Águila y la serpiente, La sombra del caudillo y Memorias de Pancho Villa, Martin Luis Guzmán escribe La querella de México y A orillas del Hudson, una serie de artículos donde intenta expresar la importancia de la vida atélica que, según nos lo aclara Fernando Hernández González, no es ya un desinterés del mundo, un dejarse llevar por la corriente, sino una entrega a la cotidianidad de los sentidos, a la evidencia diaria de los hechos que nos rodean y nos influyen de una y varias maneras para llegar a ser como somos o como queremos ser. De ahí la importancia del ensayo de Fernando Hernández González.

El primer párrafo de La imagen perdida en el desierto, un acercamiento a la obra de José Fuentes Mares -último ensayo de El sol sobre los ojos, conversaciones con el norte literario- escrito por Javier Mariano Rubio, lanza una línea de parentesco fraternal con el ensayo de Liliana Pedroza. Así, con el desierto se abre el libro y con el desierto se cierra. José Fuentes Mares nació en el desierto y el páramo alimentó su imaginación con las fantasías que pueblan sus espacios infinitos. Quien nace en el desierto acaba por llevarlo en el alma, convertido en energía sustentadora, ha dicho Fuentes Mares.

El texto, no sólo es un acercamiento a la obra de José Fuentes Mares, sino también un acercamiento a su vida y a su interpretación del mundo como fenómeno derivado de la Historia. Javier Mariano Rubio nos brinda la noción de que para este historiador y narrador -quien para escribir cada uno de sus libros se aísla en su casa de campo de Majalca, Chihuahua- todos somos el resultado de las circunstancias históricas que han ido construyendo nuestro entorno vital.

José Fuentes Mares, según palabras de su homólogo Ignacio Solares, posee una narrativa fresca e innovadora, lo que lo convierte en un historiador exitoso que hace literatura. En Fuentes Mares se armonizan las musas de la Historia y la de la Poesía y de la elocuencia: Clío y Calíope.

Javier Mariano Rubio nos transmite que, donde la historia de México oficialista ha puesto de personajes protagonistas a meros monigotes de paja y aserrín, o figurines con pie de barro, José Fuentes Mares les otorga un hálito de humanidad y verosimilitud extraordinarias; donde la historia de México oficialista ha idealizado en demasía a sus próceres; José Fuentes Mares los ha dotado de naturaleza humana sujeta también a errores hondamente comprensibles.

Fuentes Mares, acota el ensayista chihuahuense, es un imprescindible para comprender al México contemporáneo a través del tratamiento que le da a la Historia en cada uno de sus libros. Su estilo preciso, franco y enérgico, con leve sesgo de ironía y humor, es muy propio de los hombres del desierto. Su abordaje de la historia de nuestra nación, desde la época de la Conquista, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución, hasta nuestros días es el idóneo para que los lectores se enamoren de su historia. Su crítica al expansionismo norteamericano es sumamente notable por certera y pertinente.

José Fuentes Mares también nos otorga una descripción exacta de cómo y por qué somos de una determinada manera y no de otra los chihuahuenses. José Mariano Rubio nos refiere cómo, ante la insistencia de Jacobo Zabludovsky, quien en una célebre entrevista le preguntaba si era mexicano, Fuentes Mares respondió:

—Soy de Chihuahua.

—Pero, ¿es usted mexicano?— reiteraba el periodista.

—Soy de Chihuahua— respondía Fuentes Mares.

La escritura de Javier Mariano Rubio es concentrada, pulcra, llena de significado. Nunca había leído y aprendido tanto de nuestra naturaleza chihuahuense y de José Fuentes Mares en tan pocas páginas. Javier Mariano Rubio es un facilitador del conocimiento histórico de los que estamos tan sedientos los chihuahuenses. Su preocupación por allanarnos el camino a los lectores es evidente en la forma amena y concisa en como escribe, por ello debemos agradecerle este tipo de ensayos, esta manera de escribir tan eficaz que tiene.

La aparición de este libro abre en nosotros los lectores chihuahuenses una gran esperanza y provoca una inmensa alegría. Durante muchos años me preocupé bastante por la ausencia de la crítica y el ensayo literario en el ámbito de nuestros escritores. Algunos de ellos tenían ya el estatus de clásicos modernos, relativamente hablando, y aún no habían sido tocados por la crítica o por el ensayo. Casi toda la producción literaria se encontraba en un pavoroso silencio que cimbraba nuestros espíritus. El desierto físico, espiritual y creativo parecía ser eterno. De pronto uno leía en alguna revista o en alguna compilación de algún encuentro estatal o nacional de escritores en el norte de México un acercamiento a José Fuentes Mares, a Martin Luis Guzmán, a Rafael F. Muñoz o a Nellie Campobello, pero eso era todo, un mero acercamiento. Sin embargo, el desierto chihuahuense seguía floreciendo en esa producción de una amplia y variopinta literatura narrativa y poética cuya nómina de autores seguía creciendo a pasos agigantados. Y los críticos y los ensayistas seguían brillando por su ausencia. De pronto, en medio de las tolvaneras del desierto, saltaban como liebres pequeñas y orejonas, las voces y los nombres de Mario Lugo, Rubén Mejía, Alfredo Espinosa, quienes iban a situarse en revistas o antologías estatales y uno disfrutaba al leerlos, pero se quedaba con una sensación de insuficiencia. A veces saltaban los trabajos biográficos sobre los mismos autores antes mencionados, pero no los ensayos; saltaban las crónicas, pero no los trabajos críticos. Y seguía flotando en nosotros los lectores ávidos, esa enorme sensación de insuficiencia.

El árbol de la generación de los nacidos en los años setentas ha estado dando muy buenos frutos. Junto a Liliana, Ramón Gerónimo, Renée, Fernando y Javier Mariano surgen otros nombres: Juan Cristóbal Pérez Paredes, Leonardo Meza Jara, Daniel Espartaco, César Silva, Edgar Rincón, Blas García, Rodrigo Pérez Rembao, entre otros. Y este libro “El sol sobre los ojos, conversaciones con el norte literario”, es un parteaguas importante en la historia de la crítica literaria hecha por autores chihuahuenses y se me antoja para que sólo sea el primero de muchos libros, de una serie en la cual vayan desanudándose otras propuestas críticas, ensayísticas que tanta falta nos hacen a los chihuahuenses. Valdría la pena el esfuerzo. Se llenaría, así, un enorme hueco, un enorme vacío, tan grande casi como el desierto chihuahuense. De hecho, con este libro, El sol sobre los ojos, conversaciones sobre el norte literario, se ha comenzado con esa gran tarea.