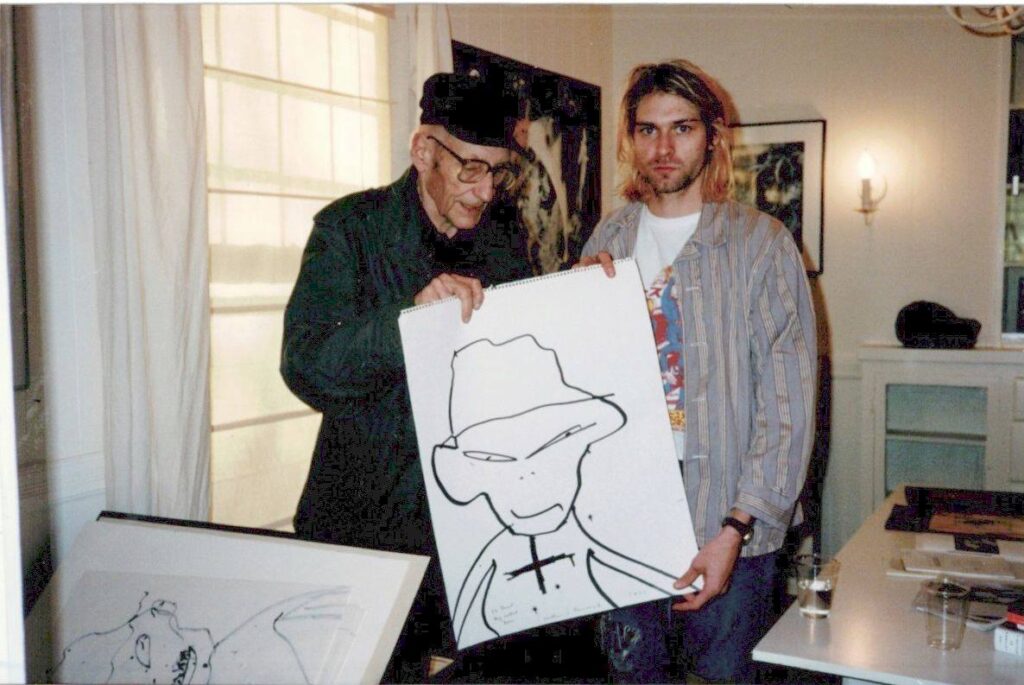

Muchas cosas en común tenían Williams S. Burroughs y Kurt D. Cobain. Por ejemplo, su afición a la heroína y las armas de fuego. Ambos fueron adictos confesos al dragón sanguíneo y tuvieron sendas “anécdotas” con alguna escopeta entre manos: el primero mató a su esposa en la Ciudad de México —mientras trataba de imitar las hazañas de Guillermo Tell— en 1951; el segundo se voló la tapa de los sesos en un mediático suicidio —de cuando MTV era realmente MTV— en 1994. No era de extrañarse que Cobain tuviera una gran admiración por el entonces octogenario novelista, cuyo libro, “El almuerzo desnudo”, lo marcó desde la infancia.

“Me gusta cualquier cosa que comience con B. Lo que más me gusta es Burroughs. También Bukowski y Beckett”, dijo Cobain, y trató de que Burroughs participara en su video Heart-Shaped Box.

Aunque Burroughs, a decir verdad, no quedó tan impresionado con la juvenil luminaria aquel 21 de octubre de 1993, así que declinó la invitación de ser un Jesucristo yonqui crucificado en tan colorido plató diseñado para, sin lugar a dudas, una de las mejores composiciones de Cobain/Novoselic.

De hecho, al estilo Nostradamus, Burroughs pudo predecir el calamitoso destino de la repentina voz de toda una generación de galaxias heridas: “Hay algo raro en ese chico”, advirtió Burroughs. “Fruncía el ceño continuamente y sin razón aparente, como si estuviese librando una batalla secreta, una feroz y despiadada guerra interna”.

Opacas y escasas fueron sus palabras cuando le preguntaron, pocos meses después, por el suicidio de la estrella del grunge que prefirió arder antes que apagarse lentamente: “Lo que recuerdo es la expresión moribunda de sus mejillas. Él no tenía intención de suicidarse. Por lo que yo sé, ya estaba muerto”, lapidó el jefe de la contracultura, ese viejo loco llamado Burroughs.

Sin embargo, muy pocos han escuchado una extraña colaboración entre estas dos grandes y muy dispersas figuras: el brutal cuento —o poema, o lo que sea que escribiese Burroughs y que difícilmente encaja en una disciplina— The “Priest” They Called Him, acompañado con una distorsionada guitarra de Cobain interpretando una sucia e incómoda versión de “Noche de Paz”.

Pienso que el nacido en Aberdeen pudo haber hecho algo mejor con su guitarra, seguramente su Fender Jaguar comprada en la zurdolandia de Ned Flanders por menos de 300 dólares, aderezada por una combinación letal de pedales Big Muff y Rat con un perjudicial volumen de su Mesa/Boogie.

La profunda voz de Burroughs, que te cala hasta el alma, y la compleja oscuridad de su narrativa, merecían un acompañamiento con más sentido, no tan improvisado y pastoso como se llega a escuchar en el fondo, incluso con severas cacofonías. Pero vamos, seguramente el rubio estaba entumido de heroína cuando grabó este performance por allá de 1992 —y poca culpa tiene de la mezcla hecha por la pequeña casa de discos Red House Studios—, y dada la muerte de ambos pocos años después —94 y 97 respectivamente— es un registro histórico que no puede faltar para melancólicos que crecimos y anhelamos los 90 y que leemos una y otra vez a la Generación Beat.

Tal vez, y digo sólo tal vez, Cobain acudió a Burroughs en busca de respuestas, un último esfuerzo por alcanzar el verdadero Nirvana —no sólo a ese trío de furiosos de Seattle, me refiero— y lo único que encontró fue a un apacible anciano lleno de metadona que amaba a sus gatos y que, después de las más descarriadas aventuras homosexuales y de un obsceno consumo de drogas, dedujo —como escribió en la última entrada de su diario— que “No hay nada. No hay sabiduría final ni experiencia reveladora; ninguna jodida cosa. No hay Santo Grial. No hay Satori definitivo ni solución final. Solo conflicto. La única cosa que puede resolver este conflicto es el amor. Amor puro. Lo que yo siento ahora y sentí siempre por mis gatos”, razonó Burroughs en su último suspiro de vida. Pero, para Cobain, no existían gatos que aliviaran su pena, sus dolores crónicos de estómago, su sensación de estar roto siempre.

Y bueno, hablando con el estúpido de gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado, comparto la liga de la grabación y mi traducción del texto de Burroughs: trata sobre un viejo adicto que decide hacer una última obra de caridad en Nochebuena; sí, cediéndole su dosis de heroína a un niño mexicano con calambres en las piernas debido a la podrida abstinencia. ¿Y cuál es la revelación de toda esta colaboración? ¿A dónde nos lleva esta tardía, muy tardía, redención? A que un miserable gesto de bondad puede iluminar toda una vida tirada a la puta mierda.

Carajo, que si todavía hay gente buena en el mundo, me preguntan, tratando de obtener una respuesta visceral y fatalista de mi parte. Sobre todo en Navidad, respondo con una apatía tan abisal como las Marianas, parece que sólo en Navidad.

El “Cura” lo llamaban (The “Priest” They Called Him)

William S. Burroughs

“Luchen contra la tuberculosis, amigos”.

Nochebuena, un viejo adicto vende estampillas de Navidad en North Park Street.

El «Cura» lo llamaban.

“Luchen contra la tuberculosis, amigos”.

Gente apresurada en las sombras grises de una pared distante.

Se estaba haciendo tarde y no había dinero para anotarse una dosis.

Dobló por una calle lateral y el viento del lago lo golpeó como un cuchillo.

El taxi se detiene justo adelante, debajo del faro público.

El chico salió con una maleta. Un niño delgado con uniforme de preparatoria.

“Me parece familiar”, se dijo así mismo el Cura, mirando desde la puerta. «Me recuerda a alguien de hace mucho tiempo”.

El chico, ahí, con su abrigo desabrochado, metiendo la mano en el bolsillo del pantalón para la tarifa del taxi.

El taxi se alejó y dobló la esquina. El chico entró al edificio.

“Hmm, sí, tal vez”,

La maleta estaba en la puerta. El chico no estaba a la vista. Fue por las llaves, probablemente.

“¡Tienes que moverte rápido!”.

Recogió la maleta y se dirigió a la esquina. Echó un vistazo al maletín. No parecía el maletín que tendría un chico o cualquier otro chico.

El Cura no podía calcular qué tan viejo era el maletín. Cuero viejo y sucio, de mala calidad y pesado.

“Es mejor ver lo que hay adentro”. Entró en Lincoln Park, encontró un lugar vacío y abrió el maletín.

Dos piernas humanas cortadas que pertenecían a un joven con piel oscura.

Los vellos negros de las piernas brillaban en el faro tenue.

Las piernas habían sido metidas a la fuerza en el maletín y tuvo que usar su rodilla en la parte posterior del estuche para empujarlas hacia afuera.

“Piernas al fin y acabo”, dijo, y se alejó rápidamente con el maletín. “Podría conseguirme algunos dólares para anotar.”

El comprador olfateó con sospecha.

“Tiene un olor un poco raro”.

“Es solo cuero mexicano”.

“Bueno, algún bromista no lo lavó”.

El comprador miró el maletín con fría desaprobación.

“Ni siquiera estoy seguro de que lo haya matado, lo que fuera que sea. Tres es lo más que puedo darte y me duele. Pero ya que es Navidad y tú eres el Cura…”, deslizó tres billetes debajo de la mesa en la mano sucia del Cura.

El Cura se desvaneció en las sombras de la calle sórdida y oculta. Tres centavos no compraban una bolsa, nada menos que un níquel lo haría.

Dice, recuerdas que el viejo ronco Addie me dijo que no regresara a menos que

le pague los tres centavos que le debo. Sí, ¿no es eso pan comido para ti?

Se enfurece por sus tres miserables centavos.

El doctor no se alegró de verlo.

“Ahora, ¿qué quieres? ¡Te lo dije!”

El sacerdote puso tres billetes sobre la mesa.

El doctor puso el dinero en el bolsillo y empezó a gritar. «¡He tenido problemas! ¡La gente ha estado por aquí!” ¡Puedo perder mi licencia!”

El Cura simplemente se sentó allí, con los ojos viejos y cargados de años de basura, en la cara del doctor.

“No puedo darte una receta”. El doctor abrió un cajón y deslizó una ampolla sobre la mesa. «¡Eso es todo lo que tengo en el consultorio!”

El doctor se puso de pie. «¡Tómalo y sal!”, gritó histérico.

La expresión del Cura no cambió.

El doctor agregó en un tono más tranquilo: “Después de todo, soy un hombre profesional y no debería molestarme por personas como tú.”

“¿Eso es todo lo que tienes para mí? ¿Un miserable cuarto de G? ¿No podrías prestarme

un níquel?”

“Sal, sal, que llamaré a la policía, te lo advierto”.

“Está bien, doctor, me voy”.

Por supuesto hacía frío y tenía que caminar lejos a la pensión, una calle destartalada, su habitación en el último piso.

“Estas escaleras», tosió el Cura allí, subiendo por la barandilla.

Entró en el baño con pared de paneles amarillos, el inodoro goteando, y sacó sus herramientas de debajo del lavabo envueltas en papel marrón.

De regreso a su habitación, echa cada gota en el gotero. Se subió la manga. Luego escuchó un gemido en la puerta de junto, habitación 18.

El niño mexicano vivía allí, el sacerdote había pasado por su lado en las escaleras y vio que el chico era adicto, pero nunca le habló, porque no quería conexiones juveniles ni malas noticias en ninguna lengua. El Cura ya había tenido suficientes malas noticias en su vida.

Escuchó el gemido de nuevo, un gemido que podía sentir, sin duda sabía qué era ese gemido

y lo que significaba.

“Tal vez tuvo un accidente o algo así. En cualquier caso, no puedo disfrutar de mis medicamentos parroquiales con ese sonido que viene a través de la pared”. Eran paredes delgadas.

El Cura dejó su gotero, caminó el pasillo frío y llamó a la puerta de la habitación 18.

“¿Quién es?”

“Soy el Cura, chico, vivo al lado”.

Pudo escuchar a alguien arrastrarse por el suelo. Se deslizó un cerrojo.

El chico estaba parado allí en calzoncillos con ojos negros de dolor. Empezó a desmayarse.

El Cura lo ayudó a acercarse a la cama.

“¿Qué pasa, hijo?”

“Son mis piernas, señor, calambres, y ahora estoy sin medicina”,

El Cura podía ver los calambres como nudos de madera allí en las piernas jóvenes, vellos negros y brillantes.

“Hace unos años me lastimé en una carrera de bicicletas, fue entonces cuando empezaron los calambres”.

Y ahora él tiene los calambres en las piernas de vuelta compuestos por intereses de basura.

El anciano Cura se quedó allí, comprendiendo el gemido del niño. Inclinó la cabeza como si estuviera rezando, regresó y tomó su gotero.

“Es sólo un cuarto de G, chico”.

“No necesito mucho, señor.”.

El niño estaba durmiendo cuando el Cura salió de la habitación 18.

Regresó a su cuarto y se sentó en la cama.

Luego fue golpeado por una nieve pesada y silenciosa.

Todos los ayeres de basura gris.

Se sentó allí y recibió la dosis inmaculada.

Y como él mismo era Cura,

no hubo necesidad de llamar a uno.