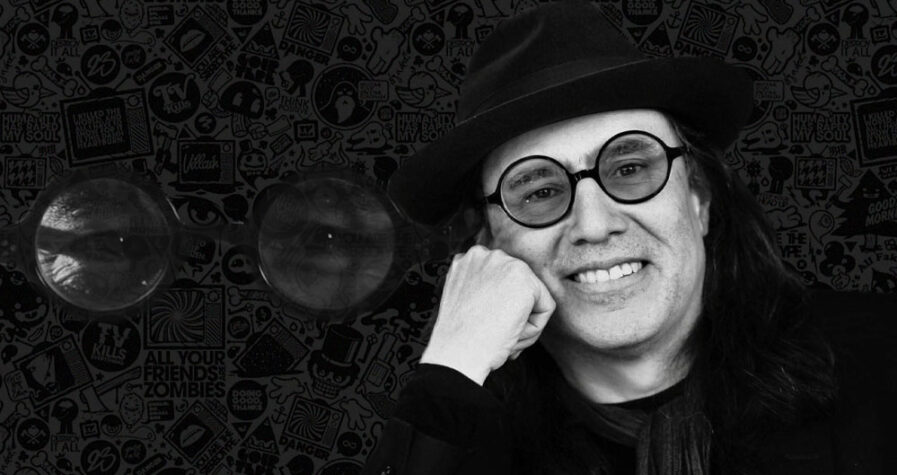

En esta conversación, el poeta y gestor cultural Álvaro Mata Guillé nos abre las puertas de su mundo creativo, donde la poesía se entrelaza con la memoria, la libertad y la reflexión sobre la existencia.

Desde su mirada de costarricense radicado en México, explora cómo la escritura permite viajar al pasado y al presente, dialogar con autores clásicos y contemporáneos, y construir un lenguaje que refleja nuestras sombras y luces. Su experiencia artística, que abarca la poesía, el teatro-danza y la gestión cultural, se nutre de la historia, la filosofía y la vida cotidiana, mientras enfrenta los desafíos de la virtualización del mundo literario.

Esta entrevista ofrece un recorrido por su pensamiento, su práctica y su visión del arte como fuerza transformadora.

Mata Guillé es un poeta, ensayista y director teatral, nacido en San José, Costa Rica.

Escribe para la revista Libros y Letras, literatura de Colombia y América Latina (Bogotá). Es director del Festival Internacional de Poesía En el lugar de los Escudos (México).

Con su grupo Baco (teatro-danza), dirigió, entre otras obras: La señorita Julia (Strindberg), El Jardín de las delicias (Arrabal), Escenas de una tarde (Mata Guillé).

—¿Qué es la poesía?

En la escuela, cuando la maestra definía los distintos géneros literarios, sus límites siempre me resultaban difusos. La ambigüedad se imponía sin que lograra comprender qué era esto o aquello. La literatura (novela, poesía, teatro, ensayo, música o pintura) era para mí un lugar de comunión: me convertía en personaje, en sensación, en pensamiento. Como hacemos en los sueños, viajaba a otro tiempo y espacio en el que quería muchas veces quedarme, pero, a pesar mío, debía regresar nuevamente a mi cuarto, aunque eso sí, acompañado de muchos-as personajes (don Quijote, Gregor, Antígona, Medea, Dionisio, Susana San Juan) que siguen estando aquí, inmersos en la reflexión, las imágenes, la nostalgia.

En realidad, como escribí en mi libro Un país sin nombre, “las respuestas no son respuestas, son ópalos que se pierden sin brillo en el abismo”, puesto que cada respuesta nos lleva a preguntas de otras preguntas que también se oscurecen. Búsqueda sin término, como así tituló Karl Popper sus memorias.

El arte, como la poesía, nace de la expresión y la libertad humana; desde ese lugar de la otredad emergen tanto nuestras sombras como la luz o el titubeo que nos embarga. Al sumergirnos en los adentros de la escritura, destruimos el lenguaje para reconstruirnos en otro lenguaje: el mismo, otro distinto; vamos al allá del escribir para reencontrarnos en el aquí, para deletrear nuevamente nuestra incertidumbre en el escenario, en la piedra, el lienzo o el papel, combinando necesariamente, para lograrlo, el sentir y el pensar confrontados al entorno, palpando nuestras entrañas. En el escribir se unen, indisolublemente convertidos en mito, el ir y el venir, como relataba Parménides su travesía hacia la muerte y su retorno: el ir al allá del inframundo y el regreso al aquí, el ir a la noche a la que, pronto o más tarde, encontraremos para regresar a nuestro aquí y ahora, tratando de dar sentido a la orfandad que nos constituye, aunque sepamos que cada nombre es un tránsito que se disuelve en el tiempo.

—¿Cómo ha influido tu condición de costarricense viviendo en México en tu forma de entender la poesía latinoamericana?

De niño, al mirar los destellos de la noche, me preguntaba por la inmensidad del universo: quería saber el origen, el qué y el porqué de las cosas. De la misma forma, al caminar por barrios o ciudades, indagaba a las sombras que circulaban por el entorno, tratando de revelar quiénes éramos, cuál era la historia que nos había forjado. Me preguntaba y preguntaba al entorno, al país, al contexto, conversaba con fantasmas que me llevaban a otros fantasmas, a otras culturas –mayas, babilonios, egipcios, nahuas, griegos–, desnudando el inicio de lo que somos. Así, entre una cosa y otra, palpando las sombras, llegué a México para encontrarme cara a cara con el pasado y tratar de comprender el presente.

Dos momentos marcan mi relación con México, a su vez con Latinoamérica: el primero, cuando en 1985, a dos meses del terremoto, vine por primera vez hospedándome en el viejo Hotel Regis, el que posteriormente se desplomó con el sismo. Era un joven dirigente estudiantil que buscaba invitados para organizar un coloquio internacional en Costa Rica. Recorrí las calles mexicanas: La Alameda, Bellas Artes, el Centro Histórico, deletreando las voces que emergían de los edificios e iglesias, que se enlazaban como respuesta a las búsquedas de otras preguntas: destellos, memorias que delineaban un rostro y permitían reencontrarme, enlazándome a la historia y sus vínculos.

El segundo momento tuvo lugar en el Claustro de Sor Juana, donde se celebró el 20 aniversario de la revista Vuelta, y pregunté a Octavio Paz, después de algunas breves reflexiones sobre poesía-sociedad-democracia, por qué en el México del PRI –autoritario, centralista, controlador– podía subsistir, a pesar de la censura y los obstáculos, una revista como Vuelta, y en la Costa Rica pacífica y democrática de la que ellos hacían referencia, no existía una revista Vuelta, aunque sabía que mi pregunta, en el fondo, disimulaba apenas una queja, una ruptura, una distancia que fue creciendo con el tiempo. Octavio Paz estuvo de acuerdo con mis breves reflexiones, pero, en cuanto a la existencia de la revista, su respuesta fue contundente: “la libertad se conquista”, me dijo.

Los dos momentos marcaron el contexto de los siguientes años, en los cuales organicé festivales, coloquios, escribí libros y trabajé varios montajes con mi grupo Baco (teatro-danza). Si bien la constante actividad de esos años se correspondía con el hacer de mis viejas preguntas, se enlazaba ahora, cambiando el fondo de sus circunstancias, a un pasado que permitía explicar el presente y desechaba la queja, permitiendo además profundizar en la relación poesía-arte-democracia-cuerpo, deletreando nuestras voces, revelando nuestras máscaras, comprendiendo nuestros contextos y el sentido de lo que hacíamos.

—¿Cómo es un día ordinario en tu vida? ¿Cómo combinas todas tus actividades artísticas?

Carlos Fuentes, en una madrugada después de una noche de juerga, buscando no hacer ruido para no ser notado, entró sigilosamente a la casa y al ver encendida la luz del estudio buscó apagarla, pero al cruzar la puerta se encontró con Alfonso Reyes trabajando. Después de un breve momento de incerteza, finalmente conversaron un buen rato sobre el quehacer literario y la necesidad de concentrarse evitando todo aquello que nos pudiera distraer. al final, don Alfonso reveló su secreto: se levantaba muy temprano para hacer lo que más le gustaba: leer y escribir, evitando así el ruido de los compromisos y las interrupciones que llegaban al entrar el día.

Antes de la pandemia, muchas veces hice lo mismo, pero la pandemia cambió drásticamente mis hábitos. También, sumergido en el silencio, ahuyentando la distracción de los compromisos, desde hace algún tiempo empecé a trabajar (leer, escribir, tomar notas) hacia las once de la noche, prolongando a veces esa actividad hasta las cuatro, cinco o seis de la mañana, como lo hago hoy, terminando de responder estas preguntas, cuando son casi las siete de la mañana).

Al irme a dormir y levantarme ya tarde en el día, mi rutina va lenta, atendiendo cuando cabe la organización del festival, como también las diversas obligaciones y pedidos: algún recital, el enviar textos a revistas o espacios culturales, conversar, salir un rato, hacer ejercicio, cocinar. Pero leer, tomar notas y escribir; ver vídeos de historia o análisis políticos son los que construyen principalmente mi cotidianidad, pero ligada a la planificado de las actividades que, en general, pienso realizar a través del año: viajes, el festival y sus tiempos o, en el caso de que haya alguna presentación de Más allá de la bruma, entrenarme y preparar al actor.

Todo se corresponde, todo obedece a lo mismo: disfrutar, hasta donde podamos, en nuestra brevedad.

—¿Qué opinas del panorama editorial actual para la poesía en México?

No es México solamente, es el mundo el que padece (y con ello las editoriales) una mutación hacia lo digital, la virtualización y la era del robot, la que presagiaba Edmod Jabès, permitiendo, si se quiere, una hiper democratización de las posibilidades de publicar en demérito del libro, del editor, del crítico, de la búsqueda de calidad o de los referentes. En nuestros días proliferan las revistas electrónicas y hay espacios por doquier que no requieren permiso, tampoco pasar por el rigor editorial para publicar y publicarse, pero en un contexto que, en términos generales, desprecia el pensamiento, la crítica y por supuesto, al quehacer poético, haciendo que el problema al que nos enfrentamos no sea solamente de índole editorial, sino ontológico, de esencia, de concepción de persona, de perspectiva de sociedad, de construcción de mundo.

Hay una relación intrínseca entre poesía y libertad; una sociedad sin poesía no es una sociedad libre ni plural; una poesía sin libertad, es una poesía muerta, es decir, si nuestra contemporaneidad ha vaciado el lenguaje y la libertad como lo plural, lo democrático, el poeta o la poesía se transforman en una mueca, por lo tanto, no sufrimos una crisis editorial, sino una crisis de convivencia, del sentido de persona, que se agrava cuando el tránsito hacia la virtualización y el mundo del robot, ocurre en el contexto en el que prolifera el individualismo yerto de los autómatas, los que logran satisfacerse existencialmente, en lo erótico, lo amoroso, llenando su soledad a través de chatbots.

Recordemos de nuevo a Edmond Jabès cuando sentenciaba que llegaría el tiempo en el que los vocablos dejarían de ser vocablos; sería la edad del robot y el campo de concentración, aquel en el que los judíos fueron convertidos en espectros y ceniza, se extendería a todo el orden social. Pues bien, estamos ya en esa época.

—¿Es más difícil conseguir que publiquen tu poesía o que la gente la lea una vez publicada?

La respuesta anterior adelantó algunos criterios. El problema es complejo y conlleva múltiples aristas: vaciamiento del lenguaje, la excesiva información que satura los sentidos de signos inútiles y la imposición del individualismo autómata como modelo, unido a la miserabilidad de la usura y el mundo del mercader que convierte todo lo que toca o desea en cosa con precio. Signos de signos que nos ensordecen, pertenecientes al exceso de realidad del que hablaba Annie Le Brun. Devalúan los símbolos, empobrecen lo sensible, sometidos al reino del espectáculo y el entretenimiento.

Publicar, más allá de los medios tradicionales, comerciales o académicos, es fácil: hay muchas revistas electrónicas y espacios virtuales, pero, ante ese exceso de realidad, ¿qué sentido tiene ahora escribir? ¿Qué sentido tiene la poesía o qué relación hay entre poesía y sociedad, entre poesía y desarrollo humano? Responder quizá nos permita reencontrar un camino ante el cambio de paradigma que padecemos y que desechó el ágora, la polis, el ethos, es decir, a la persona y a la sociedad misma, sustituyéndolos poco a poco por la virtualización y el abrazo y el beso del chatbot.

—¿Qué le dirías a alguien que dice que “la poesía no sirve para nada”?

Realmente no habría mucho qué decir, más que tiene razón, puesto que no hay nada que sirva para alguna cosa ante nuestro destino sin remedio, como lo veían los griegos, ante nuestro tránsito hacia la muerte. ¿Reformularnos? ¿Redefinir el sentido de las cosas? Quizá.

Tu pregunta me recuerda un poema de Rafael Cadenas que ilustra el fondo de todo esto:

“LA POESÍA puede acompañar al hombre, que está más solo que nunca, pero no para consolarlo sino para hacerlo más verdadero. Por eso, tiende a ser seca, dura, sobria. Además, ¿qué consuelo puede haber?”

Efectivamente: ¿qué consuelo puedo haber?

—¿Cuál ha sido tu experiencia más frustrante como gestor cultural?

Después de muchos años de organizar eventos internacionales y realizarlos por varios países, entre ellos México, Costa Rica y España, hay dos experiencias frustrantes que sobresalen. Por una parte, la relación con la burocracia y su inmensa necedad de trámites inútiles e informes que no sirven para nada, que finalmente desestimulan, convertidos en obstáculos para el desarrollo del quehacer cultural, que se une, sin duda, al abandono acelerado por parte del Estado (en todas partes) a la cultura, la que se le ve inútil y, precisamente, que no sirve para nada, cuando más bien es todo lo contrario: nuestros problemas son culturales, es decir, tienen que ver con el sentido de las cosas, con el sentido de estar aquí y permanecer, con el sentido de la vida.

La segunda experiencia frustrante emerge del desaliento que te produce, después de visitar tantas comunidades de varios países, que nuestras sociedades desperdician el talento y la inteligencia de tanta gente joven, agravándose con el hecho de que, mientras no se entiende la importancia de la educación, de la cultura, de la necesidad de un modelo que coloque a la persona nuevamente como centro, seguiremos hundidos en la pobreza, en la corrupción, en el dominio de la barbarie y las mafias organizadas.

—¿Quiénes son los autores vivos más importantes para ti?

De las muchas lecturas permanecen los personajes, los diálogos, las imágenes, permitiendo conversar constantemente con don Quijote, aunque ya sabemos de su muerte; con Antígona balanceándose en el árbol con sus pétalos de piedra, o con Mathías, el personaje de la novela Klaus y Lucas de Ágota Kristóf, que duerme en la viga con su collar opaco. Son ellos y ellas, autores, autoras que, si logran involucrarnos sumergiéndonos en sus mundos, nos deja de importar si están vivos o ya muertos, si existen o no, pues el diálogo no tiene tiempo ni espacio, sucediendo de manera similar con aquello que hemos escrito y releemos, puesto que aquel que escribió Debajo del viento hace muchos años, ya no lo soy, es otro el que relee: lo mismo, lo distinto, aquel que ya no existe, pero sus ecos repercuten todavía en nuestras entrañas. Diálogo con la tradición que hace de la filosofía y poesía una sola cosa: en Homero y Parménides, Lucrecio y Dante, llegando a Baudelaire y Rimbaud, para arribar al siglo XX con Vallejo, Eliot, Celán, los surrealistas, Blanca Varela y Eunice Odio, y más reciente, Ana Blandiana, Rafael Cadenas, Chantal Maillard, Sonia Chocrón, Pascal Quignard y Arvo Pärt.

Como columnista de crítica cultural, ¿qué tendencias ves en la poesía joven actual que te llamen la atención?

La pérdida de la memoria, la disolución de los vínculos, nos hacen volver a empezar. El olvido, dejar de lado la historia y la tradición, refleja en mucho las relaciones culturales que prevalecen entre las nuevas generaciones de poetas y las más viejas: se excluyen, se desconocen, se descalifican. Con excepciones, el lenguaje de las generaciones más viejas, como su lenguaje, yace anquilosado; las creaciones de las nuevas generaciones, en mucho, se cultivan de la retórica, pero hay al menos un intento por renacer. Habrá que esperar, pues vivimos un cambio de paradigma.

Las sociedades están en transición: hay tres imperios que se disputan todos los rincones del planeta, junto a un paradigma que excluye lo humano y que vuelve obsoletos el ágora, la polis y el ethos.

—¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

Leer, leer, leer, junto a un ensayo que escribo sobre Eunice Odio y una, llamaremos, novela poético-filosófica, también con Eunice Odio como personaje. Hay también dos libros de poesía que debo revisar y terminar, junto a otro ensayo sobre nuestro contexto.

De los poemas de Mata Guillé se han realizado los siguientes montajes:

Paredes de brillo tímido, basado en el poema Tríptico. Coreografía del grupo Diquis Tiquis, Premio Nacional de Danza, por el espectáculo Paredes de brillo tímido, 1993. Estados alterados, con la Compañía de Cámara Danza UNA, basada en el poema Solveit, Premio Nacional de Danza, 2016, Costa Rica.

Más allá de la bruma, basado en el libro del mismo nombre, ganador del Fondo IBERESCENA (Artes Escénicas Iberoamericanas 2022), coproducción Costa Rica-Colombia-México, de la Beca Estímulos 2024, Teatro Delia Zapata, Bogotá.

Algunos libros: Debajo del viento (Venezuela, Argentina); Ósip (España); Más allá de la bruma (México); Un país sin nombre (México).