Este viernes 15 de agosto, Nydia Prieto, Cristóbal López Carrera, Gladys Abigael Rodríguez y un servidor estaremos en el Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras para hablar de un tema doloroso, pero fundamental: la poesía como resistencia frente a la barbarie de la guerra y el salvajismo del sistema capitalista.

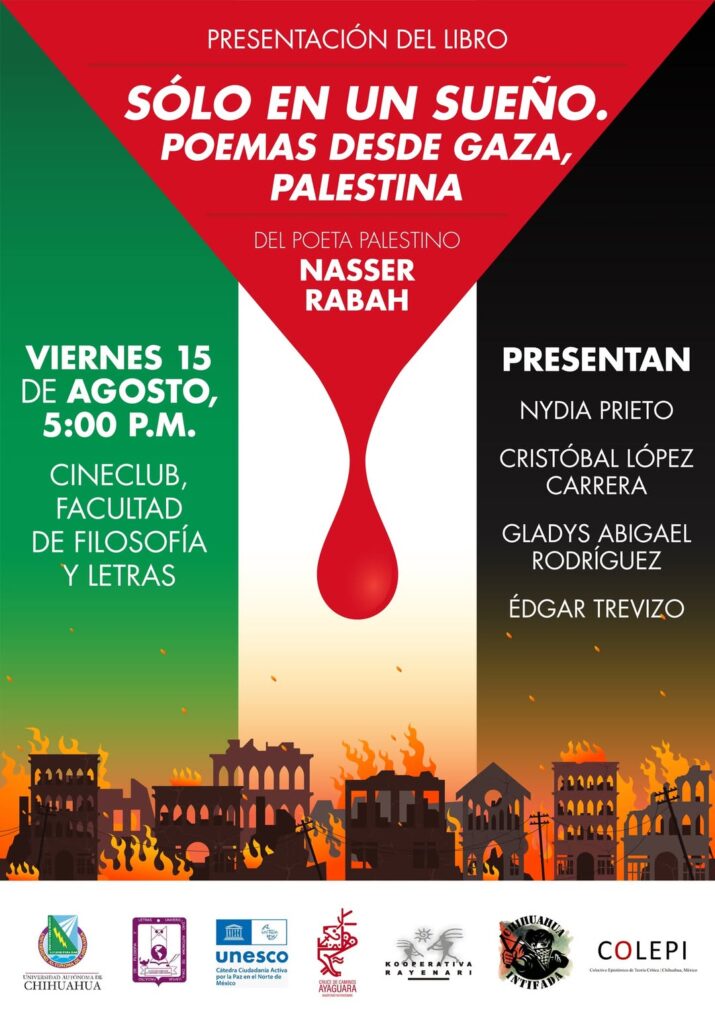

Presentaremos el libro Sólo en un sueño. Poemas desde Gaza, Palestina, del poeta Nasser Rabah. El evento dará inicio a las 5:00 de la tarde.

Abro mi comentario sobre la presentación en la que próximamente participaré como uno de los integrantes de la mesa, con el mismo poema que leeré al comenzar mi participación: Por nuestra causa, de la poeta británica Emily Berry:

Esta mañana aprendí

que la palabra gasa

(venda médica finamente tejida)

proviene de la palabra árabe غزة o Ghazza

porque ese pueblo, por siglos, ha sido un hábil hilandero.

Me pregunté, entonces

cuántas de nuestras heridas

han sido vendadas

por su causa

y cuántas de las suyas

han quedado abiertas

por la nuestra.

Para desgracia y vergüenza de toda la humanidad, hablar de Gaza es necesariamente hablar de bombas, balas, hambre, hierro que llueve desde el cielo, como el mismo Rabah escribe desde las primeras líneas de su doloroso poemario. No obstante, también significa hablar de resistencia y de lucha en favor de los derechos de todos los seres humanos y las criaturas que con nosotros habitan en este planeta, tan maltratado por nuestra especie.

Tucídides, el antiguo historiador griego, pensaba desencantadamente que los hombres están condenados a no aprender nada de la historia y a repetir, generación tras generación, los mismos errores, las mismas injusticias y bestialidades. Sería difícil, si no imposible, contradecirle. Recordamos todos también, perfectamente, aquella idea de Adorno: Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Pronto se retractaría de ella, desde luego, porque escribir poesía a pesar del horror es no solo un acto civilizatorio, sino necesario para poder verdaderamente profundizar en la naturaleza destructiva de la humanidad, pero a la vez, en su capacidad creativa y fortaleza espiritual. Ambas posturas de desencanto chocan, por su parte, con una larga lista de poetas que han luchado contra la barbarie de la guerra. Desde el mismo Homero, quien a lo largo de su Iliada criticará en voz de sus personajes, en múltiples ocasiones y de diversos modos, la lucha y la carnicería, y quien abre su primer canto de la Iliada con los duros reclamos de Aquiles contra Agamenón, echándole en cara haber reunido a tantos para una guerra que no les corresponde, pudiendo vivir libremente y en paz en sus propias naciones (esto no es baladí: el más grande de los guerreros griegos es quien no solo se opone a la estupidez de las guerras promovidas por los mandatarios, sino que además intentó esconderse para no ser reclutado, del mismo modo que Ulises, cuya estratagema, tristemente para él y Telémaco, fracasó y tuvo que ir al combate). Los antiguos poetas chinos lamentaban de continuo las guerras y las tragedias que causaban entre las familias, ya severamente empobrecidas, y que perdían a hijos, padres y abuelos en las batallas interminables por todo el imperio. Wang Wei, Tu Fu, Han Shan, son solo tres ejemplos de muchos de quienes escribieron largamente contra los conflictos imperiales. Más cerca de nosotros están también Bertolt Brecht, uno de nuestros poetas más combativos; el turco Nazim Hikmet, quien pasó la mayor parte de su vida en cárceles por motivos políticos y quien, no obstante ello, siguió cantando a la esperanza de una humanidad libre, por fin; el palestino Mahmoud Darwish, el gran poeta israelí Yehuda Amichai, quien intentaba oponer el amor a las guerras; y, entre nuestros contemporáneos, plumas como las de Raúl Zurita y Lilvia Soto, que siguen alzando la voz de sus versos para luchar contra la injusticia y el poder desmedido del imperialismo.

Elaboro este breve recuento para resaltar la importancia de que no deje de hablarse del horror, de que no deje de hablarse contra el horror, con la herramienta de la poesía, que es la más alta y aguda expresión del lenguaje humano; un lenguaje que en ella está en máxima tensión y con el mayor poderío de conmover y abrir los ojos de quienes la leemos. Al mismo tiempo, estos breves ejemplos que menciono y que podrían fácilmente enriquecerse con la suma de cientos de poetas más, nos recuerdan que, en efecto, Tucídides tenía razón en su desencanto. Los poetas de inicios del siglo XX en Europa, los creadores de las llamadas vanguardias literarias, se manifestaron al respecto tras la Primera Guerra Mundial y sus horrores. Ismos como el dadaísmo, inmediatamente elevaron la voz para decir: si el arte no ha detenido el horror, si la poesía no ha detenido el horror, merece morir. Y se pusieron a ello, desterrando, en sus intentos, de manera definitiva, a una gran cantidad de lectores de poesía que ya no encontraron su lugar en esa clase de versos.

¿Qué hacer entonces con la poesía en tiempos de horror? ¿Qué es lo que sí puede hacer la poesía si, como vemos, no ha sido capaz de cambiar el mundo ni detener las masacres? Lo que hemos de hacer es exactamente lo mismo que el héroe griego: perseverar en contra del destino, aunque este no pueda ser modificado ni siquiera por los propios dioses. Lo que debemos hacer es apoyarnos en el lenguaje de la poesía, aunque, como en el libro que presentaremos, solo pueda hablar de horror y muerte, para hacer algo importante: si no podemos cambiar al mundo, al menos no dejar que el mundo nos cambie a nosotros. Es natural que, ante situaciones como las que atraviesa hoy el planeta, caigamos no solo en el desencanto, sino en la indiferencia. Es un mecanismo natural de supervivencia que hace que el sepulturero deje de conmoverse ante la muerte o el médico deje de sentir el dolor ajeno; es completamente natural, pero evitable. No podemos caer en la indiferencia en ningún momento, y para esto la poesía es increíblemente eficaz. No es lo mismo, de ningún modo, escuchar esta clase de situaciones espantosas en las noticias que hacerlo a través de un poema. Ofrezco este fragmento del primer poema del libro de Rabah, El hospital está lejos:

¿Cómo perdonarme cuando te dejé entre la multitud? Del cielo llueve hierro y el suelo es como una alfombra vieja a la que le sacuden el polvo. Él está entre la multitud

el hospital se encuentra lejos y el cielo continúa su delirio. El azul y el verde desaparecen, en mis ojos no queda más que ceniza y la multitud hace que la calle pierda la compostura, se embriague y llore.

“Yo soy el bosque de los muertos”

los mendigos vuelven a él y lo encuentran ciego.

Regreso a buscar mis ojos, pero no los encuentro.

¿Cómo perdonarme cuando el hospital está lejos?

Como podemos notar, la experiencia es directa y real, realzada por el poder de la poesía para retratar al mundo. El verso final del fragmento es desolador: alguien ha tenido que huir y ha abandonado a alguien sin poder evitarlo, pero la culpa es otro de los horrores: ¿Cómo perdonarme cuando el hospital está lejos? La culpa no es de quien habla, desde luego, pero quien habla la siente suya, porque no ha podido evitar una muerte, quizás; varias muertes: las de todos los sangrientos días a causa de que un hospital está demasiado lejos o bien ya no existe siquiera tal hospital.

En An Iliad, de Lisa Peterson y Denis O’Hare, se elabora un hermoso monólogo en el que Homero mismo es el protagonista. La obra está ubicada en la actualidad y Homero aparece como una especie de vagabundo. Está aún aquí porque, como él explica, no ha podido descansar; ha sido forzado a seguir cantando su poema una y otra vez, pues las guerras no han desaparecido de la humanidad. Bien dejó escrito el filósofo español George Santayana que solo los muertos han visto el final de la guerra. Y Homero no ha podido morir. Ha de seguir cantando. Y nosotros también. Los poetas, los lectores, las personas de bien, hemos de seguir cantando y no detenernos sino hasta que el viejo bardo pueda finalmente descansar.

La presentación será realizada en el Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, el viernes 15 de agosto a las 17:00 horas, con la participación de sus editores: Nydia Prieto y Cristóbal López Carrera, de Kooperativa Rayénari; Gladys Abigael Rodríguez y un servidor, Édgar Trevizo, además de Nithia Castorena-Sáenz como moderadora.