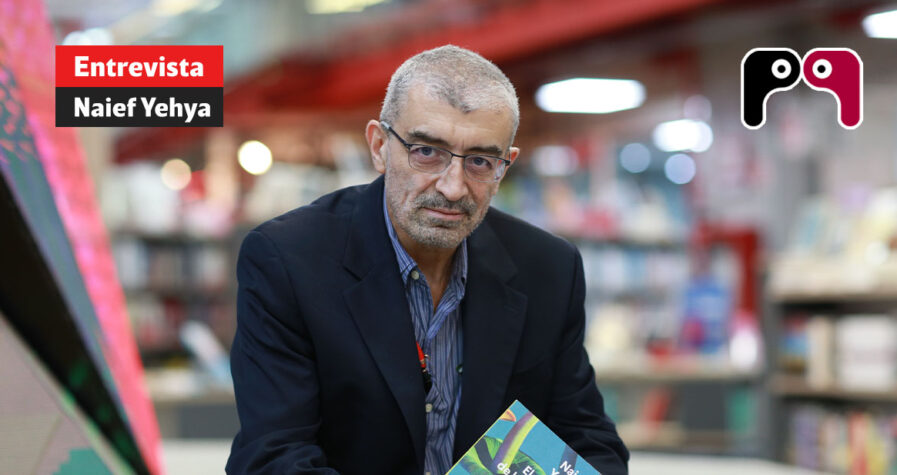

Naief Yehya, nació en la Ciudad de México, un 13 de septiembre de 1963. Es ingeniero industrial (UNAM), narrador, ensayista, periodista y crítico cultural. Su trabajo aborda el impacto de la tecnología, los medios, la guerra y la pornografía en la cultura contemporánea; colabora regularmente en medios y participa en ferias y encuentros literarios, tanto en México como en el extranjero. En 1989 obtuvo el Premio Punto de Partida de Cuento y fue becario del Fonca en 1993.

Colabora como articulista y columnista en medios como La Jornada Semanal, Literal, Letras Libres y otros periódicos y revistas en México y España. Ha sido miembro de consejos editoriales y coordinador de proyectos culturales; su obra mezcla críticas culturales con narrativa y periodismo cultural.

Desde 1992 vive buena parte del año en Brooklyn.

La poesía, para Naief Yehya, es un modo de traducir lo inasible: aquello que sorprende, conmueve o perturba. Su escritura nació entre el deseo y la incertidumbre, marcada por una revelación temprana y por la sombra de una maestra que dudó de su talento.

Desde entonces, su vida en un autoexilio prolongado definió una mirada propia, hecha de distancia, obsesiones y preguntas sobre el tiempo extremo que habitamos, donde la visibilidad total transforma nuestras emociones, consumos y miedos.

A continuación, presentamos la entrevista completa.

-¿Qué es la poesía?

La poesía es la cualidad de convertir cualquier tipo de experiencia, introspección, interacción y contemplación en literatura. En términos muy amplios, es utilizar el lenguaje para hacer comunicable lo sorprendente, lo bello, lo espantoso. Es poder ir más allá de la redacción y narración para crear un objeto que más que informar nos permite compartir emociones y crear comunidad. La poesía es lo sublime, lo indefinible que reconocemos al sentirla.

-¿Cuándo supiste que querías ser escritor? ¿Hubo un momento revelador?

En secundaria tuve la revelación, pero también tenía una maestra de español que me hizo ver que no tenía talento alguno. Esa dualidad entre el deseo y la frustración me acompañaron hasta que finalmente me atreví a escribir al despojarme del miedo y la vergüenza. ¿Si no tenía talento, qué podía perder?

– Vives en una «especie de autoexilio» desde hace más de 30 años. ¿Cómo ha marcado esto tu escritura?

Muchísimo. Nunca me imaginé en esta situación de lejanía de mi idioma, mi país, mis colegas, mi tradición. Así que me obligó a hacerme un camino diferente, sin mirar alrededor, sino a la distancia. Me enfoqué en obsesiones exóticas que tal vez, de haber estado inmerso en la “república de las letras”, hubieran resultado absurdas.

– ¿Vivimos en un tiempo más extremo que antes o simplemente más visible?

Ambas cosas, es más extremo porque es más visible, porque todo está siendo registrado todo el tiempo. Un tiempo de producción y consumo compulsivo, voraz, histérico, frenético. Un tiempo en que generamos contenido para las máquinas, especialmente para los Grandes Modelos de Lenguaje, que devoran lo que creamos sin filtros para plagiar y remixear una nueva cultura de IA.

-¿Cómo es un día ordinario en tu vida? ¿A qué hora escribes?

Empiezo a escribir alrededor de las 10:00, me voy a nadar a la 1:00, regreso a darle a las 2:30 y a las 5:00 usualmente termino. Pero confío en que si hay algo que vale la pena escribir, eso exige su propio horario.

-¿Cómo se relaciona tu interés por la guerra con tu exploración de la pornografía? ¿Ambas son formas de espectacularización de la violencia?

Me interesa la mediatización, como dices, el espectáculo, las representaciones de lo supuestamente excitante e inquietante, de los estímulos que consumimos en lenguajes visuales codificados y fetichizados. Siento una fascinación y repulsión por los extremos de lo tolerable, por los límites que impone la cultura entre lo aceptable, lo transgresor. Lo obsceno como ob-sceno: fuera de escena.

-¿Qué libros estás leyendo ahora mismo y quiénes son tus autores favoritos?

Llevo un par de años leyendo sobre el genocidio de Gaza, Rashid Khalidi, Omar el Akkad, Pankaj Mishra, Gideon Levy e Ilan Pappé, entre otros. Pero he descubierto con gran felicidad a Xita Rubert y a Michel Nieva.

Siempre es una apuesta perdida decir quiénes son tus autores favoritos, pero en lo puramente emocional están ahora para mi: J.G. Ballard, Philip K. Dick, Philip Lopate, Mark Dery, Álvaro Enrigue, Mauricio Montiel.

-¿Crees que la literatura puede cambiar algo en la sociedad? ¿Consideras que has cambiado algo tú mismo?

Sí lo creo, aunque sea poco a poco. Si no lo creyera sería muy difícil seguir escribiendo. Yo he tratado de ser un puente entre la tecnología y la cultura, he intentado mostrar que, si no nos apropiamos del lenguaje, de las herramientas, terminaremos convirtiéndonos en accesorios. Y creo que si en algo he tenido razón es en eso. Chat GPT y demás, están avanzando para volvernos irrelevantes, desechables, mascotas obsoletas que van perdiendo el control del discurso que da sentido al mundo.

-¿Qué opinas de cómo se reparten los grandes premios literarios en español? ¿Hay mafias, compadrazgos, o es todo mérito?

He estado de los dos lados de las reparticiones de becas y premios, he sido afortunado y he perdido muchas veces. He sido juez y he padecido la angustia de comparar lo incomparable para elegir ganadores, como si se tratara de deportes o juegos. Supongo que hay mafias y amiguismo. Como estoy lejos de ese mundo no me entero y prefiero seguir así.

-¿En qué trabajas actualmente? ¿Qué proyectos tienes en mente?

Estoy por terminar otro libro sobre drones de guerra, máquinas inteligentes que matan seres humanos por medio de visualizaciones y algoritmos. Aparte de eso, comienzo a trabajar en un libro sobre códigos rebeldes, sobre células y máquinas que alucinan, tanto en la “evolución” y acumulación de mutaciones que lleva al cáncer, como en las “alucinaciones” de la IA. Y por otro lado, preparo un segundo libro sobre hongos psicodélicos, enteógenos e invasiones fúngicas. Ojalá me alcance la vida para acabarlos.

Naief ha publicado las novelas: Obras sanitarias (Grijalbo, 1992). Camino a casa (Planeta, 1994). La verdad de la vida en Marte (Planeta, 1995). Las cenizas y las cosas (Random House, 2017). En cuento: Historias de mujeres malas (Plaza y Janés, 2002). Rebanadas (DGP-Conaculta, 2012). Ensayo / No ficción: El cuerpo transformado (Paidós, 2001). Guerra y propaganda (Paidós, 2003). Tecnocultura (2008). Pornografía. Obsesión sexual y tecnológica / Pornocultura (varios sellos, 2012).

Y su publicación más reciente: El planeta de los hongos. Una historia cultural de los hongos psicodélicos (título reciente reseñado en 2025); obra que conecta biología, psicodelia y cultura digital — presentado en ferias y reseñado en medios culturales y universitarios.