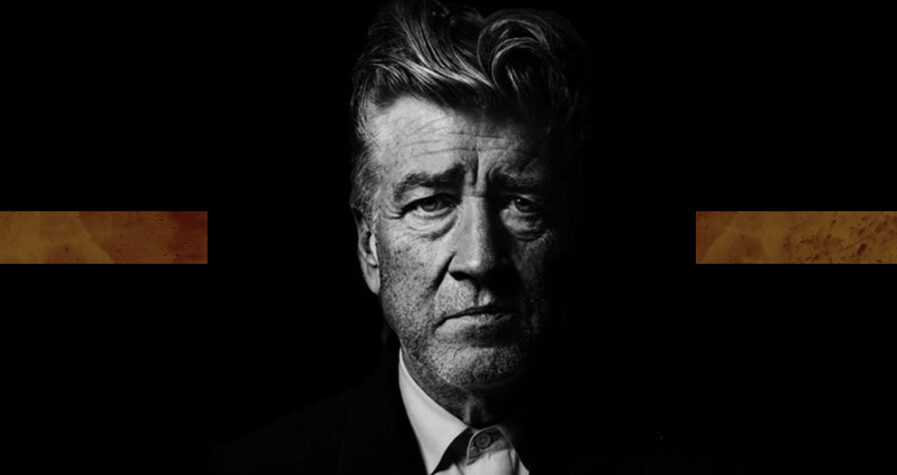

David Lynch (1946 – 2025): del apólogo a la zona*

La inesperada partida de David Lynch a principios de este año, me brindó un buen pretexto para desentenderme de mis proyectos; por un tiempo, al menos. Siempre en busca de incentivos para ejercitarme en el “distraccionismo”, me entregué a una interminable sesión de visionado que incluyó materiales fílmicos de toda índole. Como era de esperarse, sobrevino una larga reflexión sobre la narrativa en general y mis cavilaciones estuvieron acompañadas de breves consultas a los (por fortuna) cada vez más relegados libros de teoría. Me sorprendí a mí mismo vagando por un catálogo diverso e inconexo de textos que parecía conducir a ninguna parte. Acabé por darme cuenta de que era una forma, inconsciente y muy personal, de rendir homenaje a uno de los más grandes directores de las últimas décadas. Así, después de mucho pensarlo y repensarlo, surgió la idea de escribir lo que sigue sobre su obra.

Pero hablar de su obra puede parecer un tanto vago y hasta demasiado ambicioso. Hay que recordar que se trata de un individuo polifacético, dotado de una energía creativa poco común. (El listado parecerá más bien una letanía, pero resulta ineludible.) Entre otras cosas, lo conocemos como pintor, escultor, fotógrafo, músico, compositor, escritor, diseñador, carpintero y, por supuesto, cineasta de la A la Z: director, productor, actor, guionista, camarógrafo, tramoyista, etc.; y más que eso: auteur. Habría entonces que limitarse a lo realizado para cine y televisión, y aun así se requieren las dimensiones de un libro para desentrañar sólo la superficie de una producción, a todas luces compleja, que comprende más de 150 creaciones, entre cortometrajes, series de TV, comerciales, incursiones en Internet, documentales, videos musicales, conciertos y filmes. A fin de no vernos abrumados por la cantidad, más adelante discutiremos brevemente dos obras clave: las dos primeras temporadas de Twin Peaks (1990-1991) e Inland Empire (2006). Comencemos.

Decía que me hallaba algo perdido entre lecturas fragmentarias y películas dispares, buscado con ello una orientación que me permitiera llevar a cabo un comentario medianamente aceptable sobre Lynch, cuando me encontré con el libro Cinema Speculation (2022) de Quentin Tarantino. El efecto fue de hecho refrescante. Dejé de lado provisionalmente las consideraciones de carácter narrativo, para dirigir mi atención hacia a la industria cinematográfica en su totalidad. Una industria que, como se sabe, involucra la difícil confluencia de diferentes factores: humanos, técnicos, financieros e históricos que determinan su existencia. Entre los diferentes aspectos que el libro subraya, destaca el avance del cine estadounidense durante la década de los 70 (la mejor época, según Tarantino).

Dotado de una prosa ágil y un conocimiento cinematográfico ciclópeo, Tarantino le tunde con entusiasmo ácido al establishment fílmico de EEUU previo a la segunda mitad años de los 60. Consecuentemente, el libro se concentra en el advenimiento del período conocido como New Hollywood, marcado éste por un cambio generacional no circunscrito al simple desplazamiento de las figuras determinantes en la industria, sino que también se impone la tarea de renovar la manera de hacer cine, tanto temática como discursiva. Por consiguiente, terminan en el margen los soporíferos musicales estilo Broadway, el típico western maniqueo donde los vaqueros son los “buenos” y los indios “salvajes” los “malos”, la comedia romántica insulsa y timorata en la cual todo gira alrededor del matrimonio y el sexo se alude con besitos asépticos. La nueva generación se dirige en sentido contrario: desmenuzando los clichés, echando por tierra los falsos heroísmos, sacando a la pareja tradicional de su hábitat obligado, cuestionando la idealización de un pasado que resultaba insoportablemente acrítica en su implícita exaltación de la raza dominante. Así pues, atrás quedan directores como George Cukor, John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder; para abrirle paso a los Sam Peckinpah, John Cassavetes, Robert Altman y l’enfant terrible Denis Hopper. Cito sólo algunos entre los más conocidos porque las listas son largas; y claro que se omiten actores, actrices, guionistas y (otra vez) etcétera. Tampoco hay que olvidar el golpe a la censura mediante la implementación del rating board (lo que en otros países corresponde a la clasificación A, B y C), que sustituye al Hays Code en vigencia entre 1934 y 1968 que prohibía el contenido sexual explícito, el lenguaje blasfemo, la indecencia, los insultos raciales y la impudicia, entre otras lindezas de la marginalidad. (Much obliged, Quentin!)

Terminan los 60…Avanzan los 70 produciendo no sólo el mejor rock de la historia, sino también el mejor cine de EEUU. Durante los últimos años de la década, incursiona un joven realizador, originario de Missoula en el estado de Montana, con una cinta atípica y desconcertante que muchos califican como perturbadoramente surrealista: Eraserhead (1977).

Acaso no esté demás subrayar que David Lynch pertenece a esa generación que vivió y perpetró un cambio radical en la manera de sentir el mundo y percibir la realidad, cuyas divisas más sobresalientes fueron: enarbolar el pacifismo oponiéndose a la guerra de Vietnam, experimentar con las drogas para acceder a otra forma de conocimiento, acudir al placer como proclama liberadora, y pugnar por la relegada igualdad de raza y sexo. Según lo plantea la columnista Clara Bingham en su libro Witness to the Revolution (2016), el punto álgido de la revolución sesentera, se ubica entre agosto de 1969 (Woodstock) y septiembre de 1970 (el veto a la iniciativa de retiro de tropas de Vietnam emitido por el Senado estadounidense). Aclaremos que Lynch no estuvo en Woodstock durante los tres días de concierto, pero sí practicó la meditación trascendental fundada por Maharishi Mahesh Yogi; del mismo modo, sobresale su apoyo incondicional a las causas pacifistas; tampoco recurrió a las drogas, aunque con mucha frecuencia se le veía tomando café y fumando cigarrillos (peccata minuta).

Si este preámbulo se ha hecho necesario, no es sólo para bosquejar la renovación de la industria fílmica estadounidense que hizo posible el trabajo de David Lynch y tantos otros, sino también para destacar el advenimiento de esa nueva sensibilidad que subsiste aún hasta nuestros días.

Volviendo al plano personal, mi primer contacto con su trabajo no pudo ser mejor: recuerdo que asistí con un grupo de amigos a la exhibición de Wild at Heart (1990) en un cine de Kansas, (filme con el que a la postre ganaría la Palma de Oro en el Festival de Cannes). Dicho sea de paso y si de estímulos intelectuales se trata, ahí comenzaría mi largo romance con la temática de la carretera (on the road), muy en especial con la legendaria Ruta 66. Sin embargo, aunque no se me había presentado la oportunidad de verla, ya tenía noticia de otra obra maestra un tanto olvidada, The Elephant Man (1980).

Como lo hiciera el gran Hitch, David Lynch también incursiona en la televisión. ¡Y en qué forma! Se ha repetido hasta el cansancio que en la historia de las series televisivas hay un antes y un después de Twin Peaks. En efecto, el domingo 8 de abril de 1990 a las 9 p.m. debuta el piloto de la serie en la cadena ABC, dando inicio a un fenómeno cultural que incluye la parafernalia consustancial en estos casos: desde el consumo masivo de souvenirs de toda índole, hasta la recreación ritual de algunos pasajes emblemáticos. Su impacto se deja sentir a través de los diferentes ámbitos sociales y no es de extrañar que la revista TIME, le haya dedicado la portada en una de sus entregas correspondiente al mes de octubre de ese mismo año. Incluso el mundo académico estadounidense, de suyo tan parsimonioso, dirige su egregia mirada hacia tan singular guasanga populachera. En 1991 (año en que concluye la segunda temporada), para su convención anual, la Modern Language Association convoca dos sesiones dedicadas al análisis de Twin Peaks. Por esos años, también da inicio el trabajo seminal del profesor David Lavery, que tiene por resultado dos antologías infaltables para una comprensión más amplia y profunda de este asunto: PEAKED OUT!: Film/Literature Quarterly – 1993; Full of Secrets: Critical Approaches to Twin Peaks – 1994.

Por supuesto, estaría incurriendo en un grosero error si dejara de mencionar al corresponsable de la serie, Mark Frost. No obstante, ni por equivocación voy a meterme en la falsa controversia que gira en torno a quién es el “verdadero” autor. Me parece suficiente señalar que se trata de una idea desarrollada por ambos; específicamente, en lo que se refiere a la estructura y redacción del guion. Pero es Lynch, como director de cine, como constructor visual, quien se encarga de realizar “fílmicamente” lo que de otra forma quedaría sólo en texto escrito. Como ejemplo, baste mencionar dos facetas en la realización. En cuanto a la ambientación, destacan elementos constitutivos como la industria maderera, el cortinaje rojo, un tema musical hechizante, presentes ya en Blue Velvet (1986). Y por lo que respecta al elenco, sobresalen actores y actrices provenientes de otros proyectos, como Kyle MacLachlan (Dale Cooper), Jack Nance (Pete Martell), Catherine E. Coulson (Log Lady) y Grace Zabriskie (Sarah Palmer).

Twin Peaks o la superficie plácida del “sueño americano” convertido en pesadilla.

Twin Peaks, un pueblo ignorado (casi anónimo) en el noroeste de los Estados Unidos, donde 51,201 habitantes son suficientes para exhibir la corriente alarmante y casi oculta, que fluye subterránea en una comunidad donde aparentemente no pasa nada.

El director Alan Pakula dijo alguna vez que en Nueva York, como en ninguna otra parte, podía apreciarse con mayor intensidad el acontecer de la sociedad estadounidense. En Twin Peaks presenciamos la desarticulación de este paradigma. En contraste con la megalópolis, en un poblado faltan sitios para esconderse; los personajes no cuentan con una extensa geografía urbana, ni hay multitudes entre las cuales sea posible ocultarse. Los protagonistas quedan, por así decirlo, al descubierto y el asesinato de Laura Palmer (Sheryl Lee), destacada estudiante de preparatoria (Homecoming Queen), no puede pasar desapercibido. Bajo la sospecha de que no se trata de un suceso aislado, el FBI toma cartas en el asunto y envía al agente especial Dale Cooper (Kyle MacLachlan) a que se haga cargo de la investigación.

La trama parece simple, pero a partir de ella surge aquello que se encontraba soterrado: la corrupción política, los negocios fraudulentos, la prostitución adolescente, el tráfico de drogas y las consecuentes adicciones, la violencia intrafamiliar, las relaciones disfuncionales, los abusos de poder, la patología de los impulsos primarios, el incesto. Sin embargo, sería muy fácil y hasta ridículo calificar la obra como una censura o una denuncia. Más allá de los consabidos dictámenes que caracterizan a un planteamiento maniqueo, en el relato, con minuciosidad detectivesca, se van explorando las diversas interrelaciones que conforman el acoplamiento del entramado social. A este respecto, la actriz Wendy Robie (Nadine Hurley) señala algo muy interesante, al afirmar que la serie se despliega mediante una multiplicidad de estratos que corresponden a diferentes géneros: drama, suspenso, comedia. Habría que añadir el horror, la fantasía, lo paranormal y un juego constante con los clichés del melodrama; todo, bajo los matices del erotismo y el absurdo. Si atendemos a lo anterior y sin ánimo reductivo, podemos situar dos vertientes que se entrecruzan formando un eje sobre el cual gira la narración: por un lado, tenemos la búsqueda policíaca y por otro, el componente fantástico-paranormal que viene del bosque. Parece entonces evidente, la filiación de Twin Peaks con las fábulas. En este espacio, nos hallamos en el locus clásico de los apólogos, el cual queda establecido desde el episodio piloto. Pero aquí, no nos encontramos frente a la bruja caníbal de Hansel y Gretel, en el cuento de los Hermanos Grimm. En este bosque habita Bob “el suplantador”, de allí proviene: es el espíritu asesino, ocupante del Black Lodge, recinto extra dimensional donde se manifiestan las duplicidades, donde nada es uno y lo mismo. El Black Lodge es un ámbito arbitrario, una inserción de la que ignoramos su origen y que (aparentemente) no está ligada a una creencia religiosa determinada. Se trata de una puesta en escena (el cortinaje así lo sugiere) de una alteridad en la configuración natural del bosque. Pero más que ser un eslabón en la cadena alimenticia (a la que ciertas fábulas aluden), Bob sale del bosque a violentar el orden social, a echar por tierra el tabú del incesto.

Dicho lo anterior, procedamos a encontrarnos con la “bestia”.

Fue Richard Corliss quien le endilgara a David Lynch, el mote de Czar of Bizarre (el Zar de lo Estrambótico). Este apodo, si bien no carece de cierto ingenio, me parece un tanto confuso, ya que encajona la totalidad de su trabajo en una sola dirección. Nada más inexacto. Lynch exploró en sus largometrajes diversos aspectos de la condición humana: la compasión, la avaricia y el sufrimiento en The Elephant Man, la tenacidad y el amor filial en The Straight Story (1999), la fidelidad en Wild at Heart. Estos temas, tal vez sean los menos valorados de su producción, toda vez que su obra se asocia a la indagación de aspectos menos convencionales de la psique. Como en Lost Highway (1997) y Mulholland Drive (2001), en las cuales se exponen la fuga psicogénica o disociativa y la metempsicosis. Por lo anterior, de un auteur como David Lynch no puede hablarse de “evolución”, si acaso de diferentes intensidades en el relato fílmico. Así pues, suma de sus búsquedas más recurrentes, Inland Empire (2006), sin temor a exagerar, podría considerarse como su mágnum opus. Filme que a simple vista parece impenetrable, surge del reencuentro con Laura Dern. Varios años después de Blue Velvet y Wild at Heart, Dern le propone que hagan algo juntos y Lynch le crea un monólogo que se convertirá en el germen de Inland Empire. La trama principal se desarrolla siguiendo el accionar de una actriz (Nikki Grace), que lleva rol protagónico en la cinta On High in Blue Tomorrows, interpretando al personaje Sue Blue. Su contraparte masculina, el actor Devon Berk (Justin Theroux), interpreta a Billy Side. Sue y Billy se hacen amantes, y cuando la esposa de Billy (Doris –Julia Ormond) descubre el engaño, mata a Sue con un desarmador.

La película, más que una historia sombría, se presenta como un acertijo para narratólogos. No obstante, al sondear el relato empleando las preguntas básicas en torno a la estructura, nos encontramos frente a un texto fílmico reacio a los registros fundamentales. Si la ubicación de la diégesis primaria resulta evasiva, nos saltamos olímpicamente el problema y pasamos a “investigar” si la focalización es interna o externa; o cómo se disponen los acontecimientos dentro de una secuencia; o si podemos localizar diversos códigos en conflicto, en el sentido barthesiano de “código”: un espejismo estructural, algo construido a partir de la fragmentación y no un paradigma que tiene que reconstruirse. Este último podría usarse como punto de partida, pero su adecuación es dudosa debido a su vaguedad, a su índole eminentemente teórica. Además, mientras nos divertimos conjeturando acerca de estas posibilidades analíticas, el personaje, que ya ha dejado ver su naturaleza dual y evasiva Nikki/Sue, se nos escapa entre los repetidos laberintos que le salen al paso. En este punto, el personaje ya se cuestiona: ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿qué está sucediendo? Y el espectador pregunta a su vez: ¿quién eres? “Una mujer en problemas”, nos responde el subtítulo del filme. Cabe así, una pregunta más: ¿de dónde procede la angustia del personaje (o personajes)?

A continuación, intento dar respuesta a esa pregunta, valiéndome de conceptos descriptivos que nos ayuden a orientar nuestra apreciación de la película.

Lo primero que llama nuestra atención en el andamiaje de Inland Empire es la multiplicidad de “mundos”. Esto quiere decir que en el texto fílmico encontramos diferentes niveles narrativos, sujetos a una disposición escalonada; pero conforme pasa la película, nos percatamos que no siguen un orden necesariamente jerárquico y, por ende, pueden surgir sin ajustarse a una sucesión predeterminada. Brian McHale, en su libro Postmodernist Fiction (1987), para explicar dicha estrategia narrativa se basa en el término “recursividad”, que aquí, no es otra cosa más que colocar historias dentro de historias en el relato: como las famosas cajas chinas o las muñecas rusas. En este caso, hay un filme llamado Inland Empire donde (como ya lo mencioné), una actriz vive en “su mundo”, y en otro nivel representa a una mujer involucrada en un triángulo amoroso. Pero aquí no termina el problema, porque desde el inicio se insertan dos niveles más: la pareja que llega un hotel y la interpolación de fragmentos del cortometraje llamado Rabbits (2002). Esta pluralidad se ve reforzada cuando el título mismo se pone en duda: la cinta, ¿se llama en realidad Inland Empire?, o ¿Axxon N?, o ¿On High in Blue Tomorrows?, que según sabemos se trata de un guion maldito, en otro tiempo denominado Vier Sieben (Four-Seven o Cuatro-siete).

De alguna manera u otra, el espectador promedio se halla habituado a discernir entre distintos niveles narrativos; pero la extrañeza se experimenta cuando los límites no están claramente definidos, y se pasa de uno a otro sin un indicador ostensible. Si ampliamos nuestro repertorio conceptual de la narrativa, nos encontraremos con una noción ligada a la recursividad. Me refiero, (otra vez McHale) a la “zona”. La “zona” es un espacio textual conformado por “territorios” generalmente disímbolos, en el cual se mueven los personajes. Michel Foucault examina este fenómeno, en cuanto es una alteridad geográfica, en tanto que constituye una ruptura con la sintaxis del mundo, nombrándolo “heterotopía”: que es la contigüidad textual arbitraria de regiones muy distantes en el mapa.

A fin de cumplir su función como estrategias desestabilizadoras en la narrativa clásica, tanto la recursividad como la zona, tendrán que revelarse por medio de una transgresión dentro de la lógica elemental del relato. En Inland Empire, el personaje dual Nikki/Sue vaga perdido entre los diferentes niveles, en un proceso de degradación que la conducirá hasta su muerte en la calle, rodeada de indigentes. En consecuencia, para concluir cabría formular la pregunta sobre la razón de su angustia existencial: ¿Se trata simplemente de las circunstancias terminales de una historia común? ¿O es el deambular en una esfera donde se han borrado los límites, entre ficción y realidad representadas en el texto?

*Una primera versión de este artículo fue presentada en la Cineteca Mexiquense en Toluca.

……………………………………..

Jesús Vázquez Mendoza es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Kansas. Ha impartido clases en diversas universidades de los Estados Unidos, entre ellas: la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad de Kansas y Rice University. Su labor de investigación académica le ha llevado a instituciones como la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Filmoteca de la UNAM, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Oxford. Ha trabajado en Hispanic Broadcasting Corporation, Univision Radio, ESPN y Telemundo.

Su obra de creación literaria ha aparecido en revistas y antologías y tiene dos libros publicados: Ráfagas y La huella del gnomon. Actualmente se encuentra trabajando en un libro de relatos, un poemario, y una exhibición de fotografía y texto.