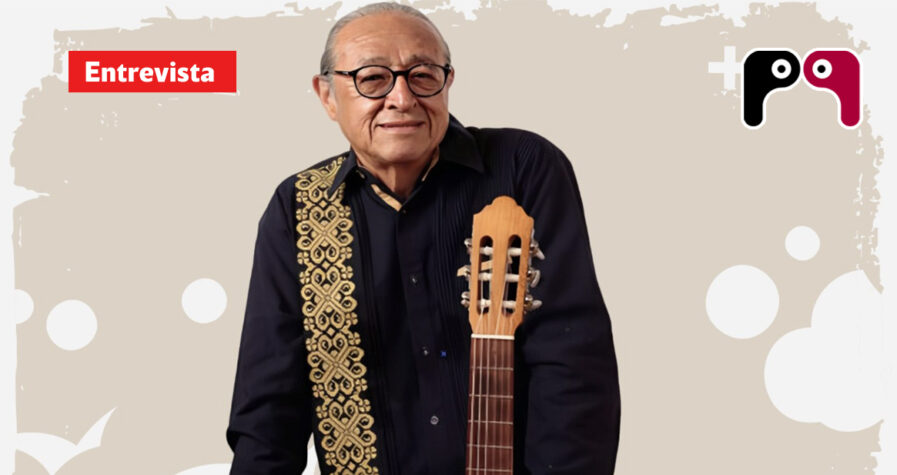

Gabino Palomares Gómez, nació en Comonfort, Guanajuato y estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 1972, presenta su primer espectáculo: “Poemas y Canciones” y triunfa en los Festivales de la canción universitaria en 1972 y 1973. En poco tiempo, Gabino Palomares se consolida como uno de los máximos exponentes del Canto Nuevo y comienza una importante carrera internacional.

-¿Estuviste de gira por Estados Unidos recientemente?

Hola, Fidelia, me da mucho gusto saludarte. Sí, estuve en una gira. Empecé en Chicago y luego regresé a México, me fui a Texas y luego fui a California a hacer como cinco conciertos por ese estado. Y bueno, anduve llevando un programa, sobre todo para hablar de la situación de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.

En Chicago di un concierto, pero también fui porque me invitaron a participar en el acto del evento final de la marcha por el homenaje a los mártires de Chicago. Entonces hice esas dos actividades y aparte un par de conciertitos en escuelas de la comunidad.

-¿Y cómo sientes en este momento a la comunidad latina? ¿Anda la gente muy nerviosa por allá?

Bueno, pues sí, por supuesto que la gente mexicana, sobre todo los indocumentados, están con muchos nervios, están muy temerosos, casi no salen y las redadas se siguen haciendo, a veces de manera indiscriminada. Por supuesto que hay mucho nerviosismo, sobre todo en los compañeros mexicanos, pero también hay una parte de la política de Trump, la arancelaria, que ya se está reflejando en la vida cotidiana que vi acá. Por ejemplo, en las tiendas hay una gran cantidad de estantes vacíos, hay un cierto desabasto, ya empieza a notarse, la gente está haciendo compras de pánico y los estantes, por primera vez desde que vengo a Estados Unidos, están vacíos y eso indica, por supuesto, que la crisis ya empezó.

Pero bueno, yo vengo acá con los compas para levantarles el ánimo con las canciones. Tengo una canción que se llama Indocumentado, que habla precisamente de que nosotros no somos indocumentados, somos trabajadores y tenemos derechos. Y, además, estoy viendo con mis propios ojos que el trabajo de los mexicanos es necesario.

Ya se están quejando buena parte de los rancheros, de los dueños de la agricultura, de los campos de agrícolas, de que ya no tienen trabajadores. Hay muchos restaurantes cerrados, porque no hay trabajadores. Estaba leyendo un reportaje sobre la cantidad de mano de obra que está necesitando Estados Unidos de manera cotidiana, pero ahora con esta situación, está pegando la crisis muy fuerte.

-¿Cómo empezaste en la música? ¿Cuáles fueron tus inicios y tus influencias musicales?

Me inicié en los grupos musicales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Viví gran parte de mi niñez y mi juventud ahí. Y con influencia de Joan Manuel Serrat, de Mercedes Sosa y de Óscar Chávez, que fueron los primeros discos de este tipo de música que escuché, empecé a transformar la canción romántica que cantábamos en los grupos musicales.

Me empecé a dedicar más al tipo de música de estos artistas, y por supuesto que me influenciaron. Terminé haciendo canciones con una gran influencia de ellos. Compuse una canción para el desierto de San Luis Potosí, que presenté en el Festival de la Canción Universitaria en 1972. Y bueno, el 6 de mayo de 1972, lo marco como el inicio de mi carrera, porque a partir de ese festival, me dediqué con mucho ahínco a cantar este tipo de canción, a componer este tipo de canción, y empecé a dar mis recitales. Partí a la Ciudad de México en 1974, y bueno, la Ciudad de México para mí fue justamente la ratificación de dedicarme a este tipo de música, pero también la posibilidad de dedicarme, no solamente a la composición, sino a dar una gran cantidad de conciertos, y ahí empieza otra historia que ya luego platicamos.

-Leí que tu canción La Malinche fue de las más importantes de esa época. También, ¿cómo fue la primera vez que agarraste una guitarra?

Bueno, yo aprendí a tocar la guitarra con los amigos del barrio. Nos juntábamos en la banqueta a cantar. Luego los fines de semana nos íbamos de serenata. Ahí aprendí a tocar la guitarra. Y desde muy joven, desde adolescente, me gustó mucho la poesía y empecé a escribir. Y cuando encontré a estos artistas que te nombré, descubrí que se podían conjuntar mis dos grandes pasiones: la música y la poesía, porque ese es el camino que me marcaban estos autores o estos artistas. Y bueno, a partir de que empecé a tocar la guitarra, fue una gran posibilidad de expresión para mí. Y La Malinche fue compuesta como por principios de 1972, o sea que ya tiene más de 50 años. Y la hice básicamente porque mi padre era un indígena otomí, que iba a sus ceremonias y hablaba su idioma. Y dejó de hablar otomí porque se burlaban de él. Y para mí esa respuesta de mi papá, y mi afición a la historia de México, (desde muy joven me gustó muchísimo leer historia), de ahí nació justamente La maldición de Malinche.

Cuando llegué a la Ciudad de México en 1974, lo primero que hice fue conectarme con las peñas, y ahí conocí a Amparo Ochoa. Y Amparo Ochoa fue quien hizo popular la canción de La Malinche, no solamente en México, sino en toda América Latina y parte de Europa.

El éxito se le debe precisamente a Amparo Ochoa.

-¿Te mantuviste cerca de Amparo Ochoa hasta su muerte? ¿Con quiénes más compartiste escenario?

Desde que conocí a Amparo en 1974, nos mantuvimos en contacto, ciertamente hasta su muerte. Yo viví con mucho dolor la última etapa de la enfermedad de Amparo. Fui a rescatarla a Mérida de una curandera en donde ella pensó que se iba a curar. La regresé a la Ciudad de México, pero ya era muy tarde, la enfermedad estaba muy avanzada. Y estuvo en México un par de días y luego la puse en otro avión de regreso a Culiacán y fue la última vez que la vi. Pero Amparo fue realmente la que hizo que yo me diera a conocer con mis canciones. Primero, bueno, ella grabó La maldición de la Malinche y fue uno de los éxitos más importantes de la carrera de Amparo. Y sí, yo realmente fui parte de su familia; fue mi hermana. Y después de que empecé mi carrera, tuve mucha suerte al llegar a la Ciudad de México porque Amparo me puso en contacto con todo el movimiento de la Nueva Canción que se estaba dando en ese momento.

Y estaba empezando propiamente el movimiento y mi incorporación fue muy benéfica, porque muy pronto estuve cantando con la gente más importante, los artistas más importantes de este movimiento.

Empezaron a hacerse en México una buena cantidad de festivales en donde se invitaba a artistas de toda América Latina, desde Amparo, Óscar Chávez, que para mí era un ícono. Ahí conocí a Mercedes Sosa también. Y luego en mis giras por Estados Unidos, estuve desde el principio apoyando a los indocumentados desde 1975. Conocí a Pete Seeger, que para mí era un hombre maravilloso. Fue de la generación de artistas que detuvieron la guerra de Vietnam y mi contacto con él fue muy importante en el sentido de la consecuencia de Pete, que se mantuvo hasta su muerte con una actitud humilde, con una actitud combatiente, cantando en las fábricas. En Nueva York hicimos un recorrido por varias fábricas Unions, que se llaman. Y bueno, conocí a Joan Manuel Serrat, que también para mí era un ícono. Y luego fui testigo del nacimiento de la Nueva Troba Cubana. Conocí a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, desde la primera vez que estuvieron en México. Estuve atendiendo a Silvio y de ahí nació una gran amistad.

Lo que nos hizo una gran familia latinoamericana fue la gran cantidad de conciertos, de festivales que se hicieron en varios países de América Latina en donde coincidimos, y nos hicimos una hermandad muy grande.

La primera generación de la Nueva Canción que se remonta hasta el nuevo cancionero argentino y posteriormente la Nueva Canción chilena, a partir de los acontecimientos históricos de Salvador Allende y el nacimiento de grandes artistas, como Violeta Parra, como Víctor Jara, como Quilapayún, Inti-Illimani, en fin, una pléyade de artistas muy buenos.

Después de las dictaduras militares que se instalaron en América Latina, México fue un refugio, tanto para los artistas, como para los militantes que estaban en peligro en sus países por su participación política. Esto hizo que nosotros conociéramos y atendiéramos y nos hiciéramos amigos de una gran cantidad de artistas, como decía.

En Estados Unidos pude convivir también con grandes artistas chicanos, como los Valdés, Daniel Valdés y El teatro campesino, y bueno, un montón de artistas chicanos, no muy conocidos, digamos, pero que hicieron una labor muy importante por los derechos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

La segunda generación de la Nueva Canción se concentró más en la parte estética, influenciada completamente por Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, pero los cantantes, los compositores fueron perdiendo la parte política. Nosotros venimos de una generación militante, no solamente éramos compositores o cantantes, sino que teníamos una participación política directamente con las organizaciones de izquierda, con las organizaciones populares que estaban en lucha por reivindicaciones elementales; pero esta segunda generación perdió ese contacto con la base política y popular y se concentraron mucho en la parte estética.

La influencia de Silvio Rodríguez en toda América Latina fue completa. Todo mundo cantaba como Silvio Rodríguez y todavía todo mundo sigue cantando como Silvio Rodríguez. Se perdió también una parte importantísima de las características de la Nueva Canción que fue la del contenido folclórico, los ritmos folclóricos del folclore nacional.

Con los años, los cantantes de la segunda generación pensaron que quitando la parte política iban a ser reconocidos por los medios de comunicación, que iban a ser artistas muy populares a partir de los medios, sin embargo, no sucedió así, la Nueva Trova se fue quedando cada vez en lugares más pequeños, cada vez en círculos de gente como culta, digamos, como de determinados medios sociales y políticos.

Yo creo que la Nueva Canción tuvo su época de florecimiento de los años 70, hasta los 80. Después nos quedamos utilizando espacios cada vez más pequeños, sin embargo, de pronto hacíamos un festival y se llenaba el Auditorio Nacional, y bueno, se fue apagando como movimiento porque éramos decenas y decenas de artistas y fuimos quedando ya muy pocos.

Yo creo que actualmente la canción política en México la están haciendo los raperos, ellos están diciendo cosas mucho más fuertes que lo que nosotros decíamos en los contenidos de nuestras canciones. El rap te da la posibilidad de decir muchas cosas; sin embargo, sucedió igual, el rap se hizo comercial y se incluyó dentro de la gran industria de la música.

Yo actualmente conozco a una buena cantidad de raperos que están haciendo canciones políticas, no son nada conocidos, lamentablemente es un movimiento underground, que, como el rock en la época del 68, fue underground y se hizo político en los 60; pero después igual cayó en la industria de la música como los raperos.

Las superstar del movimiento, fueron Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Eugenia León, y después surgió gente como Lila Downs, que son muy populares.

-¿Cómo compones una canción? ¿Por dónde empiezas?

La forma de componer una canción es muy distinta, porque generalmente obedece a circunstancias muy diferentes, pero en general, mis canciones están sacadas de experiencias personales, de vivencias que yo he tenido o de preocupaciones que traigo en la mente, ya sean sociales, ya sean familiares o de tipo absolutamente personal; pero yo soy más bien como diría Chabuca Granda, letrista de canciones, yo siempre empiezo por el texto. Estoy escribiendo permanentemente cosas que por ahí tengo en mente, y algunas de ellas se prestan para hacer canciones. Y las canciones personales, canciones de corte amoroso, están sacadas de vivencias, también muy personales. Pero cuando un texto es una cuestión social, o es una cuestión histórica, o qué sé yo, lo que hago es leer mucho sobre el tema, porque es un compromiso distinto a las canciones amorosas, y es una responsabilidad que yo desde siempre me propuse, o sea, hacer una investigación temática para luego escribir mucho sobre sobre el tema, y hacer una síntesis.

A veces escribo como vaya saliendo, voy anotando cosas y luego ya, con el producto de la investigación, me pongo a escribir versos. A veces se me quedan muchos versos fuera de una canción, pero no es tan recomendable que la canción sea muy extensa, sin embargo, mis canciones sociales y políticas, no son tan cortas. Es un par de estrofas y luego un coro.

Esa es más o menos la dinámica de una canción, aunque bueno, como dice el dicho, cada quien tiene sus formas de matar pulgas.

-¿Qué opinas de las políticas culturas actuales en México y Latinoamérica? ¿Hay apoyos? ¿Qué les falta?

La política cultural en el sistema capitalista es muy parecida, porque en este sistema se privilegian las expresiones culturales de lo que se llama cultura de masas, o sea, una cultura que se transmite principalmente a través de los medios de difusión masiva, pero también de muchas otras maneras. El consumo de bienes y servicios culturales en este sistema ha sido relegado a unas cuantas personas. La cantidad varía de país en país, pero en México el consumo cultural o el concepto que yo tengo y que las instituciones tienen sobre la cultura, el consumo es muy bajo y esto se debe en gran parte, de acuerdo a los estudios que yo he estado haciendo, a que los recursos están enfocados en la contratación o en la promoción de bienes y servicios culturales, pero no se invierte nada hacia dónde van dirigidas estas ofertas culturales y eso hace que, por supuesto, lleguemos a muy poca gente. Te decía del estudio que estuve haciendo, mi conclusión es que se debe a dos cosas principales: primero, porque en el sistema capitalista se planeó la política cultural para que estos bienes no lleguen a la población, porque sencillamente si estos bienes llegan a la población, entonces la gente piensa, y el sistema capitalista, la política cultural en los medios de comunicación es justamente que la gente no piense, que la gente consuma, pero no piense.

Y otra razón por la que no se ha puesto demasiado interés en la política cultural, es que este mercado de bienes y servicios culturales, se le deja todo a la cultura de masas, a toda esa basura que se consume a través de los medios de comunicación. Los apoyos que recibimos los artistas y los proyectos culturales siempre van a ser insuficientes, porque este sistema que tenemos del priismo fue calculado para que estuviéramos completamente dependientes del Estado. Y bueno, siempre nos están castigando con los bajos presupuestos. La UNESCO define que los recursos que se deben canalizar a la cultura son del 2% del PIB, pero en México estamos ahorita, en este gobierno, al 0.27%. Entonces, como verás, los recursos son limitados. También he llegado, a base de mis estudios, a que no solamente es la cantidad de recursos que se reciben, sino cómo se invierten estos bienes que proporciona el gobierno. Y entonces, este presupuesto se va a un barril sin fondo. Ya dentro de poco platicaremos un poco más sobre políticas culturales.

-Tratando de conocer un poco más a la persona que al artista: ¿qué cosas te asombran y cuáles te hacen llorar?

La capacidad de asombro es algo que no quiero perder, porque mi alma habrá muerto. Hace poco vi en el metro a dos viejitos muy pobres coqueteándose y haciéndose cariños, sin temor a ser juzgados y me llené de lágrimas de alegría, pero me llenó de tristeza y rabia ver una persona sin piernas arrastrándose y pidiendo unas monedas. Yo soy guevarista: «Ser sensible a la injusticia en cualquier lugar del mundo en que se encuentre». Por eso me da rabia el genocidio en Palestina.

-¿Cómo ves el uso de Inteligencia artificial para componer música?

La IA sustituye la creatividad humana. Hace un par de años, mi hijo y yo hicimos una canción con IA y salió perfecta, tanto en contenido como en música. Quedé pasmado. No alcanzo a intuir qué sigue. En general, es el desplazamiento de la mano de obra humana y la reducción de la población, ya que buena parte moriremos de hambre por la falta de trabajo.

-Después de esta hora, ¿qué sigue para Gabino Palomares?

“…Yo me muero como viví”. Lo que sigue para mí es seguir luchando por los valores humanos, la justicia, la paz, la dignidad y la libertad. Contra la cosificación, el consumismo, el narcotráfico, la enajenación, la corrupción y las lacras del capitalismo, con mis canciones y la desmitificación del arte.

Discografía sobresaliente: 1978: La maldición de Malinche (Discos Pueblo). 1980: Fabricando la luz (Discos Pueblo). 1984: Hace como un año (Discos Pueblo). 1985: El extensionista (Discos Plan Joven del CREA). 1987: No te creo nada (BMG Ariola). 1989: ¿Qué vamos a hacer? (BMG Ariola). 1991: Septiembre: Canciones contra la guerra (Ediciones Pentagrama). 1997: Antología 1 (Discos Pueblo). 1997: Antología 2 (Ediciones Pentagrama). 2000: Historia cotidiana (Ediciones Pentagrama). 2006: Salimos (Ediciones Pentagrama). 2010: México a través de su canto (Ediciones Pentagrama). 2010: Gabino Palomares interpreta a Chava Flores (Ediciones Pentagrama).