La Re/conquista de México

Resistencia y resiliencia de las lenguas originarias

¿Unos centenares de hombres y unas docenas de caballos

lograron tamaña victoria? Oh, no: como en la Ilíada,

todas las fuerzas del cielo y de la tierra tomaban parte en el conflicto.

Alfonso Reyes [1]

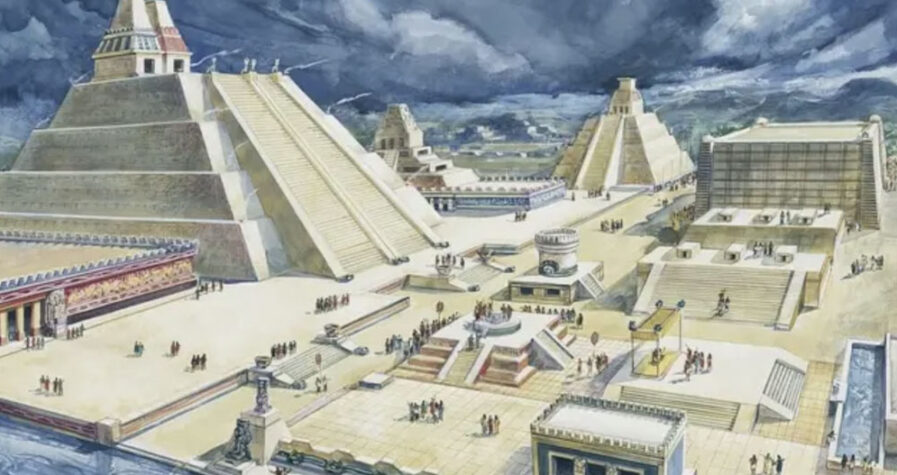

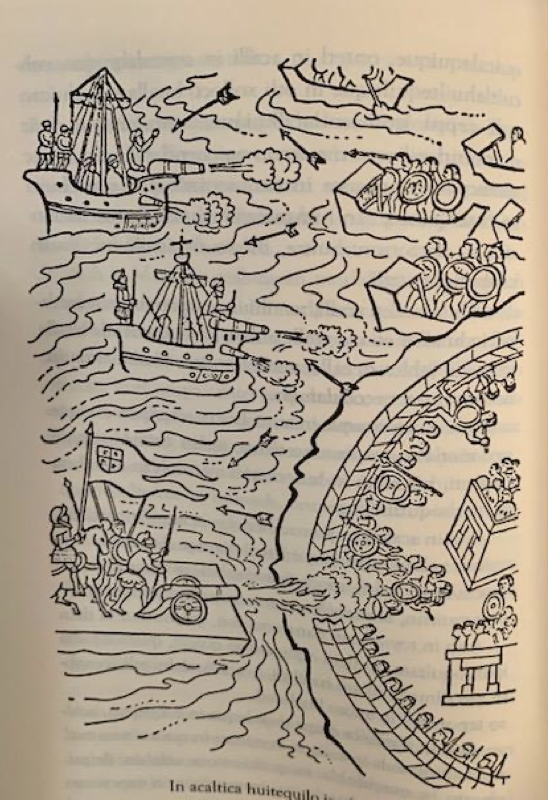

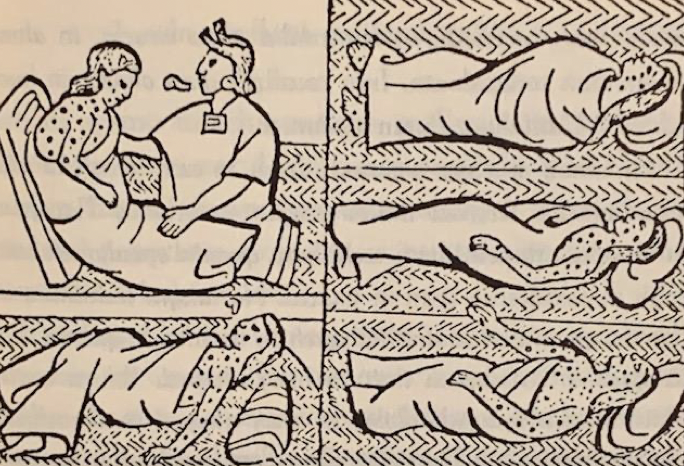

La conquista de México –y la de toda América—es un problema teológico. Se le puede dar muchas vueltas y discutir por siglos. El hecho de que los habitantes de un continente cruzaran el Atlántico y encontraran a otros habitantes que no conocían el hierro, la pólvora y el caballo, fue casi una broma de un Dios que había dividido el mundo en dos: los have y los have not la tecnología militar. Porque el hierro, la pólvora y el caballo fueron causa de su fatalidad. Puede parecer exagerado este postulado. No lo es. Los dibujos que reunió el padre Sahagún, en el libro XII de su Historia, lo corroboran. La destrucción de la Uey Tenochtitlan se consumó bombardeando la ciudad desde bergantines armados de cañones y arcabuces, para luego aplanar los canales con los desechos de las casas devastadas. Entonces podían correr a placer los caballos y sus caballeros equipados de lanzas y espadas, una infantería dotada de ballestas y voraces mastines, hasta deshacer a los ejércitos de la Confederación Azteca, o lo que quedaba de ella, después de la granulosa plaga de viruela -la uey kokolistli–, otro inesperado regalo de los intrusos, que diezmó a la población.

No hay que espantarse ante la desventaja numérica de 100 o más aztecas dotados de chimales y macanas por cada español de hierro. Hoy las aventuras imperiales son parecidas. Los guerrilleros –si aún los hay—tienen que enfrentarse a satélites, drones, aviones que vuelan a diez mil metros de altura y no se alcanzan a ver, y bombas de precisión y uranio rebajado. Haifa Zangana publicó, en 2017, City of Widows: An Iraqi Woman’s Account of War and Resistance, donde menciona la helad cifra de 500 000 viudas en Bagdad contra los 5 000 soldados americanos fallecidos. La misma relación proporcional: 100 a 1. No hay nada nuevo bajo el sol imperial. La lengua siempre fue compañera del imperio, sentenció Nebrija. Y es verdad. Las armas bélicas también.

*

Cuando se despertaron de la pesadilla del encontronazo,

las colectividades humanas que ocupaban

desde tiempos inmemoriales el continente

ubicado al oeste de Europa tuvieron

que admitir la evidencia:

los intrusos todavía estaban allí.

Martín Lienhard [2]

La noche que todos quieren. La paráfrasis de Lienhard es exacta. Cuando los pueblos originarios despertaron del encontronazo, el dinosaurio europeo seguía allí. Y llegó para quedarse. Hasta hoy. El tema de La Noche Triste o La Noche de la Gran Victoria ha inundado los periódicos de rencorosa tinta. Despierta en el corazón furias y penas. De repente, los que ven la historia de México con lentes hispanistas, mestizos, criollos, mejicanos, whatever you call them, se enteran de que hubo una noche en que los vencidos sí ganaron una batalla. Y la idea de hablar de una victoria ante los conquistadores les revuelve el estómago. Las Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac (1958) de Eulalia Guzmán, los tres volúmenes de Ignacio Romero Vargas Yturbide, Moctezuma el magnífico y la invasión de Anáhuac (1963-64), y Cuitlahuiac, el Victorioso (1968) de Juan Luna Cárdenas, entre otros, relatan esa noche del 30 de junio de 1520 desde hace más de medio siglo. Y la llaman ¨La Noche de la Gran Victoria”. Por supuesto, su visión “mexicanista” fue –y sigue estando- desacreditada. Vargas Yturbide, incluso, reprodujo lo que se conoce como la bandera que los Mexikaj enarbolaron esa noche y que, dice el autor, encontró en las Biblioteca del Vaticano. ¿Mito o realidad? Habría que comprobarlo. Ahí está, para quien la quiera. La historia la hacen los vencedores y la interpretan como quieren. Los vencidos tienen el derecho a imaginar su historia y reinventarse.

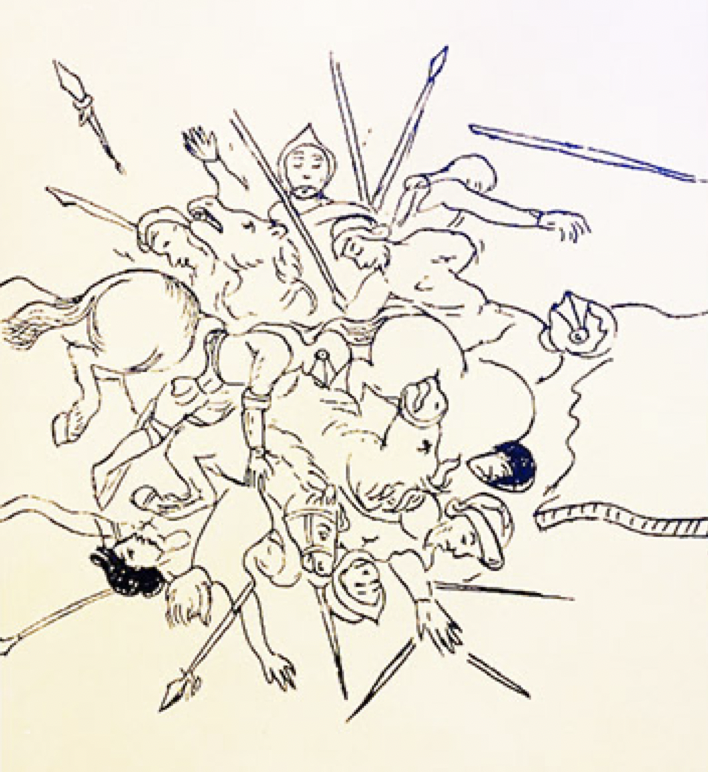

Asimismo, una de las más deslumbrantes imágenes recogidas por Sahagún, en una suerte de cubismo avant la lettre, ilustra el caos que ocurrió esa madrugada, en la que murieron 600 españoles, entre ellos Juan Velázquez de León, Francisco Saucedo y Francisco de Morla, tres sólidos capitanes cortesianos. Los Mexikaj pensaron que no volverían a aparecer los españoles. Se equivocaron. El dinosaurio siguió allí, se recuperó en Tlaxcala, trajo la viruela, y consumó el sitio final de México-Tenochtitlan, que dejó de 50 000 muertos (según Cortés) a 150 000 (según Bernal Díaz del Castillo).

Uan nochi youali topan uestki atl / Y toda la noche llovió sobre nosotros.[3]

*

Joven abuelo, escúchame loarte

único héroe a la altura del arte.

Ramón López Velarde[4]

El Paseo del Pendón instituido alrededor de 1528, se practicó durante tres siglos. Consistía en pasear el estandarte del reino de Castilla y el concedido a la ciudad de México-Tenochtitlan, saliendo desde el Palacio hasta la iglesia de San Hipólito. La alta nobleza novohispana – virrey, Audiencia, arzobispos y obispos, conquistadores primeros y sus familias, la mayor parte de ellos a caballo, celebraban el día en el que se consumó el rendimiento de la ciudad. Esa tradición dejó de tener sentido tras la Independencia de 1821. Sin embargo, todavía hoy hay pueblos que la continúan.

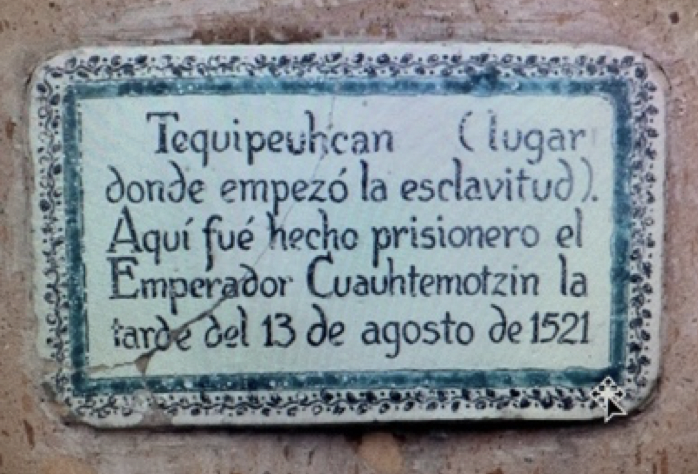

En esa iglesia de San Hipólito, que hoy pocos visitan, se encuentra un mosaico fracturado en una esquina, con la siguiente inscripción: “Tequipeuhcan (lugar donde empezó la esclavitud). Aquí fue hecho prisionero el Emperador Cuauhtemotzin la tarde del 13 de agosto de 1521”. Cada vez que coincido en la ciudad de México durante esa fecha, dirijo mis pasos a ese recinto, y le rezo a todos los dioses y diosas que conozco por el joven abuelo y el pueblo caído, y siento el pesar de no ser lo que hubiéramos sido, la perdida del reino que estaba para nosotros, whatever that means, parafraseando al Tata Rubén Darío. Y me inunda una íntima tristeza antireaaccionaria.

Me recito, con anual melancolía, un poema que tradujo Ángel María Garibay:

Rodeada con círculos de jade perdura la ciudad

irradiando reflejos verdes cual quetzal está México aquí.

Junto a ella es el regreso de los príncipes:

niebla rosada sobre todos se tiende.

¡Es tu casa, Autor de la vida,

aquí imperas tú: en Anáhuac se oye tu canto

sobre todos se tiende!

De blancos sauces, de blancas espadañas

es México la mansión.

Tú, como garza azul vienes volando,

tú eres el dios.

Sobre ella tú abres tus alas,

arreglas tu cola: son tus vasallos:

en todas partes tú imperas

desde México.[5]

De repente pienso diacrónicamente, y estoy en otro tiempo, en otro lugar. Y espero salir y ver los lagos relucientes como jade, águilas y garzas en desliz, volando en el azul, canales de agua lenta, como en “la Venecia prehispánica”, chinampas flotantes, canoas transportando flores y verduras a los mercados, y al fondo los volcanes, guardianes, nevados. Los templos se yerguen magníficos y nubes de copal se elevan al cielo. Pronto estalla en mí el breve poema de Ungaretti: M’illumino / d´ímmenso.[6] Y mi antiguo pecho patrio, mi sonora Aztequidad, se esponja.

Pero no. . .

Afuera de la iglesia de San Hipólito, me encuentro con avenidas de asfalto transitadas por miles de automóviles, una muchedumbre morena arremolinada, apresurada, en espera de autobuses, taxis y peseros, grietas en las banquetas, miseria peatonal, gritos y bocinas, niebla gris en el aire descompuesto, altos edificios de vidrio y de concreto, un sol amarillo y sucio, como huevo podrido en el horizonte, y algunos perros callejeros husmeando basura. Ésa es la ciudad que me recibe, triste y ojerosa, la heredera de la Uey Tenochtilan.

Cuando me voy, mi frágil esqueleto siente una soledad inexplicable, porque la historia es confusa y la pena clara. Mi esperanza plañe entre algodones. Cómo me duele el pelo al columbrar los siglos que me esperan. Y me repito otros versos, de Rainer Maria Rilke, especie de mantra-mentira que llevo grabado en la frente: Wer spricht von Siegen / Überstehen ist alles / “¿Quién habló de victorias / sobreponerse es todo”.[7] Y empiezo a caminar, a un cuerpo de distancia de mi alma, pensando en la Dura Matria, en la desolación histórica, contando en maíces los años, para seguir sobreviviendo, sobremuriendo.

*

confusa la historia

y clara la pena

Antonio Machado[8]

500 años de soledad + 4. Porque la conquista de México duele. No a todos. Algunos quisieran borrarla. “Todo es mestizaje, somos una nación nueva, diferente, ya lo pasado, pasado”, alegan y desacreditan cualquier acercamiento “indigenista”. Mi abuela era de Colotlán, Jalisco; mi abuelo de Tlaltenango, Zacatecas, del reino de Nochistlan, “lugar de tunas”. El 5% de sangre indígena que corre por mis venas siempre me ha inclinado hacia ese pasado que me duele. ¿Memoria ancestral? ¿Información genética? ¿ADN? Como Yeats, I am looking for the face I had / before the world was born. “Estoy buscando el rostro (y el corazón) que tenia / antes de formarse el mundo”.[9] In Yolotl in Ixtli.

Se habla de “pedir perdón”, de “hacer justicia”. Me parece que Juan Villoro, hijo de españoles, lo definió mejor: “Todos los mestizos debemos pedir perdón a los pueblos originarios”. Pedir perdón es un consuelo, un refresco. Algo cambia de la realidad. No mucho, en esencia.

*

Las lenguas originarias. Re/conquista, resistencia y resiliencia

Un grupo de mexicanos, mexicoamericanos y americanos hemos decidido, desde hace unos años, que la mejor forma de recuperar el pedazo de identidad prehispánica que nos ha sido arrebatado, es hablando una lengua originaria. Esa es nuestra forma de “reconquista”. Los españoles tomaron 7 siglos en volver a instaurar su lengua, su religión. Tenemos tiempo. Hemos empezado. Lenguaje es cosmovisión. Y practicamos diariamente un champurrado, una suerte de Nauañol, Spanglish. Inglishnawatl. Otros estudian Mam o Zapoteko. Cada quien lo que puede.

Uan timomachtia Nauatl sesen tonal, ajachika. Y estudiamos Nauatl todos los días, constantemente. Qué hermoso decir “tlaxkali” en lugar de “tortilla”, término diminutivo y hasta peyorativo. Cómo saboreamos la siguiente oración: “NIjkuajkua tsiktli kemaj tlami nitlakua”/ “Mastico chicle cuando acabo de comer”. “Nojliya, kemaj niuiuipika”- “También, cuando estoy estresado/a”. Algo arcaico, como un colibrí alado, se despierta dentro del corazón –uitsitsili yoloijtik—cuando pronunciamos esas palabras. Un día (soñamos), cuando nos pregunten qué pensamos de la conquista, contestaremos: “Axtitkilnamikij. Ax onka kualantli, ax onka tekipacholi” / “No nos acordamos. No hay enojo, no hay problema”. Se los diremos en la lengua que hablaban los ancestros Aztekaj, y volveremos a ser algo de lo que fuimos. Titlatalnisej. Venceremos.

Arturo Dávila S.

Oakland, Ca.

—

Posdata: Siento un gran gusto histórico al notar con ironía el uso que hago de autores españoles para desarrollar meditaciones sobre la conquista de México. “¡Se llevaron el oro, nos dejaron el oro!”, escribió Pablo Neruda en sus memoria Confieso que he vivido, en referencia a la lengua española.[10] Sin embargo, moneki timomachtisej, tisanilosej Mexico euani totlajtoluaj / “es necesario estudiar, hablar, las lenguas originarias de los pueblos de México”. San ya nopa. Así sea.

—

Nikintlasojkamatilia / Aagradezco al maestro Gilberto Díaz Hernández y a las Dras. Ofelia Cruz Morales y Delfina de la Cruz de la Cruz por sus enseñanzas y por corregir mis precarias locuciones en Nauatl. Si hay algún error, es mío. Tlaskamati. Gracias

—

Obras consultadas

Poesía Náhuatl: I. Romances de los Señores de la Nueva España. Manuscrito de Juan Bautista

de Pomar. Texcoco,1582. II y III. Cantares mexicanos. Manuscrito de la Biblioteca Nacional

de México. Ed. Ángel María Garibay K. 1a. ed. 3 vols. México: UNAM, 1964-1965. Debido

a la muerte del Dr. Garibay, en octubre de 1967, Miguel León Portilla se ocupó de la

edición del tercer volumen, publicado en 1968.

El reverso de la conquista, Relaciones aztecas, mayas e incas. Por Miguel León Portilla. México:

Editorial Joaquín Mortiz, 1964.

Visión de los vencidos; relaciones indígenas de la conquista. Intr. Miguel León Portilla.

Trad. Ángel María Garibay K. 7a. ed. México: UNAM, 1976.

[1] Alfonso Reyes. «México en una nuez», Norte y Sur, Obras Completas. México: Fondo de Cultura Económica, 1960, vol. IX, p. 43.

[2] Testimonios, cartas y manifiestos indígenas (Desde la conquista hasta comienzos del siglo XX). Selección prólogo, notas, glosario y bibliografía Martin Lienhard. Caracas, Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1992, Prólogo, p. XI

[3] En el original de Los Anales de Tlatelolco (1528), se lee: “yuh ce youal in topã quiauh”. Hemos modernizado la cita. Cf. We People Here. Nahuatl Accounts of the Conquest of Mexico. James Lockhart, Editor and Translator. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1993, p. 268.

[4] Ramón López Velarde. La Suave Patria y otros poemas. México: Alianza Cien – Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, p- 92.

[5] Poesía Náhuatl, ed. de Ángel María Garibay K. (México: UNAM, 1965), vol. II, p. 37. El primer volumen contiene el manuscrito que se halla en la Universidad de Texas de los Romances de los Señores de la Nueva España, Manuscrito de Juan Bautista de Pomar, Tezcoco, 1582 (1a. ed., 1964). El volumen II recoge la primera parte de los poemas conocidos como Cantares Mexicanos, Manuscrito de la Biblioteca Nacional de México (1a. ed., 1965). Debido a la muerte del Dr. Garibay, en octubre de 1967, Miguel León Portilla se ocupó de la edición del tercer volumen (1a. ed., 1968). «Todo es piedras preciosas, aves de pluma bella, o de bello canto, y principalmente, flores, en todos los sentidos y bajo todos los símiles. El lector, si se interesa, habrá de hallar a raudales la comprobación de esta afirmación” (Ibid., «Intro.”, vol. I, p. XXXIII).

[6] Giuseppe Ungaretti. “Mattina”, escrito en 1917. La página electrónica Literary Joint lo considera, de manera optimista, “the oldest tweet” y “the shortest poem or all times”. http://literaryjoint.blogspot.com/2014/06/the-oldest-tweet-1917-giuseppe.html [consultado el 30 de septiembre de 2023].

[7] Este verso es la última línea del poema de Rainer Maria Rilke “Für Wolf Graf von Kalckreuth”, escrito en París el 4 y 5 de noviembre de 1908. Cf. https://www.rilke.de/gedichte/fuer_wolf_graf_von_kalckreuth.htm [consultado el 30 de septiembre de 2023].

[8] Antonio Machado. “Yo escucho los cantos”. Esos versos, 19 y 20, los refiere Machado a cantos de niños jugando. Por su profundidad, los utilizamos en este contexto histórico. Cf. https://www.poetasandaluces.com/poema/213/ [consultado el 30 de septiembre de 2023].

[9] William Butler Yeats. “Before the World WasMade”. https://allpoetry.com/Before-The-World-Was-Made [consultado el 30 de septiembre de 2023].

[10] Pablo Neruda. “Las palabras”. En Altazor. Revista Electrónica de Literatura. 1ª Época / Año 4 / Septiembre / 2023. https://www.revistaaltazor.cl/pablo-neruda-las-palabras/ [consultado el 30 de septiembre de 2023].