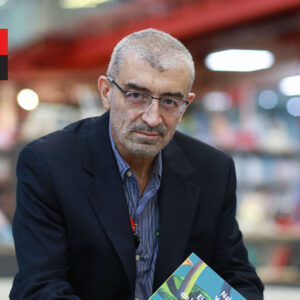

Mirka Arriagada Vladilo, es una poeta, psiquiatra y documentalista de la era análoga, nacida en Chile en 1964. Estudió Medicina en la Universidad de Chile, con formación en psiquiatría, en el Instituto Dr. José Horwitz Barack, especialista en terapia dinámica y estudios psicoanalíticos.

Cofundadora del grupo literario Lilith, de 1987 a 1990. Es columnista en la revista Trauko. Panelista del programa El show de Elio, con su espacio La cocina literaria. Canal Trauko tv, 2020-2021. Fundadora del Comando eXcultura.

En su voz, la poesía se revela como un territorio inasible, un resplandor que no busca definiciones, sino experiencias. Psiquiatra y escritora, ha construido una obra paciente, de “cocción lenta”, donde el lenguaje se convierte en materia viva que respira entre la introspección y la resistencia.

Desde su oficio y su mirada latinoamericana, reflexiona sobre el papel del arte, la memoria y el cuerpo en un mundo convulso. En esta conversación, comparte su visión sobre la creación, la herencia de la poesía chilena, su vínculo con la psiquiatría y los desafíos de escribir en una era dominada por lo digital, pero sedienta de humanidad.

A continuación la entrevista completa:

-¿Qué es la poesía?

Preguntarse respecto a qué es la poesía me parece una situación fundamental del ejercicio del poeta. Creo que corresponde al ámbito de las palabras y de las definiciones de lo inefable, de aquellas cosas que no se pueden decir a través de la propia palabra o del propio lenguaje. Se abren estos portales o se abren estos espacios cuánticos en que, aunque la pregunta se repita, aunque a uno le parezca que la pregunta es retórica, aunque uno intente mil variantes de respuesta, es como que la definición de poesía no se deja capturar, a decir de Rosamel del Valle. Por ejemplo, para mí es un enigma tornasol.

Lo importante es que definir qué es la poesía es algo que nos interpela como sujetos poéticos o como poetas, y es porque no podemos decirla ni en palabras. Nosotros, que somos quienes usamos las palabras para hacer la poesía, no podemos capturarla, no podemos transformarla en una definición. Es el ámbito, insisto, de lo inefable y reúne como quien diría, la madre, el árbol, la raíz de todas las artes, no dejando a las otras artes en una situación inferior, sino que todas las otras artes están inmersas en el quehacer poético. Para mí la poesía es la médula de todo el quehacer del arte, y el arte que es inefable, que es intraducible en palabras, que es incapturable, es una esencia fundamental que acompaña al ser humano desde el inicio de la humanidad y que va a estar con el ser humano mientras el ser humano exista.

-¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Mi proceso creativo se basa, pienso yo, en algunos ejes fundamentales. Hago un intento de deconstruir lo que está consolidado, lo que son las creencias, lo que son los mitos, lo que está establecido. Ese es uno de mis ejes de trabajo, la deconstrucción.

Otro de los ejes de trabajo es un intento de difuminar las fronteras del tiempo y el espacio. Intento escribir en una situación que no limite tiempo y espacio. No quiere decir que yo no pueda, por ejemplo, escribir poesía contingente. Quiere decir que guardo escritos, libros, y los mantengo inéditos por largo tiempo, porque van como por pulsos de creación. Entonces, por ejemplo, se me aparece la intuición poética o lo que podríamos llamar el proceso de catarsis, de iluminación, de éxtasis poético y me aparece un flujo de escritura que después yo sé que tiene que pasar por otros tamices, que tiene que pasar por el tamiz del oficio, de retirar el ripio, de organizar y reestructurar, y luego también de volver a desarmar. Entonces soy una poeta de cocción lenta.

Elvira Hernández habla de ser poeta de la retaguardia. Y sí, yo siento que escribo de atrás para adelante. Tengo una producción poética que define libros que la mayor parte de ellos pueden estar inéditos todavía. Y que no es que los haya desechado, sino que están a la espera de otro pulso de iluminación, de catarsis, de creación y de oficio. Y así he ido construyendo mi obra. Por lo tanto, no es que yo haga un libro, lo termine y lo publique. Yo tengo un libro que pienso publicar, pero que ya va a cumplir cuarenta años inédito. Y es porque también percibo que ese libro, al terminarlo, va a tener otro pulso que le va a llegar para ser terminado. Ese es mi proceso creativo. Es un proceso lento. Intento no apurarme, de hecho, no me apuro, y voy creando libros que van quedando en mi repertorio en búsqueda de encontrar el mejor sonido, la mejor expresión o el mejor momento para sentir que ya me puedo desprender de ellos y que los puedo dar por terminados.

-¿Cómo se relacionan en tu vida la psiquiatría y la poesía?

La poesía partió conmigo. No logro detectar un tiempo en el cual haya podido decir: de aquí en adelante la poesía me acompaña y soy poeta, porque empecé a hacer poesía desde niña y a vivir la poesía desde niña, ser lectora de poesía desde niña. La psiquiatría llegó después y llegó también como una intención de tener un trabajo o una profesión que estuviera vinculada al lenguaje. Al lenguaje y al pensar en profundidad el ser humano, los misterios de la vida.

Entonces hubo un momento en que, viendo esto como un río, el río que venía conmigo, el río más natural o más natal, era el río de la poesía. Luego éste se bifurca y se va por dos brazos: el río de la poesía y el río de la psiquiatría.

Sabemos que la salud mental es también una situación que requiere de ponerle mente, cuerpo, de trabajar en ello como en cualquier trabajo y toma mucho tiempo. Entonces, en algún momento sentía que el otro brazo del río estaba lejos, la otra bifurcación, el otro afluente, que era la poesía. Sin embargo, siempre los unió el lenguaje. Poesía y psiquiatría siempre unidas por el lenguaje. Y en algún momento, volví a sentir que estos ríos nuevamente confluyeron y que ya eran indisolubles; eran un mismo mar o un mismo río. Y no son separables, no veo la diferencia entre uno y otro. Por supuesto que no me voy a poner delante de un público a darles una charla de psiquiatría, pensando que aquello es poesía. No voy a generar esa confusión, ni me confundo. Pero en lo que es la vida íntima o personal, están realmente unidos en un agua única.

-¿Cómo ha evolucionado tu voz poética a lo largo de los años? ¿Reconoces etapas distintas en tu trabajo?

Yo distingo tres etapas en mi poesía. Parto por la etapa escolar, infantil, que tiene el componente, por un lado, de lo que es una niña ordenada, que escribe un poco por el deber ser, que hace poemas para la bandera, para alguna gesta patria, para la madre, para situaciones bien modeladas, pero que también está, muchas veces, esa niña mía, inmersa en lo lúdico, está jugando con el lenguaje, está jugando con las palabras, está viendo y haciendo caligramas, está haciendo escritura al revés. Entonces también tiene este aspecto como de “el deber ser” de la infancia y la poesía escolar que, por supuesto, me hizo escribir malos poemas, pero que se quedó conmigo fuertemente impregnada.

Después viene otra etapa que considero la etapa de intuición poética, que es mi poesía o la voz adolescente, que tiene mucho de confesional, de poesía íntima, de escritura de diario, pero que va progresando en el lenguaje y se va atreviendo cada vez más. En la etapa adolescente yo seguía nutriéndome fuertemente de lecturas. Y bueno, en esa etapa adolescente empecé a tener la sensación de los primeros alcances poéticos mejor logrados, aunque todavía pueril, todavía insuficiente. También con esa creencia de que un poema está listo cuando uno lo escribe, sin darme cuenta de que eso llega después. Eso que está escrito es sólo una intuición, es un bosquejo y que sobre eso hay que trabajar.

Después paso a la parte más de oficio o de tomar la poesía como una profesión, donde parto recibiendo talleres. Estuve en el taller de Manuel Silva Acevedo, que después fue Premio Nacional de Literatura, y de Cecilia Casanova, una gran poeta de la generación del 50. Con estos talleres que realizo a los veinte años, me voy adentrando en el oficio poético, en empezar a pensar en que esa poesía se puede transformar en libros, que eso es mi oficio, es un trabajo.

Y estoy pensando en esta tercera etapa, que en el fondo es una etapa mucho más decantada, yo diría la etapa de la madurez poética, donde la voz también está más tranquila, y también tiene más capacidades para usar las herramientas aprendidas.

Me gusta esta calma que traen los años y que hacen que todo suceda como en una etapa de revisión; no una retirada, espero que no, pero como alguien que camina más lento; eso, alguien que camina más lento en el proceso de la creación.

-¿Qué papel crees que juega la poesía en el panorama cultural actual? ¿Sigue siendo relevante en la era digital?

Me parece a veces que los poetas sobrevaloramos el rol que juega la poesía en el panorama en el panorama actual. Nos leemos entre poetas, entre críticos de poesía, entre académicos y entre un grupo pequeño. Y no dejo de tener la esperanza, el sueño, la utopía, de que todavía tenemos mucho que hacer para instalar poesía en el mundo, instalar poesía en las otras personas, en los públicos, en las masas. Pienso que la poesía podría jugar un rol sumamente importante, y creo que el rol que juega hoy la poesía es insuficiente. Siempre me pregunto cómo salir a buscar a los lectores. Porque por un lado me gusta que la poesía no se venda. Lo digo así, como una proclama: “La poesía no se vende”; pero, por otra parte, creo que no hacemos el esfuerzo suficiente para que la poesía se difunda, que llegue a la gente.

Yo trabajé mucho en la multimedialidad temprana de la era análoga. Hice documentales, hice teatro, me subí a escenarios. Varios de nosotros lo hacíamos porque también era la manera de expresarnos. Estábamos creando también una resistencia frente a las dictaduras latinoamericanas, estábamos contra Pinochet en la época de los 80. Entonces usábamos los teatros, los escenarios, la expresión corporal, y ahí entre medio iba la poesía, en la nave de la resistencia. Siempre pensaba cómo tener esta multimedialidad metida en la poesía. Y creo que la era digital ha llegado también a ofrecernos herramientas en cuanto a eso.

Actualmente es sencillo hacer videopoemas, buscar otros soportes, hacer escrituras híbridas, musicalizar, una búsqueda del arte total, del arte globalizado, en el hermoso sentido del poema total para la aldea global. Así que lo tomo como un desafío que tiene mucho que darnos, siempre y cuando sigamos pensando en que exista un otro al otro lado, que es como torcerle el brazo al algoritmo.

-¿Cómo percibes el estado actual de la poesía latinoamericana? ¿Hay voces emergentes que te llamen la atención?

En cuanto al estado actual de la poesía latinoamericana, encuentro que sucede algo hermoso que es el poder producir intercambios. Situación que yo creo que tiene mucho que ver con la apertura, justamente, a la era digital y a las redes sociales; la múltiple producción de revistas electrónicas, de cosas que se encuentran en internet, de poder leer a otros que están a kilómetros de distancia. Yo siento que navego mejor en las aguas de la poesía chilena, porque he tratado de ser mucho más estudiosa de esta poesía, en sus distintas etapas. Sobre la poesía latinoamericana, por supuesto que he tratado de ser una buena lectora y de establecer vínculos, pero me resulta más difícil porque uno se da cuenta de que es un panorama sumamente amplio, muy enriquecido, no sólo por los poetas fundamentales, sino también por los poetas contemporáneos, y de manera asombrosa, por cómo viene la poesía joven, que ahí paso y ligo al tema de la poesía emergente.

No me gustan mucho las clasificaciones en esto de difuminar tiempo y espacio. Sé que es pedagógico y que es didáctico tener un poco las clasificaciones de generaciones para poder abarcar grupos de poetas, pero también sé que existen muchas cosas disímiles entre los poetas de una generación. Por lo tanto, cuando digo poesía emergente, tiendo a tener una imagen de lo que emerge ante mis ojos. Y mis ojos tienen limitaciones importantes. No es un panóptico mi mirada.

Pero en todo caso, de la poesía emergente, me llama muchísimo la atención la escritura, por ejemplo, de personas que he podido conocer en México, como Indira Isel Torres, Estefanía Licea, Citlali Romero. También me gusta mucho el trabajo que realiza en Costa Rica, María Macaya. Me ha sorprendido mucho Juan Suárez Proaño, un joven poeta de Ecuador. Descubrí hace poco, a raíz de su muerte trágica, el trabajo del poeta costarricense Ignacio Aru, un poeta de 25 años, quien ya tenía escrita una obra llamativa y hermosa. Así mismo, como sucede en Chile que tenemos el ejemplo de Mara Rita, que es una poeta que falleció también a los 25 años como Ignacio Aru, y que es una poeta trans, que nos dejan con esa sensación como de cuánto más podrían haber escrito. Lo mismo pasa a una poeta hermosa, que falleció a sus 22 años en un accidente, Anaís Lúa, acá en Chile, que es una poeta de 1999, era una jovencita a quien tuve muy cercana.

Me gusta mucho acá en Chile, que insisto, es el agua donde mejor me muevo, el trabajo que realiza Ninfa María, Marcelo Nicolás Carrasco y Gabriela Paz Morales. Tengo a mi propia hija, Darkesa, que es una escritora multimedial, que no sólo porque sea mi hija, por favor, créanme, trato de ser objetiva. Está también Carolina Alvarado, de Guatemala; Jessica Sequeira, que está con nosotros en Chile desde hace varios años, ella es de California. Hay demasiada poesía emergente y mucha que desconozco e intento mantenerme abierta a conocer aquellas obras.

-¿De qué manera los eventos mundiales recientes han influido en tu escritura? ¿La poesía debe ser testimonio de su tiempo?

Siempre he pensado que el poeta es un testigo y que da testimonio de su época. Creo que, aunque no escriba poesía contingente, poesía política, aunque escriba abordando temas existenciales, filosóficos; escriba como escriba, está escribiendo el mundo que habita.

Estamos habitando un mundo muy complejo. Yo uso una frase que es un mantra, una convocatoria: “Luchar por un apocalipsis mejor”. Me pregunto si alguna vez el mundo no fue complejo, pero está todo sucediendo encima: el avance del fascismo, la existencia de las guerras, el extractivismo, el genocidio en Gaza. Es imposible no estar inmersos en el mundo que habitamos; no estar escribiendo, traspasados a veces por estas dagas, por estos cuchillos. No es un mundo bucólico, no es un mundo pastoril, no es un mundo hermoso; me pregunto si alguna vez lo fue. El ser humano no es un ser tranquilo, sin embargo, el mundo es radicalmente bello al mismo tiempo. Y esto es una fuerte contradicción para la poesía.

-¿Qué autores o corrientes literarias han marcado tu formación? ¿Hay algún libro que consideres fundamental en tu desarrollo como poeta?

Siento que tuve un radier, un piso donde construir, francamente hermoso, sólido. Agradezco infinitamente habitar en Chile porque ese piso fue conformado cuando yo era niña, por leer y conocer la obra de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Pablo de Rokha y de Vicente Huidobro, junto a varios otros poetas fundamentales. Tuve la suerte de tener una madre, amante de la poesía y profesora de castellano, que me fue involucrando.

Me nutrí tempranamente del modernismo y de estos cuatro poetas chilenos fundamentales. Después sucedió que, por supuesto, mis lecturas se fueron abriendo, pero de una manera especial, porque esto sucedió en épocas de dictadura. Y en dictadura, una de las cosas que había sucedido era la quema de libros y las desapariciones. Se había roto el tejido poético y, por lo tanto, junto a un grupo de poetas amigos, éramos cazadores de libros. Íbamos como reconstruyendo esta red de los poetas que estaban en el exilio, que aún no habían retornado o que habían muerto; que habían sido figuras importantes y la historia dictatorial las había borrado. Por lo tanto, trabajar en rescatar y recomponer esa red de la escritura en épocas en que no existía el internet, que no se podía googlear, sino que había que ir a tiendas de libros antiguos, encontrar libros por aquí y por allá, armar bibliotecas de nuevo. Vimos a muchos de aquellos poetas llegar desde el exilio. Humberto Díaz Casanueva, retornó a Chile a fines de los 80, y tuve la oportunidad de su amistad, y además, fue un maestro.

Influyó muchísimo en mí también tener vínculos con Juan Luis Martínez, quien escribió La nueva novela, que fue un libro, en su momento, muy rupturista de poesía visual, de poesía de artefactos, de una inteligencia suprema y que subvertía todo, porque en el fondo era un libro de poesía hecho por un poeta, pero que se llamaba La nueva novela, que estaba lleno de visualidad, de acertijos; es un libro patafísico.

Leer a los surrealistas, a César Moro, leer a todos los grandes, estar en la búsqueda insaciable, que además acompaña a la juventud, e irse encontrando con poesía maravillosa. Recuerdo ese período de hallazgos, cuando uno se enfrenta por primera vez a grandes obras; es un periodo que recuerdo con mucho placer, con mucho agrado. Tuve la suerte de tener como contemporáneas y amigas, hasta el día de hoy, a grandes poetas, pero también a grandes poetas hombres.

Y ahí no quiero olvidar a Elvira Hernández, a Verónica Zondek, a Soledad Fariña, Eugenia Brito, Eugenia Prado. Hoy son tantas. Malú Urriola, que nos dejó hace unos años, y todavía no me conformo. Marina Arrate, Manuel Silva Acevedo, Cecilia Casanova, Pepe Cuevas, José María Memet. Hay toda una generación contemporánea que son mis amigos, pero que, por supuesto, también han sido mi influencia.

-¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Qué nos puedes adelantar sobre tus planes futuros?

Actualmente estoy trabajando en la edición de mi último libro, Veintiún misterios y un secreto. Al mismo tiempo estoy trabajando libros que tengo inéditos y que estoy esperando, como comenté, que llegue el pulso de terminarlos. Voy a hacer el esfuerzo de sacar El quinto elemento, que es el libro al que hice referencia, que en el 2027 va a cumplir cuarenta años inédito y que corresponde al primer libro que escribí. Así que pretendo, cuando cumpla cuarenta años, publicarlo; cuarenta años de inedición. Me mantuve diez años diciendo que yo iba a ser una poeta inédita, así como fundamentalista.

Pero bueno, después de eso empecé a publicar libros. Asimismo, estoy trabajando, pero todavía en estructuración, una obra de teatro que apunta a esto de la multimedialidad, que se llama Como niños fascistas jugando. Y mi sueño es lograr verla puesta en escena, lograr ver que eso suceda. Me encantaría que mientras esté viva, esa obra vea la luz, y sobre todo, que yo pueda ser público y observarla.

Algunos de sus libros publicados: Lamentaciones, gemidos y ayes. Poesía. Editorial Las dos Fridas. 1998. Autobiogeografía. Poesía. Autoedición. Libro objeto. 2002. Cuando el amor se echó a morir como un perro. Poesía. Mago Editores. 2014. Tito Calderón. Entrevistas. Libro realizado en el marco de una exposición individual del pintor. 2019. Pompéi et autres poèmes. Editorial Luchito Ocelote. Francia, 2021. Canciones de Alejandría. Editorial Buenos Aires Poetry. 2021. Pompeya y otros poemas. Poesía. Mago Editores. 2023. Veintiún misterios y un secreto. Poesía. Próximo a editarse por Mago Editores.

Gran parte de su obra se mantiene inédita.