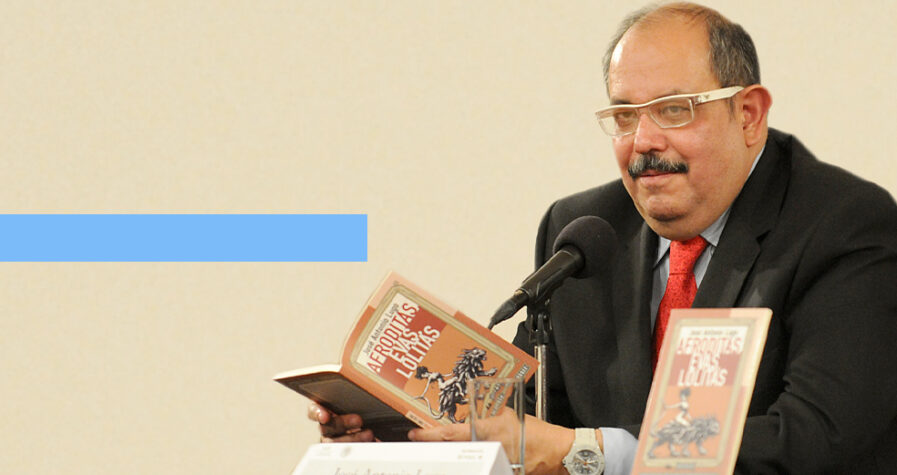

José Antonio Lugo García es ensayista, narrador, ghostwriter, escritor de discursos políticos, coordinador de talleres literarios y maestro de literatura. Nació el 12 de noviembre de 1960 en la Ciudad de México, de familias hidalguense y tapatía. Es licenciado en Letras Francesas y Maestro en Literatura Comparada por la UNAM. Además, Doctor en Estética por la Universidad de Guanajuato.

Fue secretario del maestro Juan García Ponce y participó en el taller de narrativa de Alejandro Rossi. Es fundador y director general de la casa editorial El tapiz del unicornio. Obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo Literario “José Revueltas” en 2005. Ha sido becario de distintas instituciones culturales: del Centro Mexicano de Escritores; del INBA-FONAPAS en narrativa; del FONCA en ensayo y en programas de jóvenes creadores.

Lugo descubrió la literatura gracias a un padre mayor, lector apasionado que lo introdujo desde niño a clásicos como El Principito y los 73 tomos de la colección Salgari. Esa curiosidad temprana lo llevó a estudiar Letras Españolas, luego Francesas, y continuar con una maestría en Literatura Comparada y un doctorado en Estética.

Su escritura combina disciplina y libertad: piensa sus textos con cuidado antes de plasmarlos, entendiendo que un relato o ensayo bien concebido se escribe casi solo. Sus experiencias de vida, desde ser secretario de Juan García Ponce hasta conocer a su hijo inesperadamente, nutren sus novelas.

Además, su pasión por la literatura, el arte y la astrología lo mantiene en constante creación e interpretación.

¿Por qué estudiaste letras? ¿Qué fue lo que te hizo tomar ese rumbo?

Bueno, mi papá me tuvo a los 50 años de un segundo matrimonio. Yo tenía diez años, él tenía 60, y en lugar de llevarme a jugar al fútbol, me pasaba El Excelsior. Entonces me hice lector, porque me tocó un papá viejo que le gustaba leer. Él era Contador Público y a los 60 años se metió a estudiar Letras Inglesas. Entonces desde niño empecé con El Principito, Marcelino pan y vino. Le pregunté a mi papá: “¿qué leo?”, y teníamos los 73 tomos de la colección Salgari. Acabando la colección Salgari descubrí Los mosqueteros, y como todos los niños me volví loco con Athos, Porthos, Aramis y D’Artagnan. De ahí me fui derechito a estudiar Letras Españolas, y al año me cambié a Francesas; terminé Francesas y luego hice una maestría en Literatura Comparada, también en la UNAM; después un doctorado en Estética en la Universidad de Guanajuato.

-¿Cómo construyes tus textos? ¿Eres muy metódico? ¿Tienes un plan desde un inicio o como fluya?

Yo creo que como fluya no; porque el que se sube a un barco y no tiene un destino, puede dar la vuelta y regresar al mismo lugar y echarse un coctel de camarones, pero no avanzas para ningún lado. Tampoco tiene que ser un plan tan rígido. Más bien, pienso los textos. En los talleres literarios que doy y que he dado, digo que hay que dedicarle más tiempo a pensar los textos que a escribirlos, porque si el texto está bien pensado, se escribe solito; sea ensayo o sea narrativa. Si no sabes lo que vas a decir, si no sabes quiénes son los personajes que van a ejecutar las acciones que den sustento y que expresen las ideas del autor, simplemente no llegas a ningún lado, pero dentro de eso hay un gran margen de maniobra, dependiendo de los géneros y de los subgéneros. Por ejemplo, en una novela policíaca es más difícil improvisar que en una novela amorosa, porque en una novela amorosa siempre puede pasar todo, y en un thriller no siempre puede pasar todo. El autor debe tener muy claro quién es el asesino y quién es el muerto, porque si no, es casi imposible que no hagas un mazacote.

-¿Tienes algún tema que te obsesione y que no hayas podido desarrollar todavía?

Bueno, mira, tengo dos novelas y estoy escribiendo una tercera. Esas tres novelas sí tienen un tema. Tienen un tema porque he vivido cosas que no todo el mundo ha vivido, y pienso que compartir esas experiencias es algo importante.

Fui secretario de Juan García Ponce. Tener un escritor que no se puede mover y que dicta lo que escribe, es un privilegio. Los escritores no dictamos, los escritores escribimos a solas; entonces, tener a alguien ahí que te está dictando y ver cómo le van saliendo las ideas de la cabeza, de la boca y ponerlas en el papel, es toda una experiencia y de ahí nació mi novela El Maestro y su escriba. Luego conocí a una mujer y tuve un hijo con ella, sin yo saberlo. Supuestamente iba a abortar y no a abortó, y a los catorce años me buscó y me dijo que nuestro hijo, su hijo, mi hijo, me quería conocer. Entonces conocí a mi hijo de 14 años y fue una experiencia que no todo mundo tiene. Ya tengo la novela y está a punto de salir a la luz este año.

Y la tercera cosa que he vivido, es que cuando dejé de ser el secretario de Juan y discípulo de Alejandro Rossi, me hice discursero. Empecé escribiendo discursos para Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda, y luego, gracias a Rossi y a Krauze, me recomendaron con el gobernador actual de Sonora, y acabé escribiendo discursos para los tres presidentes anteriores a AMLO: Fox, Calderón y Peña Nieto.

-O sea que eres prianista

No. Le escribí los discursos un año a Marina del Pilar en Baja California. Soy especialista en hacer discursos, nada más. No milito. La prueba es que escribí un manual sobre cómo hacer discursos, que está publicado en Grijalbo, junto con Yolanda Meyenberg.

– Experiencias especiales, ¿no? En este mundo visual, desechable, rápido, ¿qué puede ofrecer la literatura o qué tiene para ofrecer la literatura?

Todo lo que no es desechable ni fácil ni rápido.

-Justamente

Justamente. ¿Qué ofrece la literatura? La literatura ofrece profundidad. Hay un cuadro muy famoso de Dalí, donde el personaje está levantando la superficie del mar, ¿te acuerdas? Lo que está debajo de la superficie del mar es la literatura. Dostoyevski nos muestra lo que está debajo de la superficie de una relación filial. Uno de los diálogos más fuertes en la historia de la literatura universal de todos los tiempos, es cuando Iván Karamázov le dice a Smerdiákov: “Yo no te dije que mataras a mi padre”, y Smerdiákov le contesta: «Pero usted lo quería muerto». Ese diálogo es tremendo. Aquí te va otro, le dice Edipo a Tiresias: “Eres un viejo pendejo y ciego”, y Tiresias le dice: “Estás más ciego que yo, porque no sabes con quien cohabitas”.

Bueno, la literatura lo que hace es que nos muestra lo que no se ve en la superficie. La literatura no es superficial. Y ahí ya tenemos una muy buena definición de lo que es la buena literatura y de lo que es la mala literatura. La mala literatura es superficial y da consejos. Decía Borges: “Cuando quiero dar un consejo, cuando quiero mandar un mensaje, envío un telegrama”. La buena literatura no da consejos ni da mensajes ni es superficial. Entonces, la diferencia entre Pablo Conejo, es decir, Paulo Coelho y Shakespeare, es que la buena literatura es profunda. En su novela Un hombre oscuro, Marguerite Yourcenar habla de Natanael y dice que él y todos los seres humanos compartimos la dulzura y el infortunio de existir. Eso es profundidad. Si fuera la dulzura de existir, es Pablo Conejo. Si fuera el infortunio de existir, sería Cioran. Pero si decimos: “todos compartimos la dulzura y el infortunio de existir”, es Marguerite Yourcenar; que es profunda, profunda, profunda y de una belleza absoluta.

Pero acabando la respuesta a la pregunta: no sólo eso. Hoy la literatura y el arte son el dique que tenemos los seres humanos, entre la estupidez, la ignorancia, etc., que nos invaden por todos lados. Flaubert definió la estupidez, citado por Milán Kundera en el discurso que dijo al recibir el premio Jerusalén: “La estupidez es la falta de reflexión sobre los lugares comunes”.

-Siguiendo un poquito con el mismo tema, ¿crees que el lenguaje se está empobreciendo o simplemente mutando y cómo afecta esto a la literatura?

Mira, yo te diría que la pregunta está mal planteada y te voy a decir por qué: el lenguaje no existe, eso es una entelequia; existe el lenguaje que tú usas y el lenguaje que yo uso. El lenguaje no se ha empobrecido, se ha empobrecido la capacidad de muchos jóvenes que no leen, que tienen un vocabulario de quinientas palabras. El lenguaje no se empobrece, se empobrecen las personas.

El punto es: sí, en la mayoría de los jóvenes su vocabulario es limitado. Hay un cuate, Roberto Pavón, es profesor en la UAP, y cuando era niño, empezó a comprar diccionarios; tiene mil quinientos libros de puros diccionarios y gramáticas, y habla más de veinte idiomas; los habla y los traduce. Ha dedicado su vida a eso. Y evidentemente, aunque no sea un escritor y no haya estudiado Letras, tiene una cultura literaria brutal. Es un sabio del Renacimiento, que sería muy interesante que platicara contigo.

Es difícil tener un buen vocabulario en otro idioma. Yo hablo inglés y francés, y he estudiado y leo portugués. Me metí a estudiar ruso porque la novela El maestro y Margarita de Bulgákov, me parece excepcional, para poder leerla en ruso. ¿Y sabes qué, Fide?, es muy difícil. Lo hice nueve meses y he hecho una pausa, porque es como estudiar el chelo. Son cosas que te toman veinte mil horas, y ya no está uno en edad para algo que dure veinte mil horas. Entonces estudiar ahorita un idioma como el ruso, no está nada fácil.

-A menos que te fueras a Rusia.

Bueno, me podría ir a Rusia y casarme con una rusa, y eso no está mal. Pero bueno, la cosa es que son grandes esfuerzos aprender ciertos idiomas.

-Ahora con estas aplicaciones en las que puedes conversar con una máquina y practicar tu pronunciación y todo eso…

Bueno, eso no lo veo mal. Yo creo que hay que entender que la tecnología permite a los seres humanos, no que no hagamos las cosas, sino que las interpretemos. Imagínate que eres doctora, no necesitas ser radiólogo. El radiólogo saca tu radiografía y yo doctor, la interpreto. Yo me dedico a la astrología. La computadora hace la carta astral, pero la interpretación la hago yo. La tecnología permite que uno interprete. Y yo no quiero que interprete el ChatGPT, para eso existo. Existo para interpretar cosas contradictorias que probablemente el ChatGPT no pueda interpretar.

La otra cosa que no puede hacer es inventar algo nuevo. Al primero que se le ocurrió que se derritiera un reloj fue a Dalí. A partir de ahí, la tecnología puede hacer ochenta mil objetos que se estén derritiendo. Pero ChatGPT no es ese genio que lo hizo la primera vez, porque nada más utiliza una base de datos de cosas existentes.

-¿Qué es lo más raro que te ha pasado como escritor? ¿Algún malentendido? ¿Una anécdota?

Te cuento una anécdota formidable: en 1982, fui a la mejor mesa redonda a la que he ido en toda mi vida. En 1981 ganó el premio Nobel Elías Canetti y en 1982, en la torre 2 de Humanidades, hubo una mesa redonda a la que fue Juan García Ponce, José María Pérez Gay, Claudio Magris, que en ese momento era un desconocido, y Héctor Aguilar Camín. Habló Juan García Ponce, y luego habló Héctor Aguilar Camín, y tomó el libro Masa y poder, en español, que había publicado Muchnik, y dijo: “Bueno, yo no acabé de leer el libro; tiene 800 páginas, y no lo acabé de leer, está muy choncho y está complicado, pero quiero decir que tal y tal”. Entonces, Juan García Ponce levantó la mano y dijo: » He leído la obra de Canetti por completo en alemán, con absoluta rapidez y con entera facilidad…» Y el auditorio estalló en una gran carcajada. Ahí hay una lección de ética. No te subas a una mesa si no has leído el libro del que vas a hablar.

-¿Cómo ves la situación actual mundial? ¿Para dónde crees que va la humanidad? ¿Porque hace rato me dijiste que ya está por acabarse el mundo?

Bueno, mira, el mundo no se acaba, no se va a acabar, pero estamos en un momento crepuscular en el sentido de que lo que está cambiando, y eso lo estudia mucho la astrología, que es una disciplina que estudia los ciclos históricos; lo que está cambiando son los paradigmas en los que fuimos educados. Entonces, para mi generación, es un mundo que se termina. Para la generación de ahorita, hay nuevas coordenadas. Eso es lo que está pasando.

Ayer estaba oyendo a Gerardo Herrera, que es un físico mexicano que trabaja en el Colisionador de Hadrones de Ginebra, y es también profesor investigador del Cinvestav. Y le preguntaron sobre el futuro de la ciencia en México, y contestó que ya debemos de dejar de pensar en términos nacionales, que proyectos como el Colisionador de Hadrones implica el apoyo de muchos países. Ningún país puede decir: «voy a ser un colisionador de hadrones»; ese paradigma ya no funciona. Entonces, el paradigma de un nacionalismo idiota que dice que todos debemos de hacer todo, ya no funciona en el mundo interconectado de hoy. Lo que está pasando en el mundo, es que hay una reformulación de paradigmas.

La educación basada en la memoria, ya no existe, bye, adiós. La idea de una comunidad de gustos compartidos, ¿qué es eso? Vivimos en un mundo donde cada quien hace su menú, sexual, de comida, de café, de posiciones, de religiones; cada quien hace su platillo como se le da la gana. Lo de hoy es una tolerancia donde cada quien hace su menú, donde tenemos que respetar la diferencia, la diversidad, etcétera.

El mundo está cambiando en todos los sentidos y nos parecemos mucho al Renacimiento. El mundo cambió en el Renacimiento. Poquito antes se decía que la tierra era plana y que el sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Kepler y Copérnico dicen lo contrario, la idea de Dios se va al carajo.

Ahorita la gran lucha del mundo es: sistemas que quieren unificar o una libertad que quiere casi normalizar el que tú tengas relaciones sexuales con tu gato; pero ese es el extremo del individualismo que está a punto de ser una pinche mamada. Y del otro lado, Corea, Rusia, los radicalismos políticos: “Tienes que pensar como yo”, “ah, no, yo soy libre de pensar como quiera”. Esa es la pugna, aquí y en todas partes del mundo. Esa es la lucha en 2025: los que queremos ser individualistas y los que dicen: “Tú no tienes derecho a ser individualista”.

Así estamos, en medio de grandes luchas. Todas las grandes guerras en la historia de la humanidad han sido por cuestiones económicas.

-¿Qué te gustaría seguir escribiendo los próximos años?

Me tardé mucho en empezar a escribir novela, aunque tengo un libro de cuentos publicado por Ficticia, y quiero escribir más novelas. El ensayo nunca lo voy a dejar porque es un género que me gusta mucho. Cada día me siento más crítico de arte. A lo largo de los años, generosos amigos pintores me han pedido que escriba sobre su obra. El maestro Sebastián me pidió que hiciera el texto del catálogo para la exposición Soledad, donde había 38 pintores.

Una de las cosas más difíciles que hay, a mi juicio, es ser un solvente crítico. Los podemos contar con los dedos de una mano. Luis Ignacio Sáinz, Esteban García Brosseau, que es el hijo de Fernando García Ponce. Entonces, yo quisiera ser también un crítico de arte y escribir con solvencia, más allá de filias y de fobias, eso me encantaría. Además, tengo una editorial que se llama Unicornio Libros. Tiene dos sellos editoriales, uno es El Tapiz del Unicornio, donde publico libros de literatura con autores extraordinarios. Mis últimos autores son Armando González Torres, Luis Ignacio Sáinz, Fernando Solana Olivares y el maestro Eduardo Subirats. Armando Alanís publicó conmigo. Pero estos últimos cuatro ya están en un nivel tremendo. Y tengo otro sello que se llama K’un, y ahí publico cosas de astrología, etcétera. Entonces voy a seguir con la editorial. Me interesa mucho la astrología como un método para profundizar en el alma humana y también como un estudio de los ciclos de la historia. Ya voy a publicar mi cuarto libro de astrología que es Astrología y asesinos seriales. Hago las cartas astrales de Ted Bundy, de Jeff Dahmer, de la «Mantavejitas», del famoso asesino de los años 50 cuyo nombre olvido, etc.

Voy a seguir con la editorial, voy a seguir, por lo tanto, publicando libros ajenos, y espero publicar muchos más libros propios de narrativa, de ensayo, de arte y de astrología.

-Ya para terminar, ¿con qué frase te gustaría cerrar esta conversación?

Voy a cerrar con dos frases. La primera, la frase final de El cuarteto de Alejandría, porque cuando la leí por primera vez a los veinte años, me puse a llorar y dije: eso quiero ser. Dice: “Finalmente, un día llegó a mi interior esa preciosa imagen. Hasta entonces, era como una mujer tímida antes del nacimiento de su primer hijo, pero todo pasó con una increíble sencillez. Un día me encontré escribiendo las cuatro palabras, cuatro letras, cuatro rostros, con las que los poetas de todos los tiempos han comenzado a contar su verdad. Escribí, érase que se era, y sentí que el universo entero me daba un abrazo”.

Y la otra es de Marguerite Yourcenar. Zenón, en la mejor novela de Yourcenar, que a mi juicio no es Adriano, si no Opus nigrum, dice: «Espero morir menos necio de lo que nací».

José Antonio Lugo publicó Caligrafías, en 2003, con la editorial El Viejo Pozo/UACH. Luego apareció La inocente perversión: mirada y palabra en Juan García Ponce, en 2007, bajo el sello El Centauro/Conaculta. En 2008 salió Resonancias, editado por Terracota (colección La escritura invisible). Al año siguiente, 2009, publicó Letras en la astrología, con la misma editorial, Terracota (La escritura invisible). En 2010 apareció Lo que ignorabas de los signos y su clave mitológica, en coautoría con Luis Lesur, de la editorial Samsara. También en 2011 salió Afroditas, Evas, Lolitas, con Editorial Ficticia/Conaculta. Ese mismo año, 2011, publicó, junto con Yolanda Meyenberg Leycegui, Palabra y poder: Manual del discurso político, editado por Grijalbo, que se distribuye bajo Penguin Random House Grupo Editorial.

En 2012 colaboró en Suspendido del cielo. El arte del taichí, también con la editorial Samsara. En 2016 publicó Manual para talleres literarios: Cien consejos en torno al oficio de escribir, con la editorial El Tapiz del Unicornio. Su libro más reciente es El maestro y su escriba, novela publicada por la editorial El Tapiz del Unicornio en 2024.