En el onomástico de Bunbury:

Del hoy no estoy para nadie

a la asfixia de los términos de mi rendición

Delineo estas líneas exactamente el día 11 de agosto, cuando se cumple un año más de habitar este cosmos el artista zaragozano Enrique Bunbury. A lo largo de un año, he escrito en esta revista cultural diversos ensayos vertebrados por las creaciones líricas de este personaje. Hoy, me dispongo a realizar un homenaje en su onomástico, no de la forma habitual en que cualquier adulador lo haría, sino reparando en lo que, a lo largo de su carrera, nos ha legado en relación con el hastío y la asfixia que cualquier ser humano llega a experimentar en episodios diversos de la existencia. Entonces desaparece el hombre de la máscara de apelativo Bunbury y emerge quien lo encarna de apellido Ortiz de Landázuri. Para ello, repararé en algunas letras que han dejado rastro de ello, en las cuales no se necesita ser un Dupin para interpretar lo sentido de estas líneas en su carrera.

Mucho se especuló, en diversas etapas de su carrera, sobre por qué decidió interrumpirla sin motivo aparente. Quizá, en esos tiempos, requería de esa sabia decisión de dedicarse a la contemplación, como lo hizo la mayor parte de su vida Zaratustra (2011), o, de manera aún más sabia, de consagrarse al dolce far niente (1). La emancipación de la banda Héroes del Silencio a la odisea de convertirse en solista fue, quizá, una de las primeras frustraciones de enfrentarse a la antipatía de sus escuchas, donde, de forma colateral, sus escenarios lucían mermados y su público no quería entender la grandeza que se escondía en esta decisión. Es de sus fans conocido el hecho de que sus primeros álbumes fueron mal recibidos, y no fue hasta el éxito logrado con Flamingos que su carrera volvió a tomar impulso y, de nuevo, el público se rindió a sus pies.

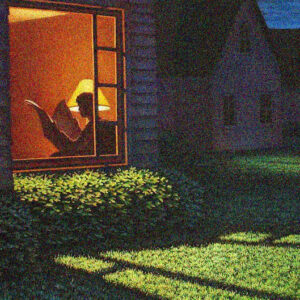

Es en esta obra donde nos encontramos con una melodía no muy conocida en lo general, pero sí conocida por quienes hemos seguido su carrera y nos ha atrapado en sus composiciones: me refiero a Hoy no estoy para nadie (Bunbury, 2002). En ella retrata el hastío que llega a tener cualquier persona al desconectarse del mundo exterior. Desconectar el contestador hace las veces de apagar el celular hoy día, mientras se tienen decenas de latas vacías, sin importar lo que piense el exterior. Denota el cansancio de querer agradar a los demás y la necesidad de sumergirse en su interior sin que nada ni nadie moleste. Así pasan los días bebiendo y consumiendo drogas en la más profunda soledad, buscando un respiro de un mundo que le ha cansado. Ciertamente guarda la esperanza de que la gente se preocupe, aunque sin saberlo, pero esto no deja de atormentarle, aun cuando ha decidido desconectarse lo más posible del caos de un mundo que muchos ya han catalogado de neurótico. En esta melodía nos deja entrever que no es la careta de Bunbury, sino el reflejo de un Enrique Ortiz que la propia sociedad ha llevado a la asfixia. ¿Quién de nosotros no ha decidido muchas veces, o pretendido, desconectarse de la Matrix?

Años después, cuando llega al quiebre con Huracán ambulante, vuelve el hastío y el deseo de alejarse de los escenarios. Existen centenares de especulaciones a su alrededor; lo cierto es que, en este momento, su bote Salvavidas lo encuentra en una odisea que emprende con Nacho Vegas, para luego buscar un viaje a ninguna parte tratando de reencontrarse. Mismo Enrique cita en una entrevista (G., 2006) que la relación con Vegas se dio cuando este sirvió de telonero con su banda Manta Ray en la gira de Radikal Sonora. Tales momentos fueron de gran aprendizaje para Enrique, dado que fue comenzar casi de cero, como apuntamos al inicio de este escrito, y cuyas peripecias muchos de sus seguidores conocemos. Incluso, la misma posibilidad de abandonar la escena musical de no haber renacido de las cenizas cual ave fénix con el éxito de Pequeño y, aún más contundente, de su álbum Flamingos. También es lícito mencionar que el citado álbum fue posterior a la gira del Freak Show, donde Nacho Vegas fue parte de la misma junto a un consolidado grupo de artistas reconocidos. Por lo que, ahora, emprender nuevamente una empresa arriesgada al lado de Nacho era como abandonar un jardín de cerezos en las proximidades del otoñal octubre para que fuera podado.

También se hace justo referenciar que, al ser cuestionado Enrique del porqué del nombre de este álbum, argumenta: “insistió Nacho. Es una reflexión sobre la propia profesión. Por qué escribes una canción o por qué dejarías de hacerlo. Ese tiempo maravilloso en el que te sientes inspirado y que tiene su fin” (2006). Paradójicamente, es Enrique quien compone la melodía homónima del álbum, lo que constituye un renacer y la decisión de no abandonar los escenarios que muchas satisfacciones le habían otorgado, aunado a seguir en su proclividad por el arte, en ese afán de continuar creando lo que tan bien sabe hacer.

Muchos años después, vemos en la lírica de Mis dominios (2017, Pista 8), donde, tomando como referencia al personaje de Bartleby, realiza una genialidad analógica: dejar que la vida fluya, sin intentar agradar a los demás, inmortalizando de nueva cuenta la frase del personaje I would prefer not to (2). Es un avanzar hacia, ciertamente, no dejarse influenciar por el qué dirán, a no buscar refugio en estados dionisíacos o en la influencia de los opioides. Enrique, al avanzar ciertos pasos de la cuenta regresiva, llega a la conclusión de que es necesario aprender a decir ¡No! en el momento oportuno.

Para poder ser testigos de los grandes paisajes de la montaña, es preciso parar momentáneamente a contemplarlos, tal como lo señala el alemán Federico Nietzsche: “Suben el monte como animales, empapados en sudor: nadie les ha dicho que, a lo largo del camino, pueden contemplarse vistas muy hermosas” (2016). Es sumamente necesario darse un respiro; dediquémonos, cuando nos sintamos asfixiados, a la contemplación y al dolce far niente, pues ya en sus años de intelectualidad podemos leer a Wilde, quien enseña que la mayoría de las personas no viven, solo existen (2002). Al analizar esto, lo que dice Bunbury cobra un sentido tan genuino: al final del día, no vamos a ser dueños ni del aire que respiramos; nada de lo que ves, es mío.

El zaragozano ha logrado, a base de empecinamiento, lo anhelado por el reconocido filósofo alemán Federico Nietzsche, cuando decidió plasmar para la posteridad: “El aforismo y la sentencia son las formas de la eternidad; ambiciono decir en diez frases lo que todos los demás dicen en un libro” (2002, pág. 60). En las letras de Enrique encontramos esos estados donde la asfixia llega a saturarnos, pero en ese crecimiento se aprende a tomar distancia, sin que esta esté visible, sin que intervengan los castigos de la conciencia o de la instancia superyoica que nos remite el psicoanálisis. Sin lugar a dudas, Enrique logró con creces este cometido del filósofo alemán, desde situar la obra de Melville y su Bartleby en unas cuantas líneas, hasta recrear una amalgama de obras y pensamientos propios en otras tantas, vertebrados por centenares, miles de influencias.

Para 2020, encontramos en unas breves estrofas lo que expone en su filosofía Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio (Han, 2010). Dado lo extenso de este artículo, dejaré el análisis de esta simbiosis para otra entrega, ya que, ciertamente, hablar de cómo uno se explota a sí mismo pensando que se está realizando tiene una arqueología y un nodo ideológico muy extenso para llegar a donde hemos llegado. No por nada Freud, en su Ocaso, nos legó una obra brillante titulada El malestar en la cultura. De aquí deviene una sintomatología que nos hace presas de nosotros mismos, donde el ocio no se ve como un descanso fisiológico necesario, sino como algo que permite luego tener energía para seguir con una vida dedicada a producir, y donde los deseos son los deseos del Otro; es decir, seguir siendo “exitosos” en una asfixia permanente, dejando de lado el ocio dedicado a la lectura o, simplemente, al estilo de Bartleby en el dolce far niente.

En 2023, esta visión se amplía aún más, aunque también habrá que postergarla para otra entrega, dado que, en su álbum titulado Greta Garbo, en muchas de las composiciones encontramos esa asfixia. La forma en que retoma sus giras y se aleja de muchas distracciones de su carrera muestra ese hastío sin llegar a la resignación. El solo nombre del álbum nos avizora un Bunbury que quiere dejar atrás su disfraz, que le ha servido de escudo desde que adoptó su nombre artístico. No por nada, su retorno después de Greta es como una apuesta de algo que aún no ha saldado con su público: esas cuentas pendientes con su amada América Latina, cuentas que quizá nunca pueda pagar, pero que, a su albedrío, transformará nuevamente en una joya musical con letras que calan hasta lo más hondo y denotan la grandeza de un artista que no se resigna a alejarse de sus pasiones.

Digamos que todos somos Bunbury, y por eso nos identificamos tanto con su música y su lírica. Por ello, Bunbury es el Enrique impensable para sí mismo, para sus ataduras propias a la cultura. Enrique también es Bunbury, este personaje no de ficción, sino indispensable para completar el estadio de la realidad de un Enrique cuya existencia ha dotado de arte, en un cúmulo de las más diversas manifestaciones, a la humanidad. Bunbury es el disfraz perfecto, bajo la misteriosa forma en que se vertebra la realidad.

La música, al igual que las demás expresiones artísticas, ha reflejado en su ser un carácter apreciado por algunos y muy desvalorado por otros, pero siempre estará en constante análisis por los denominados intelectuales. El lenguaje expresado en las obras creadas puede ir desde el simple pincelazo hasta el ejemplar más fino y elaborado; siempre lleva impreso un tumulto de emociones y sentimientos que permiten entender lo que los autores experimentaban en aquel momento de su existencia. Por ello, vale la pena celebrar este día en que hombres como Enrique nos dotan de expresiones artísticas que hacen menos odioso el mundo y más ligero el instante.

Enrique nos ha dotado de armas para saber que una poesía, un verso, un cuento, un relato anecdótico, las charlas entre vecinos, en fin, todos los instrumentos a nuestro alcance, nos permiten transmitir y discutir sobre lo que acontece en el orbe y las intenciones verdaderas de las grandes potencias. Transmitir, dividir opiniones, concebir circunstancias, elegir, descreer, pero nunca ser un ente inactivo: solo con el análisis constante de las políticas podremos avizorar un futuro diferente, no tan cruel, no tan desigual, no tan voraz.

No es necesario cursar o acumular un sinfín de documentos certificatorios del conocimiento. La política como poética no remite a ningún discurso sofisticado que se resuelva en sutilezas retóricas (Esquivel Marín, 2015); la política está en el aquí y ahora, en las vivencias del pueblo, en la manera de expresarse y de hacerse sentir como miembro del colectivo, en buscar la hermandad, lo diferente, la ruptura del núcleo envolvente. Hemos encontrado, con algunas interpretaciones de Enrique Bunbury, que si algún síntoma es compartido y bajo el cual podríamos ser analizados, sería, sin lugar a dudas, nuestro gusto en común con este artista.

Cambiamos incesantemente, y es dable afirmar que cada lectura de un libro, cada relectura, cada recuerdo de esa relectura, renuevan el texto. Así de cambiante es también nuestras aficiones; compartir gustos en común y encontrarnos solo es posible con cierta similitud sintomatológica. Así, Bunbury es el síntoma que nos hermana. Enrique Ortiz de Landázury escribe para darle vida a Enrique Bunbury, lo que significa que, para Bunbury, sus interpretaciones también son cambiantes para cada uno de sus escuchas. Héroes del Silencio llamaban a la rebeldía y encontraban eco más allá de las fronteras territoriales. Enrique Bunbury fue contagiado por un síntoma heredado de José Alfredo Jiménez, que lo hacía gozar del mismo; poco después, lo seducirían las cantinas latinoamericanas y José Alfredo se difuminaría: el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el de hoy no será el de mañana (2006, pág. 36). Hoy nos obsequia una gran obra que retrata nuevamente las raíces de nuestra América Latina, esas cuentas pendientes que luego nos dará la fortuna de analizar y tratar de entender por qué conectamos con ellas más allá de una buena dosis musical.

La banda mexicana Caifanes diría poéticamente que afuera no se existe, solo adentro (Hernández, 1994), en fiel alusión al principium individuationis, navegando en una balsa donde lo exterior, aún tormentoso, se invisibiliza, como lo ha buscado Enrique; lo exterior que ha generado angustia desde la posición del otro y del Otro. Ya Enrique lo dice de nuevo: sé dónde está / la salida es hacia adentro (2020). No por nada, en la clínica lacaniana, el neurótico es el sujeto de análisis por excelencia, porque no sabe qué quiere el otro. El sujeto dividido, o sujeto barrado, al hablar, dice más de lo que cree. La posición del psicoanalista es una posición de escucha. Más allá de que el sujeto haga consciente lo inconsciente, se trata de que cambie su posición y asuma las modificaciones; por ello Lacan habla de las posiciones tanto del sujeto como del analista.

La angustia del sujeto, Bunbury no es la excepción, como lo ha demostrado en muchas de sus letras. Su principium individuationis tiene gran relación con el Otro, también conocido como gran Otro, que indica, en el registro de lo simbólico, el tesoro de los significantes: el otro de las instituciones, la familia, la escuela, la ley. En las personas encarna padres, autoridades, instituciones, quienes nos proporcionan reconocimiento: hijo de padres, gobernante-gobernado, maestro-alumno, etc. El sujeto es un sujeto de necesidades, como el hambre. La pérdida fundamental es la pérdida de la naturalidad de la posibilidad de una satisfacción directa de la naturaleza; ahí radica el objeto perdido, el objeto central entre los tres registros también conocidos como RSI en la clínica lacaniana. En el análisis o en la práctica clínica, se trata de que el sujeto haga algo con la insatisfacción, se haga cargo de sus propias insatisfacciones y no las desplace a otros; por ello la angustia es la sensación del deseo del otro. Pero en las letras de Enrique nos permite comprender aspectos del inconsciente y buscar la emancipación deseada para no caer en los ya tan de moda padecimientos psicológicos que la sociedad ha orillado.

El sujeto es un sujeto de deseos, pero el deseo es aquello que se desliza entre un deseo y otro. No hay palabra que pueda articular el deseo. Es la insatisfacción que permanece más allá de cualquier satisfacción. El deseo debe plantearse a través del deseo del otro; es inconsciente. El deseo tiene que ver con la falta, la castración, la insatisfacción. La insatisfacción nos impulsa a mantener la vida, a inventar, a crear. En conceptos lacanianos, el goce es la perspectiva inalcanzable de una satisfacción absoluta. La insatisfacción es sustancial al ser humano; el goce se le atribuye a otros y esto lo hace inalcanzable, como una suerte de nirvana. El fantasma, para el psicoanálisis lacaniano, es la respuesta del sujeto a la pregunta del otro: “¿Qué quieres?” (che voui). Es el soporte y sostén del deseo.

Y en ese ir y venir, es dable agradecer al universo por habernos permitido coincidir con un gran artista como lo es el Gran Enrique.

————–

[1] El dulce hacer nada

[2] Preferiría no hacerlo

Trabajos citados

Borges, J. L. (2006). Siete noches. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Bunbury, E. (2002). Hoy no estoy para nadie [Grabado por E. Bunbury].

Bunbury, E. (2020). Cualquiera en su sano juicio [Grabado por E. Bunbury].

Esquivel Marín, S. (2015). De la politica como poética o de la izquierda por venir. Zacatecas, México.

G., R. (18 de 09 de 2006). Bunbury: «Tal vez yo sea más indie de lo que parece». 20 minutos editora, S. L. Recuperado el 20 de 08 de 2020, de https://www.20minutos.es/noticia/153141/0/adosados/bunbury/vegas/?autoref=true

Han, B.-C. (2010). La Sociedad del Cansancio. Herder.

Hernández, S. (1994). Afuera [Grabado por Caifanes]. México.

Nietzsche, F. (2002). El ocaso de los idolos (o Cómo se filosofa a Martillazos). www.Espartaco.cjb.net: Proyecto Espartaco.

Nietzsche, F. (2011). Asi habló Zaratustra. Madrid, España: Alianza Editorial.

Nietzsche, F. (2016). El caminante y su sombra. ESPA PDF.

Wilde, O. (2002). El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodisticas. Madrid, España: Biblioteca Nueva.