Las emociones inexpresadas nunca mueren,

son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas.

Sigmund Freud

A finales de 2016 se estrenó una cinta mexicana bastante difundida por la cadena de cines predominante; me refiero al film Un padre no tan padre. Creo que, si el séptimo arte es visto desde una perspectiva crítica, podemos entender algo más allá que lo expuesto a la mera recreación visual, auditiva o hedónica del mismo.

La cinta hace referencia a un padre cuyo carácter es atribuido por los teóricos al autoritarismo más puro. Casado con una mujer contraria a su temperamento y habiendo procreado una familia extensa, una vez fenecida la compañera, no es nada raro que sus hijos decidan emanciparse mediante el matrimonio. Solo queda con él su hijo menor. Así pues, termina refugiado en un asilo.

La trama entra en su fase intensa cuando el hijo menor, ya entrado en los cuarenta años, debe hacerse cargo de su padre, ya de noventa. Para esto, el sujeto en cuestión ha formado una comunidad y se ha hecho cargo de un vástago, al cual le ha dado toda la “libertad” de ser un artista en el ámbito de la pintura, apoyándolo en todo y tratando de ser opuesto al temperamento del padre. Sin embargo, toda la libertad que le da a su hijo es para superar sus propias represiones: el hijo debe hacer y estar agradecido por la libertad de la que es partícipe. Utiliza una máscara, un fetiche, para no mostrar su verdadera naturaleza autoritaria.

En una escena cúspide del film, el sujeto reprimido decide romper una serie de cuadros pintados por el joven. En plena excitación, por no haber aprovechado la libertad que le había sido asignada, está destruyendo todo, cuando, al llegar a un cuadro en cuyo marco está una pintura de su propio padre, se detiene instintivamente y refleja cierta frustración al observarlo.

¿De qué se da cuenta aquí el sujeto? ¿Ve a su padre en el retrato o ve un reflejo de sí mismo despojado de la careta, del antifaz?

De estas escenas podemos deducir que la libertad que se ofrece es la libertad que el personaje busca para sí, pero que en la praxis no es más que una reproducción de cómo fue educado, ocultándose en la máscara ideológica.

El sujeto actúa y hace de forma inherente que su vástago vaya generando las mismas represiones, pero bajo un performance distinto. Nos hace recordar aquella anécdota que cuenta Eduardo Galeano:

“Un cocinero reunió una mañana a todas las aves que tenía en su corral y les consultó con qué salsa querían ser cocinadas. Al escuchar que lo que las aves querían era no ser cocinadas de ninguna manera, el cocinero zanjó aquel diálogo tan democrático, diciendo: ‘Esto está fuera de la cuestión’.”

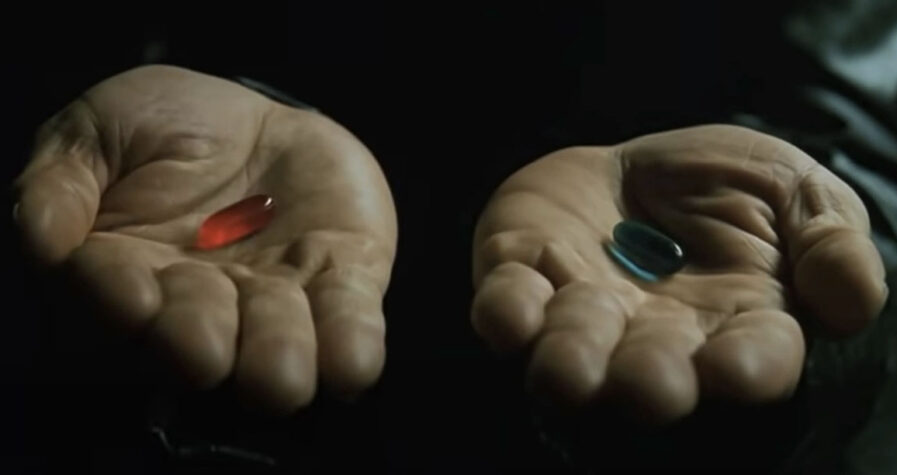

O la escena en que a Neo, en la cinta The Matrix, le ofrecen elegir entre dos píldoras. No hay más elección para Neo, como no hay más elección para muchas de las personas que transitan por este sendero llamado vida.

Así viene pues esta sociedad, reproduciendo represiones que le han sido legadas sin motivo aparente: futbolistas que querían ser científicos, rockeros que hubiesen sido grandes físicos, y demás. Es solo mediante lo que varios teóricos hoy llaman deconstrucción —o el desaprender para volver a aprender— que se puede ir siendo un poco más libre.

Para el austriaco Sigmund Freud hay que cerrar el círculo de las tres “R”, ya que si solo se repite, luego se recuerda, pero no se reelabora, la reproducción o los síntomas que han llevado a la persona a diversos estados, a catarsis intempestivas, no tendrán el efecto de un cambio de posición en las coordenadas de la existencia.

Lo que esta escena nos viene a reflejar es la deducción de que la libertad está tan lejana como la utopía misma, o quizá, en su esencia, sea perfectamente una utopía.