Bajo ciertas luces, la literatura suele comportarse como una llama discreta. No siempre inicia un incendio, pero acompaña su expansión, ilumina sus aristas o arde en silencio después de que el estruendo ha pasado.

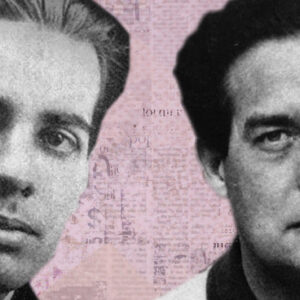

En México, pocas figuras encarnan mejor esa combustión moral que Heriberto Frías y Mariano Azuela, dos novelistas que entendieron —cada uno desde su propio frente— que la palabra puede tensar el clima político, registrar el temblor social o descolgarse de un movimiento para interrogarlo desde sus contradicciones.

Ambos escribieron no desde la comodidad del escritorio, sino desde el polvo de la campaña militar, desde la crudeza del país que se quebraba entre el Porfiriato y la Revolución.

La Revolución Mexicana, se ha dicho tantas veces, no nació solo de un plan o un levantamiento, sino del desgaste acumulado de un pueblo sin participación política, sin educación equitativa, sin economía compartida. Cuando la evolución se estanca, la revolución irrumpe: violenta, impredecible, inevitable. En ese paisaje tenso, la literatura tomó posición.

Heriberto Frías lo hizo primero. Desde su juventud como subteniente del ejército porfirista, presenció la brutal represión contra los tomochitecos en la sierra de Chihuahua. Aquella violencia lo persiguió hasta convertirla en escritura. Tomóchic, publicada por entregas en 1893, fue su acto de insumisión.

Su prosa, ruda pero emotiva, expuso los excesos del régimen y postuló que la novela puede ser un documento espiritual, una suerte de un espacio donde la memoria del país se rehace, donde la denuncia encuentra forma. Frías pagó el precio —expulsión del ejército, persecución, cárcel, exilio— pero inauguró una idea perdurable: que la literatura puede acompañar una revolución incluso antes de que los disparos comiencen.

Mariano Azuela, por su parte, escribió desde el otro flanco del combate. Médico militar, teniente coronel, testigo directo del vaivén entre ideales y caos, compuso Los de abajo como quien registra un camino de polvo que nunca deja de bifurcarse. Se trata de una de las novelas mexicanas más leídas, pues hace años era obligatoria su lectura en la educación pública mexicana.

Su novela, publicada inicialmente como folletín en 1915, se convirtió en la imagen más reconocible de la Revolución: un grupo de campesinos, Demetrio Macías como caudillo, batallas que cambian de rumbo según los humores políticos, alianzas que se deshacen, derrotas que desfondan el sentido de la lucha. Azuela comprendió que el movimiento armado no era una épica nítida, sino un trayecto incierto, casi un descenso simbólico —una metáfora de vida y extravío, un suplicio que dialogaría después con visiones como la de Pedro Páramo.

Ambos escritores compartieron más de lo que suele recordarse. Sirvieron en el ejército, publicaron primero en entregas, y enfrentaron riesgos. Ambos también escribieron por necesidad espiritual, para aliviar el impacto de lo vivido en campaña, para canalizar el desconcierto de una nación fracturada.

Tomóchic y Los de abajo narraron la Revolución, la acompañaron, la cuestionaron, la retrataron sin adornos. Sus páginas demostraron que la literatura tiene la capacidad de convertirse en conciencia social, en un eco del pueblo que sufre, se levanta o se desorienta. A veces precede al movimiento; otras, lo ilumina desde adentro; otras más, se desprende de él para mostrar lo que nadie quiere ver: las sombras, las heridas, las paradojas.

Quizá por eso ambas novelas siguen ahí, inamovibles en la memoria cultural, porque recuerdan que los libros pueden volverse testigos incómodos, brújulas morales y espejos a los que la historia vuelve cada vez que se siente perdida.