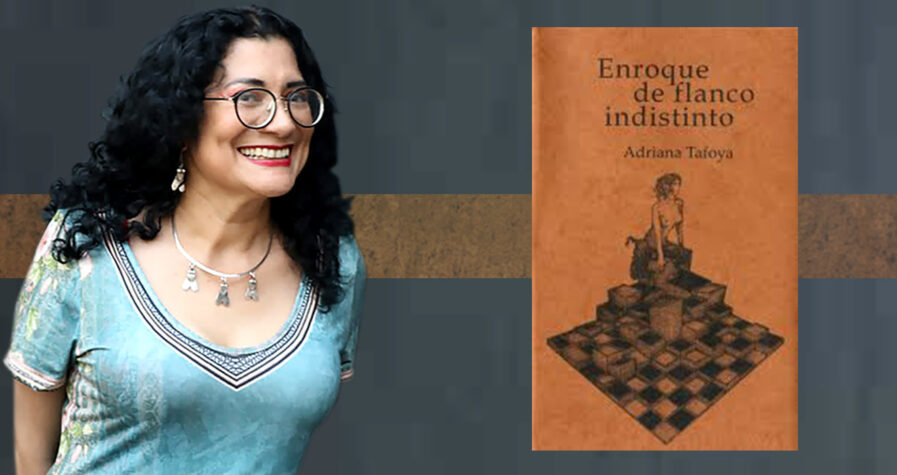

Enroque de flanco indistinto de Adriana Tafoya

(Beyond Dimensions, México, 2024. 56 pp.

Desde el principio, y la portada de esta segunda edición nos lo avisa, estamos hablando de ajedrez, pero de un ajedrez alado, digamos, en donde la partida y los jugadores se confunden, mientras que los poemas son los movimientos de ese juego. Han pasado veinte años de la primera edición de Enroque de flanco indistinto de Adriana Tafoya y su vigencia sigue, tanto poética como políticamente, vigente. Como dice Armando M. Morales en el “Nudo de frecuencias de un todo atemporal”, el prólogo que abre el libro, “ahí el ajedrez será el plano atemporal, el modelo a escala del microcosmos y el macrocosmos sobre el cual se proyectarán las frecuencias de los problemas fundamentales de la existencia”. En ese sentido, “Sobre el juego”, el poema que lo abre es, como todo inicio, una disposición. Nos disponemos, partimos, jugamos: la moneda está echada en la lectura.

En esta partida, desde la partida, Adriana Tafoya propone un juego heterodoxo: en ajedrez existen, equidistantes, los flancos del Rey y de la Reina. Son como el cuerpo humano, en donde no son iguales el hemisferio izquierdo y el derecho. Tampoco los del cerebro. Pregunténselo si no al corazón. Por eso la mayoría de la gente no es zurda, supongo. Pero si el flanco es indistinto el juego es otro, aunque parezca el mismo, y aquí toca la Reina. ¿Quién habla, si no, en “Medea”, el segundo poema, una declaración erótica, cifrada, arropada en voz masculina, derramado en un tablero? Medea es la Reina, queda claro, si no pregúntenselo a ella, que echó el tablero por los aires. De ahí también que, como ya apunté, este ajedrez es imperativamente zurdo, trastocando la norma, como declara al principio. Y conforme se avanza en su lectura lo vamos comprobando: en “Enroque de flanco indistinto”, la tercera jugada de este libro, afirma Adriana,

“Un ajedrez es el zurdo imperativo

que degustado con detenimiento

se transforma en un fenómeno ubicuo.”

En este poema queda ya claro que de lo que se trata no es solo de un juego, sino del ajedrez como significación cósmica, un ajedrez, y de ahí de nuevo su in-disposición, su indistinción, en el que jugadores, tablero y piezas forman una corriente metonímica. Todo pasa en ellos al mismo tiempo: el tablero hierve, los peones sudan, los jugadores se descomponen, todos juntos, “al sismo del acto masivo”, en donde esta ultima palabra acude y alude, por la fisicalidad de todo lo que ha ido sucediendo, al infarto, masivo, por supuesto. Y el poema termina desdoblado, como si no, en el acto de la escritura, un tablero también, o mejor un arlequín de blancos y negros (Morales, citando a Marija Gimbutas, piensa en las faldas tableadas de las diosas cretenses), en el que las fichas, es decir las letras, se lo juegan todo, corporalmente se entiende. Por eso la partida es una aventura a lo desconocido, aunque, como dice Eliot, y como lo prueba la física, “en nuestros principios están nuestros fines”. Están, porque hasta ahí llegan, aunque en este caso estos dados no son dígitos sino figuras: caballos, alfiles, peones.

A partir de aquí las cartas están echadas (y conste que ya estoy hablando de otro juego, pues los juegos, ya lo decía Huizinga, como lo citó Adriana Jiménez en su presentación del libro, tienen vasos comunicantes). Es decir, es indudable que por un lado se está hablando del juego, en un sentido amplio, por otro del ajedrez en particular, como vector, por otro más de los participantes en esta misa o ceremonia, y finalmente por otro del poema, por supuesto, eje central y equilibrante de toda la partida, entendido como puente de multiversos comunicantes, un “nudo de frecuencias de un todo atemporal”, que es como termina el siguiente poema del libro, en el que el protagonista se declara masculino, un poema que se mueve, en doble carta, entre la figura del tablero y la de la pareja heterosexual.

A partir de aquí (y por lo menos en los cuatro poemas que siguen) se da un desdoblamiento figurativo. Simultáneamente se juegan los cuerpos de la pareja en su acción doble: en una pantalla el mundo externo en el que se despliegan las acciones del protagonista de estos cuatro tableros, y en la otra un ajedrez en el que se reflejan y se definen sus actos, de nuevo, en un difuminamiento significativo en el que, por dar un ejemplo, el segundo poema, “Afilar” refiere, por supuesto, también, a la pieza y figura del alfil, y en que el sujeto o protagonista de estos cuatro poemas se establece en género masculino. Pero antes, quiero pedir que atendamos, avanzado ya “Ajeno”, el primero de este cuarteto, a estos tres versos:

“soy el hijo del sueño, uno de los escasos miembros de un ajedrez palpitante

de esos que flotan esparcidos en el cuadro gris de un pretérito inaudible

esperando diluirse en el nudo de frecuencias de un todo atemporal”

que atendamos para poder escuchar el ritmo, el oleaje de este libro, lo que proyecta a su autora, lo que nos proyecta, a nosotros, en ella. En el momento en que el poema entra en ritmo, no musical, aclaro, sino sónico, estamos en un territorio común. Porque el sonido de los fonemas es lo único que puede hacer que surja su dimensión corporal: la voz de lo que existe, lo que aparece en el poema, una voz a vez única y colectiva.

Un poema central en este libro es “La filosofía del espejo”, que semeja una representación teatral en tres actos, y que empieza con una puesta en escena hecha de apartes, anotaciones, como un calcetín al revés, vaciada de habla. Y sin embargo, desde esos apartes, sí hay personajes y sí hay tensión, y el piso del escenario es un tablero, y la representación se vuelve no dramática sino dancística, y lo que prima es el movimiento de los cuerpos, sus acciones mutuamente enlazadas, nunca encarnando en voces representadas, y los apartes que ya mencioné parecen venir de las piernas del escenario, el lenguaje llegando desde afuera y empujando hacia la escenificación. En el “Acto segundo” de esta pieza, en cambio, la escena se llena de diálogos, como si los cuerpos dancísticos se apropiaran del habla. Puesto el tablero, y los cuerpos en él, comienza la acción ahora sí dramática, la voz femenina en redondas, la masculina en cursivas, en donde la mujer siente y vuelve la escena una declaración, los cuerpos en diálogo, mientras que un hombre reconstruye y repite estos mismos movimientos enmarcados en silogismos. Imaginémosos bailando y hablando. Entretanto y entre ambos, un vacío beckettiano. Frente a la encarnación, la abstracción:

“Y, ¿qué es el concepto?: un hematoma

—¿El hematoma?: no existe. Es un invento”

Finalmente, en el “Acto Tercero” el aparte construye la escena, de nuevo más una coreografía, al principio, que un drama: la habitación como un tablero por escenario, los cuerpos yaciendo en él, hasta que llega el diálogo como juego de ajedrez, terminando, porque el fin del juego es terminar, porque todo tiene que terminar, en un jaque mate, aunque, como en el “Retrato de una dama” de T. S. Eliot, un poema en el que he estado pensando mientras leía este, la voz última que queda es un ella, aventando el tablero por los aires, para bien del litófago.

Y de ahí al ultimo poema del libro, “El tableteo de la sátira”, formado por cuatro secciones sin título, y en donde ahora si es una ella la que toma la palabra, un ella aterradora por otro lado, porque “la pequeña y dulce con cara de niño”, que toma la palabra y dice “yo”, da una voltereta de sentido vertiginosa, porque por un lado esa yo que se define como “la pequeña y dulce”, inmediatamente le agrega “con cara de niño”, en donde la literalidad de una niña que enfatiza su rostro infantil se desdobla de golpe, como en las películas animadas del Estudio Ghibli, pero solo al terminar la lectura del verso, en ese gusano repulsivo que en Mexico se llama, no sé por qué, cara de niño. Como en el juego entre alfiles y filos de un poema ya mencionado, las únicas posibles referencias al ajedrez vienen aliteradamente del título, en la remota referencia dada entre tableteo y tablero, y en un verso a mitad de la segunda parte en donde ella dice, “vivir bajo el tablero”. Estas dos referencias marcan el sentido del poema, lo inscriben en latotalidad del libro, le dan sentido. Por un lado la sátira como un arma, o un arrancador de sonidos repetidos y secos, percusionando el ambiente, y que permite leer el título también como “el tablero de la sátira”, y en una reversión equivalente, y entonces aceptar que lo que ahora sucede, a lo que este libro llega, si aplicamos el título del poema a la declarativa de aquella frase, es a un “vivir bajo el tableteo”, en donde el cambio de sentido, de reversiones, de desacomodos, ocupa ya todo el espacio. Y entonces, nos damos cuenta, estamos ya en territorios matemáticos, como Alicia en el País de las Maravillas, en donde todo lo que es sólido se desvanece en el aire.

———–

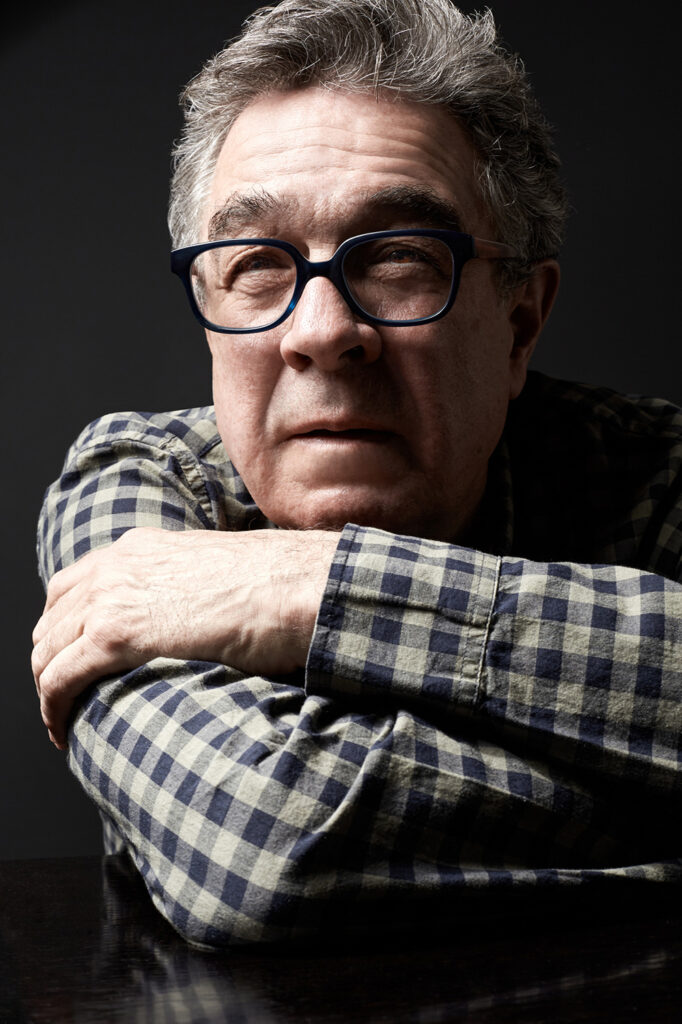

Pedro Serrano nació en Montreal, Canadá en 1957. El Leopardo las Nieves se publicó en 2024. En 2020 publicó La construcción del poeta moderno. T. S. Eliot y Octavio Paz. Su último libro de poemas es Lo que falta (Trilce, 2019). Obtuvo la Beca Guggenheim para poesía en 2007 y en 2016 el Prix International de Poésie Antonio Viccaro.