Hay escritores que construyen una obra a partir de la repetición: afinan un tono, consolidan un estilo reconocible y lo reproducen hasta convertirlo en marca. Antonio Ortuño ha hecho, deliberadamente, lo contrario. Su literatura se sostiene en la fricción: escribir contra lo que ya funciona, incomodarse cuando el estilo empieza a volverse refugio, desplazarse cuando el camino parece trazado. No le interesa la comodidad del reconocimiento ni la pertenencia a generaciones, corrientes o modas. Le interesa el movimiento.

Desde sus primeras novelas hasta sus libros más recientes, el autor ha construido una narrativa física, corrosiva, atravesada por el humor negro, la violencia estructural, la ironía social y una profunda desconfianza hacia los discursos redentores. En sus textos hay decisiones que nunca son limpias y una mirada que se niega tanto al morbo como a la condescendencia. La violencia no aparece como espectáculo, sino como condición; la desigualdad no como consigna, sino como experiencia encarnada.

En esta conversación extensa y sin concesiones, Ortuño habla de su rechazo a las etiquetas generacionales, de la necesidad de escribir en contra del propio estilo, de la épica de la resistencia frente al éxito, de la música como territorio vital, de la Iglesia como estructura de poder, de la tecnología como fantasma contemporáneo y de su distancia voluntaria frente a la actualidad editorial. También reflexiona sobre el cine, los talleres de escritura, la crítica literaria, la migración y la imposibilidad de la justicia en un país donde la violencia rara vez se cierra con respuestas claras.

El escritor mexicano no busca quedar bien ni construir una imagen pública conciliadora. Habla desde una ética literaria clara, la ficción no sirve para explicar el mundo, sino para habitar sus zonas más incómodas. No escribe sobre sistemas, escribe sobre personas. No persigue tendencias, construye senderos.

A continuación, presentamos la entrevista completa:

***

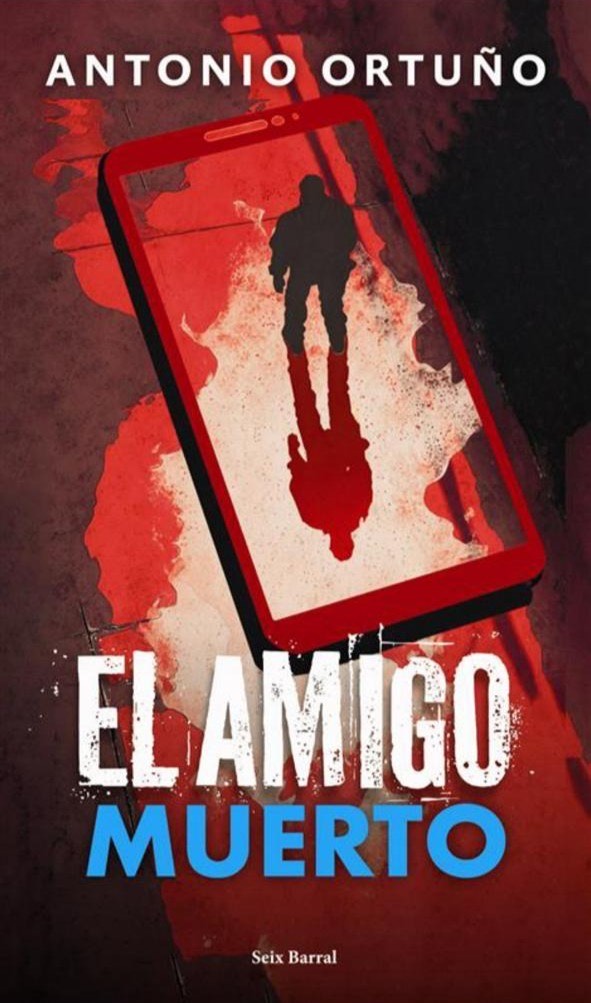

Antonio Ortuño (Zapopan, 1978) es autor de los libros de cuentos El buscador de cabezas, El jardín japonés y La Señora Rojo, y de las novelas Recursos humanos, Ánima, La fila india, Méjico, La vaga ambición, Olinka, La Armada Invencible y El amigo muerto. Su obra ha sido traducida a más de una docena de idiomas y ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Recursos humanos fue adaptada al cine bajo la dirección de Jesús Magaña, con participación del propio Ortuño en el guion. Además de su trabajo como narrador, imparte talleres de escritura creativa.

1. A lo largo de tu obra aparecen burocracias, amistades tensas, violencias cotidianas, humor feroz y desengaños profundos. ¿En qué momento sentiste que empezó a tomar forma esa brújula literaria que hoy muchos lectores reconocen como “muy Ortuño”?

Yo creo que el sello de una escritura es algo contra lo que, a veces, también hay que escribir. Construir un estilo singular, reconocible, es complejo y exige tiempo, pero al mismo tiempo puede volverse una forma de encierro: reproducir ese estilo libro tras libro termina siendo claustrofóbico.

Es cierto que hay sellos que perduran a lo largo de lo que uno escribe, y en mi caso tienen que ver con intereses, tics, obsesiones, fetiches temáticos que regresan porque escribir es, al final, una forma de cosmovisión: una manera de entender el mundo a través del lenguaje. Eso no se abandona con facilidad ni creo que deba hacerse.

Pero también es verdad que trato de escribir en contra de eso mismo, no para negarlo, sino para ponerlo en cuestión. No se trata de dar volantazos salvajes ni de escribir en oposición radical a todo lo anterior, sino de encontrar variaciones, desvíos, caminos laterales respecto a las novelas y textos previos.

Ahí es donde aparece la tensión que me interesa: entre una visión del mundo que me es propia —y que inevitablemente se filtra— y una voluntad estilística de no quedarme quieto, de transitar por lugares distintos, aunque estén conectados entre sí.

2. Tu generación, la del 70, es muy diversa: muchos estilos, muchas obsesiones. ¿Qué te toca cargar y qué has decidido soltar de ese ADN generacional?

La verdad es que no sé muy bien a qué generación pertenezco, en un sentido literal, y tampoco es algo que me haya ocupado demasiado tiempo ni me interese particularmente. Durante muchos años cargué con la cruz de que se me adjudicara formar parte de una supuesta “generación inexistente”, un término que Jaime Mesa utilizó para referirse a los autores nacidos en los años setenta, y siempre me ha parecido un concepto trampa.

Fuera de compartir fechas de nacimiento, la propia idea de Mesa era que no existían pautas claras que permitieran articular una generación como tal. Y en ese sentido coincido: no me interesa entender la literatura a partir de las generaciones. Hay autores mexicanos más o menos cercanos a mi edad a los que admiro, con los que puedo tener convergencias ocasionales en ciertos temas o tonos, pero en general yo trato de escribir lo que a mí me interesa, sin ponerme a medir qué están haciendo los demás.

No encaro la literatura desde un espíritu competitivo. En algunos sentidos, francamente, me da lo mismo lo que escriba cada quien. En otros, claro, sigo siendo lector: hay muchos autores nacidos en los setenta cuyas obras me han interesado y me interesan mucho, y sigo descubriendo escritores que no había leído antes y que me sorprenden.

Pero más allá de eso, no encuentro una idea de trabajo común ni una cercanía programática. Me gusta pensar —y ojalá así sea— que nadie me lee sintiendo que está leyendo a “otro autor”, sino que hay una voz distinguible, no una ficha generacional. Creo que ahí es donde realmente ocurre la literatura.

3. Tu humor negro se ha comparado con el de Jorge Ibargüengoitia. Más allá del guiño crítico, ¿con qué parte de su espíritu sientes una afinidad real?

Siempre señalo la enorme importancia que Jorge Ibargüengoitia tuvo para mí, primero como lector y luego como alguien que quería escribir narrativa. Y también la relevancia que le atribuyo dentro de la literatura mexicana, justamente por haber estado tan desmarcado de muchos de sus contemporáneos.

En momentos en que la literatura mexicana tendía a ser militante o buscaba ser aparatosamente vanguardista y rupturista, Ibargüengoitia se fue a otros parajes. Construyó una narrativa aguda, filosa, pero también hospitalaria para el lector; muy libresca, muy disfrutable y, al mismo tiempo, profundamente crítica. Sus libros confrontan con enorme lucidez la vacuidad de muchas fantasías nacionalistas y revolucionarias de los años sesenta y setenta.

Yo no intento reproducir ni imitar a Ibargüengoitia. Pero es innegable que hay una impronta suya en el escritor que soy hoy, porque ese lector joven que fui quedó enganchado para siempre a sus libros. Dicho eso, creo que la mejor manera de honrar una influencia no es convertirse en imitador.

Recuerdo, por ejemplo, El dedo de oro, la novela de Guillermo Sheridan —quien además fue editor de Ibargüengoitia—, y cuánto me gustó precisamente porque no se parecía a las novelas de Jorge. Tenía otro humor, otro tono, otra forma de acercarse a la realidad, aunque el cuestionamiento de las certezas de la mexicanidad y del sistema político pudiera rastrearse ahí. Eso fue lo que más disfruté: que no buscaba imitarlo.

A mí me pasa algo similar. Nunca trato de escribir “como” Ibargüengoitia, pero su sombra está ahí, como la de muchos otros autores que para mí han sido fundamentales: Boris Vian, Bulgákov, Rubem Fonseca, Patricia Highsmith. Autores que quizá no forman parte de la canasta básica de muchos escritores mexicanos, pero que para mí sí lo son. Influencias que no se exhiben, pero que sostienen.

En tus libros la violencia nunca es decorado, sino un sistema que afecta cuerpos, decisiones y destinos. ¿Qué tan complicado es narrarla sin caer en el morbo ni en el sermón moralista?

La violencia en México no es algo que yo haya “descubierto” de adulto ni mucho menos en los años dos mil. Es algo que recuerdo haber percibido desde niño. Yo nací en un barrio residencial, pero el rumbo económico de mi familia se torció y terminé viviendo en un barrio ya de verdad barrio, al pie de un cerro, en lo que entonces era el extremo sur de Guadalajara. Y ahí la violencia estaba presente de maneras muy concretas: asaltos, ejecuciones, policías asesinados en incidentes vinculados con el naciente narcotráfico de los años ochenta.

Recuerdo perfectamente crecer sabiendo que la hija de un político importante estaba secuestrada por alguien como Caro Quintero, escuchar sobre balaceras, y luego vivir el impacto del coche bomba en el Hotel Camino Real. Todo eso formaba parte del paisaje. En la servidumbre del jardín, debajo de mi casa, asesinaron a policías; un vecino resultó estar involucrado en el crimen organizado. Eso estaba ahí, mucho antes de que se hablara del “México violento” como si fuera un fenómeno reciente.

La violencia no se inventó en los dos mil. Se recrudeció brutalmente a partir de 2007, con políticas de seguridad mal calculadas y el desastre que fue el sexenio de Calderón, pero existía desde antes y ha pasado de gobierno en gobierno. Yo nunca he querido ser, ni seré, un cronista del narco. No tengo ninguna cercanía ni interés en ese mundo, y hay mucha gente que lo hace muy bien. A mí me interesan los efectos de la violencia más allá del narco como folclor, más allá de los corridos, la estética, los tigres en la cochera o el animal print.

Me interesa esa otra violencia en la que muchísimos mexicanos hemos vivido sumergidos durante décadas: una violencia estructural, profundamente arraigada en los tuétanos de la vida mexicana. México nunca ha sido un país pacífico; es un país bronco, donde vivir puede salir muy caro.

Por eso me parece muy simplista —y a veces francamente ignorante— leer la violencia en mis libros como una fascinación estética, como si tuviera que ver con Tarantino o con el cine de gánsters. No tiene nada que ver con eso. Es una parte integral de la vida en México, del mismo modo que lo son la frustración laboral, las crisis de pareja, el desgaste cotidiano, cosas que también aparecen en mis textos sin que por eso se piense que son una obsesión.

La vida mexicana es muy amplia y profundamente esquizofrénica: se vive con un pie en la carnicería, la inseguridad, la zozobra, y con el otro en experiencias que pueden ser solidarias, cálidas, incluso gozosas. Familias, amistades, comunidades que siguen teniendo un peso central y hacen que la gente viva menos aislada que en otros lugares. Esa mezcla contradictoria es lo que para mí constituye la experiencia mexicana, y eso es lo que a veces termina aterrizando en mis libros.

Nunca me he considerado un notario de la realidad ni un escribano de lo que pasa. Para eso está el periodismo. Yo creo que la literatura puede llegar mucho más lejos.

5. Tienes novelas más negras, otras más satíricas y algunas casi de aventuras. ¿Piensas los géneros como herramientas conscientes o te llegan más como tonalidades de fondo?

Yo nunca pienso en los géneros como un punto de partida. Nunca me siento a escribir diciendo: “voy a hacer una novela negra”, o “una historia de terror”, o “una novela policiaca”. Si algo de eso aparece, lo hace mezclado con muchas otras cosas, no como un programa previo. No me considero de ninguna manera un escritor de género, pero tampoco desprecio en absoluto la literatura de género, y hay muchísimo ahí que me interesa como lector y como estímulo.

De la novela negra, por ejemplo, siempre me ha atraído mucho la atmósfera de tensión, la idea de la indagación, de moverse dentro de un espacio narrativo en busca de algo que se oculta, que se resiste a ser encontrado. Eso me interesa mucho. Lo que no me interesa es escribir detectives privados. Hay textos extraordinarios de detectives privados, pero yo no me veo escribiendo en esas coordenadas, del mismo modo que no me imagino escribiendo cuentos de terror.

La mayor parte de la literatura de terror no me provoca miedo; muchas veces me provoca risa, no porque sea mala, sino porque yo interpreto el miedo de otra manera. Suficiente miedo tengo en la realidad como para esperar que un cuento me asuste. Aun así, hay cosas de la literatura de horror, de la literatura fantástica, incluso de la ciencia ficción, que han sido referencias y estímulos importantes para lo que escribo.

Yo diría que más que escribir en contra de los géneros o al margen de ellos, lo que hago es nutrirme de ciertos elementos —atmósferas, mecanismos, tensiones— y aprovecharlos para mis propias historias. Lo mismo pasa con La mujer que buceó dentro del corazón del mundo o con Lotería. En Linka, por ejemplo, hay un juego deliberado con el melodrama familiar, que es un género fundamental del arte narrativo mexicano. Diría incluso que una buena parte del arte mexicano gira en torno al melodrama familiar, sobre todo el que se consume masivamente a través de las telenovelas.

Yo quise jugar con esa referencia y también burlarme un poco de ella, aunque jamás en mi vida me he sentado a ver una telenovela completa de principio a fin, y muchas veces las he visto casi en contra de mi voluntad. Pero justamente por eso: me interesa tomar esos materiales, torcerlos, usarlos de otra manera, no reproducirlos fielmente.

6. En tus libros hay acción: movimiento real, tiempo que avanza, cuerpos que chocan contra el mundo. ¿Por qué te interesa seguir trabajando esa narrativa física cuando tantos escritores se han volcado al monólogo interior?

Pues precisamente por eso. A mí no me gusta hacer fila. Ni siquiera en el cine. Recuerdo cuando en mi infancia uno compraba el boleto y corría para encontrar un asiento libre, y celebré mucho cuando llegaron los asientos numerados y ya no había que competir por el lugar. Incluso ahora, cuando voy al cine, trato de sentarme aislado, lejos de las multitudes. No me gusta seguirlas.

En los últimos años, en México ha habido una eclosión muy visible de la narrativa del monólogo interior, de la autoficción, de la escritura absolutamente centrada en la experiencia personal, donde la imaginación y la especulación narrativa se reducen al mínimo. Durante mucho tiempo parecía que el único tema legítimo era el “quién soy yo”, la narrativa del yo, las identidades, la exposición de la vida privada.

A mí, sinceramente, es algo que como lector me cuesta muchísimo. No suele interesarme. La vaga ambición la escribí, en parte, jugando con eso y también escribiendo en contra de eso, burlándome hasta cierto punto de esa narrativa del yo. Por supuesto que hay libros extraordinarios dentro de ese registro, no se trata de desecharlo todo, pero cuando algo se vuelve hegemónico, a mí me interesa buscar otra cosa.

No me gusta vivir a la sombra de los árboles; prefiero encontrar mis propios senderos. Por eso sigo apostando por una narrativa física, dinámica, donde el tiempo avanza, los cuerpos se mueven, las decisiones tienen consecuencias materiales. Hay narrativa de acción hoy, sí, pero muchas veces está ligada al narco o a una novela policiaca más canónica, que yo he disfrutado como lector, pero que no me interesa escribir.

También hay algo que tiene que ver con una reverencia excesiva a la poesía. A mí me encanta leer poesía, creo que es fundamental para cualquier narrador, pero no creo que escribir narrativa implique escribir poemas largos. No escribo poesía porque no quiero escribir poesía. Hay prosa narrativa extraordinaria que no funciona con los códigos del lenguaje poético, y a mí me interesa habitar ese espacio.

Yo soy un narrador, y bastante puro en ese sentido. No me interesa contar mi vida ni creo que ser hijo de alguien o padre de alguien sea, en sí mismo, un material especialmente interesante. Si hay algo común en esta existencia es la existencia misma. Hay miles de millones de personas vivas y otras tantas que ya murieron; ser hijo, ser padre, no es una experiencia excepcional.

Prefiero buscar mis materiales en otros lugares. Eso no significa que desprecie esos otros caminos ni que no se puedan escribir buenos libros desde ahí. Simplemente no son los míos.

7. Tus libros circulan en más de una docena de idiomas. ¿Qué lectura extranjera te ha sorprendido más? ¿Hay algún país que te haya leído “al revés” de lo que esperabas?

Sí, curiosamente me pasó de manera muy clara en Alemania. Yo viví ahí durante un tiempo y, aunque existe el sentido del humor alemán, es un sentido del humor que no se parece en nada al mío. Una parte importante de los lectores que tuve en Alemania fueron extremadamente literales. Algunos, francamente, cercanos al retraso mental, incluso personas que publicaron reseñas. No lo digo con ánimo de provocar: lo digo porque había una incapacidad real para leer la ironía, la ambigüedad o el humor negro.

Dicho eso, tampoco voy a negar que hubo lectores y críticos muy agudos. Hubo reseñas muy buenas, de gente que sí hacía el esfuerzo cultural de entender lo distinto. Pero también es cierto que Alemania, siendo una gran potencia cultural, es un país muy autocomplaciente, muy enamorado de sí mismo, muy volcado a mirarse al espejo y bastante dado al desdén hacia lo ajeno.

Siempre me llamó la atención que en una ciudad como Múnich —que no es una gran capital cultural, sino más bien una aldea grande— alguien pudiera escribir sobre alguna de mis novelas sin haber entendido absolutamente nada, reduciéndola a una supuesta influencia de Tarantino o de Roberto Bolaño. Lo de Tarantino es absurdo; lo de Bolaño también, porque yo leí a Bolaño ya de adulto, siendo trintón, y nunca ha sido una influencia central en mi trabajo, aunque reconozco que tiene un par de libros estupendos.

Creo que ese tipo de lecturas revelan más bien lo cortas que pueden ser las referencias de ciertas tradiciones literarias. Aun así, en Alemania también encontré lectores extraordinarios. Pienso, por ejemplo, en Michi Strausfeld, una profesora consagrada de literatura en español, que no sólo escribió reseñas muy informadas, sino que incluso incluyó análisis de mis textos en algunos de sus libros académicos. Ahí sí había un conocimiento profundo del contexto latinoamericano y una lectura verdaderamente rica.

En ocasiones, en México nos quejamos mucho de cómo nos leen en España, pero mi experiencia fue que en España encontré mucha más curiosidad, apertura y comprensión cultural que en Alemania. Viví ahí durante la publicación de dos de mis libros y me tocó enfrentar todo ese abanico de reacciones.

Lo que más me sorprendió, en todo caso, fue ese aldeanismo cultural de ciertos sectores alemanes, coexistiendo —paradójicamente— con cumbres altísimas de inteligencia, rigor y sensibilidad. Esa contradicción fue quizá lo más revelador de toda la experiencia.

8. La adaptación de Recursos humanos al cine fue un proceso poco común en el panorama mexicano. ¿Qué te dejó trabajar tu propia novela desde el lenguaje cinematográfico?

A mí me tocó trabajar como parte del equipo que hizo la adaptación, aunque desde luego la visión general y el proyecto fueron de Jesús Magaña, el director. Yo participé sobre todo en el trabajo de diálogos, muchos de los cuales son distintos a los del libro, aunque conserven el mismo sentido. El lenguaje cinematográfico exige otras decisiones.

Fue un periodo estupendo y aprendí muchísimo. La literatura es un arte profundamente solitario: trabajas con tu conciencia, con algunos lectores de confianza y con editores, pero siempre en círculos muy pequeños. El cine, en cambio, es un trabajo colectivo: el director, el fotógrafo, los actores, el músico, el escenógrafo… todos son creativos que aportan una visión.

Volver a tu propia historia como parte de un equipo y traducirla a otros códigos te obliga a cuestionar tus primeras ideas, a releer lo que escribiste desde otros ángulos. Eso fue enormemente enriquecedor para mí.

Además, Recursos humanos es una película ultra independiente, casi punk, hecha contra todo y contra todos. Jesús Magaña se jugó todo para sacarla adelante, con muy poco apoyo institucional durante una etapa de desarrollo larguísima. La película se levantó gracias a fondos sudamericanos —que hoy ya no existen— y a una coproducción con Argentina. Se filmó allá y logró cristalizarse contra pronóstico.

Yo reivindico muchísimo ese trabajo: con poco presupuesto, pero con mucha fe y creatividad, se hizo una película nada condescendiente, que va por un carril completamente distinto al del cine mexicano dominante. En eso se parece mucho a la novela.

Las nominaciones, las buenas reseñas, la llegada a plataformas como Amazon en América Latina y Hulu en Estados Unidos, todo eso fue una satisfacción enorme. La película se estrenó en Morelia y pasó casi de inmediato a salas comerciales, algo poco común para un proyecto tan independiente. Luego vino su segunda vida en plataformas, que sigue siendo fundamental.

En ese sentido, la experiencia fue privilegiada y profundamente formativa. No podría haber pedido algo mejor.

9. Vienes del periodismo cultural y durante años estuviste muy cerca del ecosistema editorial. ¿Qué cambió en tu forma de leer y de escribir después de ese recorrido?

Yo rompí con todo eso de manera muy voluntaria. Vengo del periodismo como oficio, pero nunca quise ser periodista ni fue mi vocación. Yo prefiero imaginar historias que perseguirlas por la calle. El periodismo me interesa, sí, pero como lector. Desde niño lo fui y sigo leyendo periodismo todo el tiempo. Me influyó en la disciplina personal, pero no ha sido una influencia intelectual ni narrativa decisiva en mi escritura.

Entre 1997 y 2018 —más de veinte años— estuve muy cerca de la actualidad editorial por gusto, pero también por obligación: colaboraba en periódicos, escribía columnas sobre literatura, publicaba reseñas en muchísimos medios, hacía entrevistas, cubría la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entrevisté a decenas y decenas de escritores.

Antes incluso de la pandemia, cuando vivía en Alemania, y luego ya durante la pandemia, al poder concentrarme completamente en mi trabajo, me di cuenta de que estaba exhausto de esa forma de acercarme a la literatura. Ir a una librería y sentir la obligación de pasar por la mesa de novedades, de llevarte un par de libros “de actualidad”, de estar pendiente de todo lo que salía… estaba harto.

Tenía demasiados libros pendientes, sobre todo de autores muertos. Muchos de los autores que para mí fueron formativos llevaban décadas, siglos o milenios muertos cuando yo los leí. Nunca me atrajo demasiado la idea de la firma, la presentación o la foto; me interesaba mucho más leer algo escrito hace 20, 50, 100 o 5 000 años.

Desde más o menos 2019 dejé de leer novedades por sistema. Incluso cuando me recomiendan mucho un libro, dejo pasar tiempo. Si la curiosidad persiste, lo leo; si no, no pasa nada. No soy crítico ni editor de planta, así que no siento ninguna obligación. Ya lo hice durante más de veinte años.

Ahora leo historia, literatura antigua y releo autores que me importaron, pero obras que no había abordado. Voy a las librerías y me salto directamente la mesa de novedades. No es desdén hacia la literatura nueva; es agotamiento. El exceso de actualidad cansa. Ya no tengo espacio en el disco duro para tanta novedad.

Este año cumplo 50 y mi intención es concentrarme en mis propios libros y leer sólo lo que me interesa. Siempre habrá gente con la energía para leer todo lo nuevo; yo ya estuve ahí mucho tiempo y ya me cansé.

10. Tus talleres se han convertido en un espacio clave para nuevos escritores. ¿Qué te han enseñado tus alumnos sobre literatura que a veces los críticos no alcanzan a ver?

No creo demasiado en esa frase hecha —muy de película de Robin Williams— de que el maestro aprende más de los alumnos. Desde luego, uno aprende cosas de la naturaleza humana todo el tiempo, eso es inevitable, pero yo no doy talleres para aprender de mis alumnos ni creo que ese sea el sentido del trabajo.

Lo que sí ocurre es que pensar de manera constante sobre literatura, discutir ideas sobre novela y analizar con cuidado los textos de quienes asisten a los talleres es un estímulo para repensar el propio trabajo. En ese sentido, el taller afianza ideas, obliga a precisar conceptos y abre perspectivas hacia otras lecturas y otros modos de entender la escritura.

Quizá por eso también dejé de leer novedades editoriales de forma sistemática. En los últimos años he estado muy concentrado en dar clases de escritura creativa. Leo “novedades”, pero otro tipo de novedades: textos que todavía no existen, que están en plena construcción. Algunos de mis alumnos han llegado a publicar libros, lo cual siempre me da mucho gusto, pero no es ese el objetivo central.

No creo en la figura del tallerista místico o hipersensible. Lo que sí siento es una enorme responsabilidad: que el taller sea útil, que la discusión no sea superficial, que no se caiga en discursos vacíos ni en una comprensión mágica de la literatura.

Hablar de la escritura como inspiración divina, como zarza ardiente o como invocación de la diosa interior no le sirve de mucho a nadie. En muchas ocasiones es mucho más útil entender cómo se articula un manuscrito para que alguien quiera leerlo. Esa, para mí, es la responsabilidad real del trabajo en un taller.

11. La fila india puso sobre la mesa la migración cuando el país apenas empezaba a mirarla literariamente. ¿Qué fue lo más complejo de escribir esa novela en su momento?

Más que un problema cultural o una voluntad de confrontación con la literatura mexicana, lo más complejo de escribir La fila india fue resolverla técnicamente. Yo no estaba escribiendo una novela para “despertar conciencias” ni para subirme a un ring. No soy sociólogo, no soy especialista en migración, no soy activista y no quiero serlo. Antes que nada, es una novela.

Cuando la escribí, era evidente que existían muchísimos libros, películas y documentales sobre la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, pero muy pocos sobre la migración a través de México, sobre nosotros como anfitriones forzados. Eso estaba ahí, pero mi interés no era llenar un vacío temático ni competir con nadie, sino plantear ciertas interrogantes éticas y llevarlas a un terreno narrativo sólido.

Nunca sentí que estuviera midiendo fuerzas con la literatura mexicana ni con ningún canon, porque eso no me interesa. Mi relación con la literatura mexicana es más bien paralela: a veces tomas el mismo tren, pero te bajas en otra estación y sigues a pie o en bicicleta. No escribo pensando en tradiciones, generaciones o disputas; escribo pensando en que la novela funcione como novela, que esté bien construida, que sostenga su tensión interna y que permita pensar sin convertirse en un panfleto.

Desde hace tiempo también decidí no participar en esa lid pública permanente. Las redes sociales no me interesan para convencer a nadie de nada. Para mí sirven únicamente para mantener contacto con los lectores, una comunidad a la que le tengo un enorme agradecimiento: gente que me escribe, que comparte música, que quiere saber si voy a publicar algo, si estaré en una feria o si habrá un libro nuevo. Eso lo disfruto mucho.

Pero fuera de eso, las redes sociales han demostrado ser profundamente nocivas. Vivimos en un mundo peor desde que existen: el debate público se empobreció, la conversación se volvió más violenta y una cantidad alarmante de monstruos saltaron de la pantalla a la realidad. En el mejor de los casos son entretenimiento; en el peor, un desastre.

Por eso también me he apartado de la idea de escribir novelas “políticas” como consigna. No sé si vuelva a escribir algo con una vinculación pública tan clara como La fila india, pero hoy no tengo la menor intención de hacerlo. Ahora parece que todas las novelas quieren ser políticas, aunque muchas se reduzcan a repetir obviedades —que lo bueno es bueno y lo malo es malo— sin ninguna verdadera interrogación ética.

Ese tipo de literatura no me interesa. No quiero escribirla.

12. En La fila india conviven ironía, crudeza y observación social. ¿Qué herramientas narrativas descubriste ahí que luego te sirvieron para otros libros?

A ver: me encanta que La fila india te guste tanto, pero dentro de mi propio mundo de escritura no fue un libro capital, ni una bisagra, ni una revelación que me abriera un territorio nuevo. Fue un libro que disfruté escribir y que también padecí.

Durante su escritura —y después, en la promoción y la circulación del libro— conocí muchas historias espeluznantes relacionadas con la migración. Eso, desde luego, amplió mi comprensión del tema y me permitió verlo con más matices. Pero si alguien quiere ahondar realmente en la migración, que lea a Óscar Martínez, que lea periodismo. Yo no hago sociología ni periodismo desde la ficción, ni escribo novelas para sustituir a los especialistas.

Escribí una novela sobre un fenómeno que me interesaba en ese momento. Creo que es una buena novela y sigue siendo leída, pero no más que eso. No escribo ficción porque sea un periodista con miedo de salir a la calle, ni porque quiera explicar la realidad mejor que otros oficios. No escribo para competir con el periodismo ni para ocupar su lugar.

De hecho, dentro de mi trayectoria fue mucho más complicado escribir México, la novela que vino después. Esa sí representó una bisagra para mí, un acceso a otros tonos, a otras formas de narrar que La fila india no me dio.

La fila india no es un libro en el que piense muy a menudo, como tampoco pienso demasiado en Recursos humanos. A veces ocurre que los libros que tienen mayor resonancia pública no son los que uno siente más cercanos. Ninguno de esos dos es, ni de lejos, mi libro favorito de los que he escrito.

Eso no significa que reniegue de ellos. Me gustan, los reconozco, cumplieron su función mientras los escribía. Pero una vez terminados, los dejé atrás. Yo no escribo para quedarme viviendo dentro de mis propios libros.

13. La Armada Invencible es una novela sobre amistad, música, decepción y deseo. ¿Qué fue lo que realmente te movió a escribirla?

Llegó un momento en el que quise escribir sobre las cosas que amo y no solamente sobre las cosas que desprecio o que me irritan de la convivencia. La mayoría de mis novelas anteriores tenían que ver con eso, aunque uno de los epígrafes de Ánima diga que la escritura se hace sobre lo que se ama. En ese momento correspondía a otra idea, pero no fue algo que realmente pusiera en práctica hasta La Armada Invencible.

Ahí escribí sobre algo que amo profundamente, que es la música, desde luego con humor negro y con una buena dosis de autoejecución de los personajes. Es decir, sin idealizar nada, de una manera realista. Pero es, sin duda, uno de los libros que más he disfrutado escribir.

Me costó mucho desprenderme de él cuando lo terminé y lo entregué a la editorial. Pasé meses jugando seriamente con la idea de escribir de inmediato una segunda parte, simplemente porque no me quería ir de ese mundo. Lo disfruté muchísimo. Me gustaba la idea de seguir dando vueltas ahí, viendo a esos personajes desarrollarse, sufrir, gozar.

Eso es algo que disfruto enormemente compartir con los lectores de La Armada Invencible. Ha tenido muchos lectores y muchos de ellos comparten esa sensación de que ese mundo podría seguir existiendo, expandiéndose. A esos lectores les voy a guardar un aprecio eterno.

También fui mucho más feliz durante la socialización del libro. Me permitió conectar con muchos músicos —no solo metaleros— sino músicos de distintos estilos que entendieron perfectamente que no era una novela sobre el metal, sino a partir del metal. Sobre la música, el arte, la creación, la amistad, el deseo, la frustración y las derrotas de la vida. En ese sentido, sigue siendo, si no la que más, una de las novelas que más satisfacciones me ha dado.

14. En la novela, el heavy metal no es solo estética: es destino, hermandad e identidad. ¿Qué tan autobiográfica es esa relación con la música en términos emocionales?

En términos emocionales, muchísimo; en términos biográficos, casi nada.

Yo he vivido por y con la música desde muy pequeño. La música me ha dado infinitamente más felicidad que casi cualquier otra cosa, muy a la par de la literatura y del cine, que son las tres cosas que más disfruto en la vida. Otras actividades, francamente, me han dado más molestias, desengaños y frustraciones que otra cosa.

Por ejemplo, yo le perdí hace mucho tiempo el gusto al fútbol. Me parece un mundo corrupto, sobrepoblado de gente con la que no me interesa relacionarme. Con tal de no escuchar a los locutores, soy capaz de no ver temporadas enteras.

La música, en cambio, ha sido una compañía absoluta. Disfruto escucharla, descubrir música nueva —no solo lo que se publica ahora, sino música que es nueva para mí aunque tenga cien años—. Cuando empecé a interesarme seriamente por el blues antiguo, por las primeras grabaciones del delta, encontré un mundo fascinante que me conmocionó estéticamente. Fue tan significativo como lo fue en su momento descubrir el punk, el metal o el rock alternativo a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Ese blues primitivo, previo a la estereotipación, previo a las grandes orquestas o a Eric Clapton, me ha dado muchísimas horas de felicidad y me abrió un universo intelectual distinto para recorrer. No pretendo ser ningún experto: soy un diletante feliz.

Paso muchísimas horas oyendo música, pensando en la estética, en las ideas de los músicos. En literatura suele asumirse que los escritores son los que piensan y existe un fetiche enorme por los artistas plásticos. A mí la plástica me interesa mucho menos. Hay obras que me fascinan, pero no me empujan a convertirlas en literatura. La música sí.

Y eso atraviesa La Armada Invencible de manera directa.

15. El libro combina humor, derrota, furia, cariño y cansancio generacional. ¿Qué descubriste sobre tu propia generación mientras lo escribías?

Nada, porque yo no entiendo el mundo a partir de las generaciones.

Nunca me ha interesado. Para mí hablar de generaciones es como hablar de los signos del zodiaco. De la misma manera que no creo que alguien sea de cierta forma por ser Piscis, no creo que alguien sea de cierta manera por pertenecer a la generación X.

La mayoría de la gente que conozco que me cae mal es de mi propia generación, lo cual no habla muy bien del concepto. Al mismo tiempo, muchos de mis amigos también son de esa generación, porque uno suele hacer amistades más o menos con gente de su edad. Pero también tengo amigos mucho mayores y mucho más jóvenes, y no encuentro incompatibilidades fundamentales entre unos y otros.

Este asunto de las generaciones me parece un concepto de meme, una idea fabricada para las redes sociales. Sirve para hacer chistes, pero no me sirve en absoluto ni para la literatura ni para entender el mundo.

La literatura, para mí, no pasa por ahí.

16. Los personajes cargan con la idea de un sueño viejo que se resiste a morir. ¿Qué tan difícil es narrar una épica desde la periferia del éxito?

No es difícil; es la única épica que me interesa.

De alguna manera, lo que hay ahí es la épica del fracaso o, mejor dicho, la épica de la resistencia. La otra épica —la de la victoria, la del triunfo— es una épica imperial, incluso cuando supuestamente ganan los buenos. No hay que olvidar que en los cuentos de hadas los buenos ganan y acto seguido se constituye una monarquía. Y ya sabemos cómo terminan las monarquías en la realidad. Funcionan muy bien para las leyendas, pero no como programa político ni como horizonte vital.

Yo disfruto muchísimo El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien, pero no tengo ningún interés en trasladar ese imaginario a la realidad. Cuando uno escribe sobre cosas humanamente más cercanas, fuera del mundo del mito, conviene pensar en la épica de la resistencia: los irreductibles galos que resisten ahora y siempre al invasor, como decía la presentación de todos y cada uno de los cómics de Astérix —y también una memorable canción de La Polla Records.

Eso es lo que me parece verdaderamente heroico. Los personajes de La Armada Invencible están hechos de esa materia: la idea de que resistir las grandes oleadas del mundo tiene una dignidad profunda, mucho mayor que la de quienes siempre quieren caer de pie, subirse a lo que esté de moda y adaptarse con entusiasmo al último éxito.

La gente que si se pone de moda el reguetón se vuelve reggaetonera, si se pone de moda el rhythm and blues se vuelve súbitamente rhythm and bluesística, y que vive pendiente de la mesa de novedades, de los rankings, de los 40 principales… esa gente a mí no me merece ningún respeto. Yo prefiero estar en otro lado.

A lo mejor eso es ser terco o aferrado, pero lo prefiero infinitamente a ser superficial, bobo y exitista.

17. ¿Cuándo deja de ser “el amigo muerto” una ausencia y se convierte en un sistema? Carlos no sólo es un cadáver o un recuerdo: es un motor que activa violencia, deseo, culpa y encubrimiento. ¿En qué momento sentiste que ya no escribías sobre un personaje, sino sobre una red que lo sobrevivía?

Yo no escribo sobre sistemas, escribo sobre individuos.

En narrativa, al menos como yo la entiendo y la practico, uno escribe sobre personas concretas. Es cierto que esas personas pueden funcionar como símbolos de cosas que ocurren de manera más amplia en el mundo, pero dar ese salto de forma consciente y programática ya no le corresponde a la narrativa: eso sería sociología o teoría política, y yo no hago ninguna de las dos. Yo hago ficción.

En El amigo muerto no escribo sobre “la violencia” en abstracto. Escribo sobre Carlitos, que fue víctima de la violencia, y escribo sobre sus amigos, a quienes esa violencia salpicó, deformó y dejó marcados. Me interesan Carlitos y me interesan sus amigos. Punto.

Desde luego, el lector puede hacer —y me parece legítimo— una lectura más amplia sobre las corrientes sociales, el entorno, la descomposición o el contexto. Pero yo no estoy pensando en escribir sobre corrientes sociales. Estoy pensando en construir lógicamente una historia y en entender qué le pasa a esas personas.

Para hacerlo, claro, uno tiene que tener un concepto propio del oleaje social, de la vida cotidiana, del entorno. Pero no hay que perder de vista que cuando uno empieza a escribir sobre tendencias, termina creando personajes estereotipados, figuras sacadas de una crónica de periódico.

La crónica sirve para leerse en el momento —y salvo que la escriban grandes cronistas— rara vez da el salto al tiempo largo. Los grandes cronistas lo saben: escriben sobre seres humanos, no sobre tendencias.

Yo no escribo sobre tendencias. Escribo sobre personas.

El barrio no es escenario: es destino. Los andadores, el mercado, el Ultramarino, la pizzería, la Tabacalera parecen empujar a los personajes hacia decisiones inevitables. ¿Hasta qué punto crees que en esta novela la clase social determina el margen moral de los personajes?

Es una novela en la que las clases sociales tienen un peso importante, sin duda. Y aunque parezca una referencia obvia —y aunque no sea el estilo musical que más escucho— siempre vuelvo a Common People de Pulp, que es una de mis canciones favoritas del mundo, al menos por la letra. Ahí está muy bien retratada esa tensión entre clases, esa curiosidad casi turística por la vida del otro.

Ahora bien, yo no estaba interesado en escribir una novela de burgueses contra clase trabajadora ni en hacer un panfleto sobre ricos malos y pobres buenos. Eso me parece una simplificación que ya conocemos demasiado bien. Lo que sí me interesaba era aprovechar esa especie de pirámide escalonada que forman las sociedades en México, porque además la adolescencia y la juventud temprana son el momento exacto en el que uno se topa con eso de frente.

Cuando eres niño, en el kínder, todavía es posible que todos los niños parezcan parte de la misma camada de pollitos. Pero cuando empiezan a importar las marcas de tenis, si vas en coche o en transporte público, si compras en el mercado del barrio o llegas en camionetón al Costco, esas diferencias empiezan a definir quién eres y qué puedes hacer. Ahí la desigualdad deja de ser una abstracción y se vuelve experiencia cotidiana.

En El amigo muerto me interesaba matizar ese asunto. Claro que hay confrontación entre clases, pero también me interesaba explorar la posibilidad —aunque sea momentánea, frágil— de cierta solidaridad, de cruces incómodos, de zonas grises. Me fascina Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé, me fascina Common People, pero yo tenía otra inquietud: ver cómo esas diferencias no solo determinan oportunidades materiales, sino también el margen moral desde el que los personajes toman decisiones, justifican actos o se ven empujados a hacer cosas que quizá en otro contexto no harían.

El celular de Carlos funciona como fantasma, arma y conciencia. Nunca es sobrenatural del todo, pero tampoco puramente técnico. ¿Te interesaba más la ambigüedad o la idea de que la tecnología prolonga la violencia incluso después de la muerte?

Yo no trabajo con teorías sociales ni con aparatos ideológicos, pero sí pienso con mucho cuidado los elementos que aparecen en lo que escribo. El amigo muerto es una historia contemporánea, aunque yo no pretendía que fuera una radiografía de la sociedad mexicana. Para mí es, en buena medida, una novela de aventuras —algo así como un Tom Sawyer torcido— y del mismo modo que Tom Sawyer está claramente ubicada en un contexto social y afronta temas como el racismo, la violencia o el desamparo, aquí sucede algo parecido.

La tecnología es omnipresente en nuestras vidas. Te estoy grabando esta respuesta en un celular y te la mandaré por WhatsApp. Sería absurdo fingir que no existe o que no juega un papel. No quería sobredimensionarla, pero sí usarla como lo que es: un vehículo.

Para mí lo espectral no está en la tecnología en sí, sino en la interpretación. Algo se vuelve fantasma cuando hay una ausencia, un dolor, un deseo no resuelto. A partir de ahí podemos leer incluso los productos tecnológicos como espectrales, aunque su materialidad sea perfectamente concreta.

Cuando decidí —cosa que casi nunca hago— jugar con un elemento cercano a lo sobrenatural, como la aparición del muerto, no quería darle una explicación cerrada ni tranquilizadora. Me interesaba que permaneciera siempre en ese punto ambiguo, en esa zona donde no queda claro si lo que aparece es real o si es nuestra esperanza, nuestra culpa o nuestro dolor lo que nos hace ver lo que creemos ver.

Pablito Novo: ¿justiciero, heredero del privilegio o nuevo rostro de la violencia? Su venganza es eficaz, pero no limpia; radical, pero no inocente. ¿Es el personaje que más se parece al sistema que dice combatir?

Yo no creo que Pablito sea un justiciero en ningún sentido. Y eso es deliberado.

Me interesa mucho la ambigüedad moral de los personajes. Pablito se convierte primero en un aliado tácito y luego en un aliado efectivo de Liz y de sus amigos en la investigación sobre la muerte de Carlitos, pero siempre lo hace desde sus propios motivos y con una agenda que no es necesariamente compartida.

Nunca es presentado como un personaje ejemplar. Ahí está, de manera muy clara, la diferencia entre justicia y venganza. Pablito no busca justicia: busca vengarse. Y esas dos cosas no son lo mismo, aunque a veces se confundan con facilidad, sobre todo en contextos donde las instituciones han fallado de manera sistemática.

En ese sentido, sí, Pablito reproduce muchas de las lógicas del sistema que dice combatir: el uso del poder, la imposición, la eficacia sin escrúpulos. Y además me interesaba cimentar una especie de historia de amor trágico entre Pablito y Carlitos, no una historia romántica edulcorada, sino una relación atravesada por la lealtad, el deseo, la pérdida y la violencia.

La Iglesia aparece no como fe, sino como estructura de administración del daño. Novo y Gilberto no son caricaturas, sino operadores. ¿Te interesaba mostrar a la Iglesia como una maquinaria moral que sabe esconder el pecado mejor que erradicarlo?

La novela empezó a escribirse hace muchos años, cuando ya circulaban historias sobre abusos dentro de instituciones religiosas. Yo crecí, como casi todo el mundo en México, en una familia católica, pero siempre fui descreído, y eso cambia por completo la manera de mirar a la Iglesia.

Cuando no tienes que romper con la fe, cuando no tienes que atravesar un conflicto interno con la promesa de la salvación, ves a la Iglesia simplemente como lo que es: una institución, un mecanismo de poder.

Para mí la Iglesia no es algo particularmente relevante en términos espirituales. Me resulta tan eficaz —o tan ineficaz— como el IMSS o como el correo, con una diferencia importante: el correo a veces entrega la carta; el IMSS, aunque tarde, a veces salva vidas. Me parece bastante más excepcional que alguien le deba algo verdaderamente concreto a la Iglesia.

No escribo novelas de tesis, pero mi visión del mundo permea lo que escribo. Y mi visión de la Iglesia es la de una institución que ha ejercido el poder de manera sistemática y ha causado mucho más daño del que suele reconocerse, no sólo por los abusos sexuales, sino por el abuso estructural de poder.

Por eso los personajes religiosos en mis libros aparecen desde la sospecha o la sátira. No me interesa el pensamiento mágico ni la idealización de instituciones que, a mi juicio, han hecho muchísimo daño.